Struktur Dan Fungsi Sel

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sel merupakan kesatuan dasar sruktural dan fungsional makhluk hidup. Sebagai kesatuan struktural berarti makhluk hidup terdiri atas sel-sel. Makhluk hidup yang terdiri atas satu sel disebut makhluk hidup bersel tunggal (uniseluler = monoseluler) dan makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel disebut makhluk hidup multiseluler.

Sel sebagai unit fungsional berarti seluruh fungsi kehidupan/ aktivitas kehidupan (proses metabolisme, reproduksi, iritabilitas, digestivus, ekskresi dan lainnya) pada makhluk hidup bersel tunggal dan bersel banyak berlangsung di dalam tubuh yang dilakukan oleh sel.

1.2 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Mengidentifikasi sel prokariotik dan sel eukariotik

2. Mengidentifikasi struktur dan fungsi organel sel

3. Mengidentifikasi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan

1.3 Tujuan Ingin Dicapai

Adapun tujuan penulis dalam penulisan makalah ini adalah:

1. Diharapkan dapat memahami struktur dan fungsi sel tumbuhan dan hewan dalam kehidupan.

2. Mengidentifikasi perbedaan struktur dan fungsi sel tumbuhan dan hewan dalam kehidupan.

3. Sebagai salah satu tugas yang dibebankan oleh guru mata pelajaran biologi.

1.4 Metode Yang Digunakan

Metode deskriftif dengan teknik study kepustakaan atau literature, yaitu pengetahuan yang bersumber dari beberapa media tulis baik berupa buku, litelatur dan media lainnya yang tentu ada kaitannya masalah-masalah yang di bahas di dalam makalah ini.

BAB II

STRUKTUR DAN FUNGSI SEL

2.1. Struktur sel prokariotik dan eukariotik

Istilah sel pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke, Ilmuwan Inggris, pada tahun 1665 yang berarti ruangan kosong. Ia meneliti sayatan gabus di bawah mikroskop yang terdiri atas ruangan-ruangan yang dibatasi oleh dinding. Hal tersebut benar karena sel-sel gabus merupakan sel-sel yang telah mati sehingga di dalam sel tersebut kosong, tidak berisi.

Pada tahun 1839, seorang biolog Perancis, Felix Durjadin meneliti beberapa jenis sel hidup dan menemukan isi dalam rongga sel yang penyusunnya disebut sarcode. Johanes Purkinje (1789-1869) mengadakan perubahan nama Sarcode menjadi protoplasma. Max Schultze (1825-1874), seorang anatomi mengemukakan protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan.

Theodore Schwann (1801-1881), seorang pakar zoologi Jerman, meneliti secara cermat dan intensif sel-sel hewan; dan Mathias Schleiden (1804 1881), pakar botani Jerman meneliti sel-sel tumbuhan. Berdasarkan hasil pengamatannya, kedua peneliti tersebut mengemukakan bahwa baik tubuh hewan maupun tubuh tumbuhan terdiri atas sel-sel.

Perkembangan pengetahuan tentang sel tidak terlepas dari perkembangan ilmu di bidang lainnya. Dengan teknik pewarnaan secara histokimia dan penggunakan mikroskop elektron, terungkap bahwa di dalam sitoplasma, terdapat berbagai macam organel (organ kecil).

Semua sel mempunyai sifat-sifat dasar secara umum. Semua sel dibatasi oleh membran plasma. Di dalamnya terdapat bahan semicair yang dinamakan sitosol yang mengandung organel-organel. Semua sel mengandung kromosom, yang membawa gen-gen (DNA, asam nukleat deoksiribosa). Semua sel mengandung ribosom yang merupakan organel kecil yang berfungsi membentuk protein menurut instruksi dari gen.

Berdasarkan keadaan intinya, sel dibedakan dalam dua macam, yaitu: sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sel prokariotik, materi inti (DNA) terdapat dalam nukleoid yang tidak dibatasi oleh membran inti. Contoh sel prokariotik ialah bakteri, dan gangang biru yang termasuk Monera. Sedangkan pada sel eukariotik terdapat membran inti, yang memisahkan materi inti (DNA dan protein histon membentuk kromosom) dari sitoplasma. Sel eukariotik dijumpai pada Tumbuhan, Hewan, Cendawan, dan Protista.

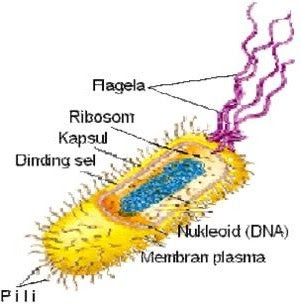

Sel bakteri dibatasi oleh membran plasma. Di dalamnya terdapat nukleoid (DNA) tanpa dibatasi oleh membran inti, dan ribosom (lihat Gambar 2.1 Di sebelah luar dari membran plasma terdapat dinding sel yang disusun oleh peptidoglikan (kompleks gula dan protein). Pada sebagian bakteri sel tersebut dibungkus oleh kapsul (disusun oleh gula). Bakteri mempunyai alat gerak berupa flagel. Pada permukaan sel bakteri terdapat pili yang dapat digunakan untuk menempel pada substratnya. Pada bakteri fotosintetik dan ganggang hijau biru terdapat klorofil yang tersebar dalam sitoplasma, tanpa membran yang membatasinya dengan bagian sel lainnya. Jadi, sel prokariotik ada yang mempunyai klorofil tetapi tidak dalam kloroplas (plastid yang berwarna hijau). Sel prokariotik mempunyai ukuran yang jauh lebih kecil (kurang lebih sepersepuluhnya) dari sel eukariotik.

Gambar 2.1 Sel bakteri prokariotik (Campbell et al, 2006).

Pada sel tumbuhan, sel hewan, dan sel eukariotik lainnya, selain membran plasma yang membatasi sel dengan lingkungan luarnya, juga terdapat sistem membran dalam (internal) yang membatasi organel- organel di bagian dalam sel dengan sitoplasma (lihat Gambar 2.2). Nukleus (inti) dibatasi oleh membran inti sehingga bahan-bahan yang ada di dalamnya terpisah dari sitoplasma. Vakuola terpisah dari sitoplasma karena dibatasi oleh membran (tonoplas). Demikian juga pada organel bermembran lainnya, yang terpisah satu sama lain sehingga masing-masing organel menyelenggarakan reaksi-reaksi kimia secara terpisah. Dengan kata lain, sel eukariotik telah mengalami kompartementasi, terbagi dalam beberapa ruang.

Sel Tumbuhan

Secara ringkas, perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik

Keterangan: – (tidak ada); + (ada)

Berdasarkan jumlah kromosom dan fungsinya, sel dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu sel somatik dan sel reproduktif. Sel somatik merupakan sel-sel penyusun tubuh, dengan jumlah kromosom 2n (diploid). Dalam proses pertumbuhan makhluk hidup multiseluler sel somatic mengalami proses pembelahan mitosis. Sel reproduktif berfungsi untuk perbanyakan makhluk hidup secara seksual. Sel ini dibentuk melalui proses meiosis sehingga mempunyai jumlah kromosom n (haploid).

Bagian sel ada yang bersifat hidup dan ada yang mati. Bagian sel yang hidup dikenal sebagai protoplasma, terdiri atas inti dan sitoplasma. Bagian mati berupa dinding sel dan isi vakuola.

Sel-sel pada tubuh hewan dan tumbuhan termasuk dalam golongan sel eukariotik, sedangkan pada mikroorganisme ada yang eukariotik misalnya protozoa, protista, dan fungi. Ada pula yang bersifat prokariotik misalnya pada bakteri dan ganggang biru.

2.2. Struktur dan fungsi organel sel

Sel merupakan kesatuan structural dan fungsional penyusun makhluk hidup yang dapat memperbanyak diri. Aktivitas yang ada dalam sel terjadi dalam organel-organel yang mendukung fungsi-fungsi tertentu.

Adapun fungsi dari bagian-bagian penyusun sel adalah sebagai berikut:

2.2.1. Dinding sel

Dinding sel bersifat permeabel, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Sel-sel yang mempunyai dinding sel antara lain: bakteri, cendawan, ganggang (protista), dan tumbuhan. Kelompok makhluk hidup tersebut mempunyai sel dengan bentuk yang jelas dan kaku (rigid). Pada protozoa (protista) dan hewan tidak mempunyai dinding sel, sehingga bentuk selnya kurang jelas dan fleksibel, tidak kaku. Pada bagian tertentu dari dinding sel tidak ikut mengalami penebalan dan memiliki plasmodesmata (Gambar 2.3), disebut noktah (titik).

2.2.2. Membran plasma

Membran plasma membatasi sel dengan lingkungan luar, bersifat semi/selektif permeabel, berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan ke luar sel dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Membran plasma disusun oleh fosfolipid, proten, kolesterol, dl.

2.2.3. Sitoplasma

Sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Organel-organel yang terdapat dalam sitoplasma antara lain:

a. Retikulum Endoplasma (RE) berupa saluran-saluran yang dibentuk oleh membran (Gambar 2.4). RE terbagi dua macam, yaitu RE halus dan RE kasar.

Gambar 2.4 Retikulum Endoplasma

Pada RE kasar terdapat ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Sedangkan pada RE halus tidak terdapat ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis lipid

b. Ribosom terdiri atas dua unit yang kaya akan RNA, berperan dalam sintesis protein. Ribosom ada yang menempel pada RE kasar dan ada yang terdapat bebas dalam sitoplasma.

c. Mitokondria memiliki membran rangkap, membran luar dan membran dalam. Di antara kedua membran tersebut terdapat ruang antar membran. Membran dalam berlekuk-lekuk disebut krista yang berfungsi untuk memperluas bidang permukaan agar proses penyerapan oksigen dan pembentukan energi lebih efektif. Pada bagian membrane dalam terdapat enzim ATP sintase yang berfungsi sebagai tempat sintesis ATP. Fungsi mitokondria ini adalah tempat respirasi aerob.

Gambar 2.5. Mitokondria (Campbell, et al 2006)

d. Lisosom berupa butiran kecil/bundar, berisi enzim pencerna yang berfungsi dalam pencernaan intrasel

e. Aparatus Golgi (Badan Golgi) berupa tumpukan kantung-kantung pipih, berfungsi sebagai tempat sintesis dari sekret (seperti getah pencernaan, banyak ditemukan pada sel kelenjar), membentuk protein dan asam inti (DNA/RNA), serta membentuk dinding dan membran sel.

f. Plastida

Berbentuk bulat cakram yang ditemukan pada tumbuhan, terbagi atas tiga macam:

– Leukoplas = Amiloplas: plastida yang tidak berwarna, dapat membentuk dan menyimpan butir-butir zat tepung/pati.

– Kromoplas adalah plastida berwarna selain hijau, karena adanya pigmen: melanin (hitam), likopin (merah), xantophil (kuning), karoten (jingga), fikosianin (biru), dan fikoeritrin (coklat).

– Kloroplas merupakan plastida berwarna hijau, karena mengandung zat hijau daun (klorofil), terdiri atas: klorofil a (warna hijau biru=C55H72O5N4Mg) dan klorofil b (warna hijau kuning=C55H70O6N4Mg).

Gambar 2.6. Kloroplas (Campbell, et al 2003)

g. Vakuola berbentuk rongga bulat, berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produk metabolisme sel, yang mengandung berbagai macam zat sesuai pada jenis selnya. Misalnya dapat berisi garam nitrat pada tanaman tembakau, tanin pada sel-sel kulit kayu, minyak eteris pada kayu putih dan mawar, terpentin pada damar, kinin pada kina, nikotin pada tembakau, likopersin pada tomat, piperin pada lada.

h. Nukleus (Inti sel) dibatasi oleh membran inti, mengandung benang- benang kromatin dan nukleolus (anak inti sel). Membran inti terdiri atas dua lapis dan mempunyai pori. Benang-benang kromatin akan memendek pada waktu proses pembelahan sel membentuk kromosom. Nukleus berfungsi mengatur segala aktivitas yang terjadi dalam sel (Gambar 2.7).

Gambar 2.7. Nukleus dan Retikulum Endoplasma

kasar (Campbell, et al 2006)

2.3. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan

Data observasi dengan menggunakan mikroskop cahaya pada sediaan sel daun tumbuhan (Elodea sp) dan sel epitel pipi manusia diperoleh hasil sesuai Tabel 2.2

Tabel 2.2. Perbandingan sel Elodea dan sel epitel pipi

Dari Tabel 2.2 kalian dapat mengetahui persamaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu bagian-bagian yang dijumpai pada sel Elodea dan epitel pipi (sebutkan!) Demikian juga kalian dapat mengetahui ciri-ciri khas tumbuhan, yaitu bagian-bagian yang dijumpai pada sel Elodea tetapi tidak dijumpai pada sel epitel pipi. Dengan adanya kloroplas pada sel Elodea maka tumbuhan ini dapat mensintesis makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Demikian juga adanya dinding sel pada sel Elodea menjadikan bentuk selnya lebih jelas dibandingkan pada sel pipi.

Jika kita amati secara cermat, kloroplas, dan inti sel Elode terletak di pinggir dekat ke dinding sel. Hal ini disebabkan dibagian tengah dari sel tumbuhan terdapat adanya vakuola besar yang terletak di tengah-tengah sel (disebut vakuola sentral), sedangkan pada sel.

2.4. Ciri-ciri mahluk hidup

Selain ada perbedaan, antara hewan dan tumbuhan juga mempunyai banyak persamaan yang merupakan ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain: memerlukan makanan (nutrisi), bernafas (respirasi), ekskresi, sintesis, tumbuh dan berkembang, regulasi, reproduksi, iritabilitas, adaptasi, interaksi dengan lingkungan, serta bentuk dan ukuran tertentu, terdiri dari sel.

a. Nutrisi

Makhluk hidup memerlukan makanan dan memilih jenis makanan yang sesuai dengan kondisi tubuhnya. Makanan tersebut akan mengalami proses pemecahan secara enzimatis untuk mendapatkan energi dalam melakukan aktivitas, penyusun sel-sel, dan mengganti bagian yang rusak. Makanan yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas hidup disebut nutrisi.

b. Respirasi

Respirasi atau pernafasan adalah proses penyederhanaan senyawa kimia dari zat makanan untuk mendapatkan energi. Pernafasan dapat terjadi secara:

* Aerob (memerlukan oksigen)

* Anaerob (tidak menggunakan oksigen, melalui proses fermentasi).

c. Ekskresi

Pengeluaran senyawa-senyawa kimia sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh makhluk hidup, dan bila terdapat dalam tubuh akan bersifat toksik (meracuni).

d. Sintesis

Dalam tubuh terjadi perubahan dari suatu senyawa ke senyawa lain untuk kepentingan penyusun tubuh, memelihara kelangsungan hidup, dan mempertahankan tubuh dalam berinteraksi dengan lingkungan. Penyusunan senyawa kimia dalam tubuh untuk aktivitas hidup dinamakan sintesis.

e. Pertumbuhan dan perkembangan

Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya volume dan jumlah sel serta jumlah senyawa kimia dalam tubuh yang bersifat irreversible (tidak kembali ke asal) pada jangka waktu tertentu. Perkembangan adalah pertumbuhan yang diikuti dengan berubah

sifat menuju kedewasaan. Sedangkan diferensiasi adalah pertumbuhan sel diikuti dengan spesialisasi (fungsi khusus) sel.

f. Regulasi

Pengaturan baik secara kuantitas maupun kualitas pada setiap saat terhadap sruktur suatu sistem metabolisme dalam makhluk hidup disebut dengan regulasi.

g. Iritabilitas

Iritabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan makhluk hidup menerima rangsang dan sanggup mengadakan respons terhadap rangsangan tersebut.

h. Reproduksi

Proses bertambahnya jumlah individu yang berperan untuk kelestarian keturunannya disebut reproduksi.

i. Adaptasi

Penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan pada waktu yang relatif pendek disebut toleransi, sedangkan toleransi yang berlangsung dalam waktu yang relatif panjang disebut adaptasi.

j. Interaksi

Untuk menjaga stabilitas hidupnya atau mempertahankan hidupnya makhluk hidup harus bersaing dengan individu lain. Persaingan terjadi dalam mendapatkan tempat hidup, makanan, cahaya dan lainnya.

k. Makhluk hidup memiliki bentuk dan ukuran tertentu, dan terdiri dari sel.

Makhluk hidup sangat bervariasi baik jenis maupun bentuk serta ukurannya, tetapi setiap jenis menunjukkan bentuk yang spesifik serta ukuran tertentu pula. Variasi dalam satu jenis tidak dapat menghilangkan bentuk spesifiknya. Makhluk hidup memiliki kesamaan yaitu tersusun oleh sel.

Bagaimana dengan virus? Apakah virus merupakan makhluk hidup atau benda mati ? Virus terdiri dari asam nukleat (DNA/RNA) yang dibatasi oleh mantel protein, bukan merupakan sel. Virus dapat dikristalkan (ciri benda mati). Virus memiliki sifat makhluk hidup, yaitu: dapat berkembangbiak dan beradaptasi dengan melalui mutasi. Namun demikian virus hanya dapat hidup dan berkembangbiak dalam tubuh makhluk hidup. Dalam media buatan virus tidak dapat hidup dan berkembangbiak. Oleh karena itu, sebagian ahli biologi menempatkan virus sebagai ’jembatan’ antara yang mahkluk hidup dan benda mati.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Sel pertama sekali ditemukan Ilmuwan Inggris, Robert Hooke (1665) dengan meneliti sayatan gabus di bawah mikroskop yang terdiri dari ruangan-ruangan yang dibatasi oleh dinding disebut sel. Pada tahun 1839, seorang biolog Perancis, Felix Durjadin menemukan isi penyusun dalam rongga sel disebut sarcode. Johanes Purkinje (1789-

1869) mengadakan perubahan nama sarcode menjadi protoplasma. Theodore Schwann (1801-1881), seorang pakar zoologi Jerman dan Mathias Schleiden (1804-1881), pakar botani Jerman mengemukakan bahwa tubuh hewan dan tumbuhan terdiri atas sel-sel. Robert Brown (1831), seorang biolog Skotlandia menemukan inti (nukleus). Max

Schultze (1825-1874), seorang pakar anatomi mengemukakan protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Rudolf Virchow mengatakan sel berasal dari sel “Omnis Cellula Cellula”.

Sel dibedakan atas beberapa bentuk, diantaranya berdasarkan keadaan inti sel (sel eukariotik dan prokariotik), berdasarkan keadaan kromosom dan fungsinya (sel somatik dan reproduktif), berdasarkan sifatnya (bagian hidup dan bagian yang mati).

Sel tumbuhan terdiri atas: dinding sel, membran plasma, sitoplasma, dan organel-organel (retikulum endoplasma kasar dan halus, ribosom, mitokondria, apartus golgi, plastida, vakuola sentral dan nukleus). Sedangkan sel hewan terdiri atas membran sel, sitoplasma dan organel-organel (retikulum endoplasma kasar dan halus, ribosom, mitokondria, lisosom, aparatus golgi, vakuola, dan nukleus).

Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan adalah sel tumbuhan bentuknya tetap, terdiri dari dinding sel yang mengandung selulosa, terdapat butir plastida, dan vakuola sentral yang besar, tidak ada lisosom dan sentriol. Sedangkan sel hewan bentuknya bervariasi, tidak ada butir plastida, vakuola kecil, terdapat lisosom dan sentriol.

Makhluk hidup memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut: dapat melakukan nutrisi, transportasi, respirasi, ekskresi, sintesis, pertumbuhan dan perkembangan, regulasi, iritabilitas, reproduksi, adaptasi, interaksi, memiliki bentuk dan ukuran tertentu, serta terdiri dari sel. Virus merupakan ’jembatan’ antara makhluk hidup dan benda mati.

3.2 Saran

• Bagi kita dan generasi akan datang sudah sepatutnya untuk mengetahui struktur dan fungsi organel sel pada mahluk hidup, dan perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan.

• Kepada para pembaca kalau ingin lebih mengetahui tentang bahasan ini bisa membaca buku atau majalah-majalah yang memuat tentang

DAFTAR PUSTAKA

Alberts B. 1994. Biologi Molekuler Sel, Edisi Kedua. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2004. Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (GBPP) Mata Pelajaran Biologi. Depdikbud, Jakarta.

Siregar. Ameilia Z. 2008.Biologi Pertanian, Jilid 1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.