Daftar isi

Kimia Anorganik Fosfor

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Fosfor ditemukan oleh Hennig Brandt pada tahun 1669 di Hamburg, Jerman. Namanya berasal dari bahasa Latin yaitu phosphoros yang berarti ‘pembawa terang’ karena keunikannya yaitu bercahaya dalam gelap (glows in the dark). Ia menemukan unsur ini dengan cara ‘menyuling’ air urin melalui proses penguapan dan setelah dia menguapkan 50 ember air urin, dia baru menemukan unsur yang dia inginkan.

Unsur fosfor di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, tetapi terikat dengan unsur-unsur lain dalam bentuk senyawa di dalam mineral. Contohnya dan apatit yang mengandung garam rangkap . Senyawa fosfor biasanya terdapat dalam bentuk fosfat yang merupakan penyusun utama dari faal makhluk hidup. Misalnya, tulang dan gigi banyak mengandung kalsium fosfat. Selain itu, fosfor juga terdapat dalam asam nukleat dan fosfolipid.

Oleh karena itu, unsur fosfor memiliki peranan yang penting dalam kehidupan. Karena peranannya tersebut, penulis pun mengangkat pembahasan mengenai “Fosfor” yang bertujuan untuk menambah wawasan pembaca yang tertarik dengan Ilmu Kimia.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas oleh penulis sebagai berikut:

- Bagaimana sifat fisis dan kimia Fosfor?

- Bagaimana persenyawaan yang mengandung unsur Fosfor?

- Bagaimana proses pembuatan Fosfor?

- Apa manfaat dan kerugiaan penggunaan Fosfor?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis sebagai berikut:

- Agar pembaca mengetahui tentang sifat fisis dan kimia Fosfor

- Agar pembaca mengetahui tentang persenyawaan yang dibentuk oleh unsur fosfor.

- Agar pembaca mengetahui metode yang digunakan dalam pembuatan gas fosfor.

- Agar pembaca mengetahui manfaat dan kerugian penggunaan fosfor.

Bab II. Pembahasan

A. Sifat Fisis Fosfor

Fosfor adalah unsur nonlogam, dalam tabel periodik terletak pada golongan VA dan periode ketiga. Atom unsur fosfor mempunyai 15 elektron dengan konfigurasi elektron (Ne) 3s23p3. Sifat fisis fosfor dapat dilihat pada tabel 1.1

B. Sifat Kimia Fosfor

Fosfor padat yang murni mempunyai tiga bentuk kristal, yaitu fosfor putih, fosfor merah, dan fosfor hitam.

1) Fosfor Putih

Fosfor putih mempunyai sifat padat seperti lilin, titik lebur rendah (±44ºC), berupa unsur nonlogam,beracun, mempunyai struktur molekul tetrahedral, mudah terbakat dan bersinar dalam keadaan gelap. Fosfor putih sangat baik disimpan di dalam botol cokelat dan di simpan di dalam air atau lemari yang gelap guna menghindari berubahnya fosfor putih menjadi merah apabila terkena sinar ultraviolet. Fosfor putih dikatakan lebih reaktif karena pada udara terbuka akan terbakar dengan sendirinya. Karena kereaktifan ini fosfor putih biasa disimpan dalam air atau alkohol ataupun larutan-larutan inert yang tidak melarutkan atau bereaksi dengan fosfor. Fosfor putih larut dalam benzena dan karbon disulfida. Fosfor putih memancarkan cahaya hijau yang lemah (pendaran) dengan adanya oksigen, (menyala spontan bila bersinggungan dengan udara (inilah alasan perlunya penyimpanan dalam air)), bahan fosforesen yang berpendar dalam gelap.

2) Fosfor Merah

Fosfor merah terbentuk jika fosfor putih dipanaskan atau disinari dengan sinar UV yang mengakibatkan atom fosfor saling berkatan dalam bentuk tetrahedral. Fosfor merah biasanya digunakan untuk bahan peledak dan kembang pai. Fosfor merah mempunyai sifat berupa serbuk, tidak budah menguap, tidak beracun dan tidak bersinar dalam gelap dan tidak larut dalam. Titik lebur fosfor merah 600ºC.

3) Fosfor Hitam

Fosfor hitam kurang reaktif dibanding fosfor merah. Atom fosfor tersusun dalam bidang datar melalui ikatan kovalen. Antara bidang terdapat gaya van der Waals yang lemah .Bentuk fosfor yang paling stabil tampaknya adalah P hitam, yang dapat terbentuk dari P putih pada tekanan tinggi, atau melalui pemanasan P putih dengan katalis (Hg) dan kristal “benih” P hitam. P hitam mempunyai struktur kristal berlapis, seperti grafit, tetapi lapisan-lapisannya terikat kuat. P hitam merupakan semikonduktor

C. Senyawa Fosfor

1. Fosfida

Fosfor dapat besenyawa dengan logam aktif, seperti alkali dan alkali tanah, membentuk senyawa ion. Fosfor sebagai ion P3- disebut ion fosfida, contohnya dan . Dalam air, ion fosfida terhidrolisis menghasilkan fosfoin ().

2. Fosfin ()

Merupakan gas pada suhu kamar dan cukup larut dalam air. Seperti, membentuk ion fosfonium dan garam fosfonium. Tidak seperti, mempunyai entalpi pembentukkan yang positif, tidak stabil secara termal, terbakar di udara, dan sangat beracun. Molekul mempunyai bentuk piramidal dengan sudut ikatan H-P-H 93° (mendekati 90° yang diramalkan untuk ikatan melalui orbital 3p).

Karakteristik Fosfin:

a) Sangat beracun

b) Basa lemah

c) Bentuknya berupa gas

d) Larut dalam asam yang sangat kuat. Misalnya, BF3H2O.

e) Fosfin dapat terbentuk dari fosfida yang terhidrolisa

3. Persenyawaan Fosfor dengan Oksigen

Fosfor dapat pula bersenyawa dengan oksigen. Senyawa fosfor dengan oksigen yang terpenting adalah oksida fosfor, asam fosfat, asam polifosfat dan asam fosfit.

a. Oksida Fosfor

Struktur oksida fosfor ,

,

, dan

, telah ditentukan.

Fosfor pentoksida, adalah padatan kristalin putih dan dapat tersublimasi, terbentuk bila fosfor dioksidasi dengan sempurna. Empat atom fosfor menempati tetrahedra dan dijembatani oleh atom-atom oksigen (lihat Gambar 1.1). Karena atom oksigen diikat ke setiap atom fosfor, polihedra koordinasi oksigen juga tetrahedral.

Gambar 1.1

Bila molekular dipanaskan, terbentuk isomer yang berstruktur gelas. Bentuk gelas ini merupakan polimer yang terdiri atas tetrahedra fosfor oksida dengan komposisi yang sama dan dihubungkan satu sama lain dalam lembaran-lembaran. Karena senyawa ini sangat reaktif pada air, senyawa ini digunakan sebagai bahan pengering. Tidak hanya sebagai desikan, tetapi merupakan bahan dehidrasi yang kuat, dan atau dapat dibentuk dengan mendehidrasikan dan dengan fosfor pentoksida. Fosfor pentoksida membentuk asam fosfat, bila direaksikan dengan sejumlah air yang cukup, tetapi bila air yang digunakan tidak cukup, berbagai bentuk asam fosfat terkondensasi akan dihasilkan bergantung kuantitas air yang digunakan.

Fosfor trioksida, adalah oksida molekular, dan struktur tetrahedralnya dihasilkan dari penghilangan atom oksigen terminal dari fosfor pentoksida. Masing-masing fosfor berkoordinasi 3. Senyawa ini dihasilkan bila fosfor putih dioksidasi pada suhu rendah dengan oksigen terbatas. Senyawa disebut fosfor trioksida karena rumus empirisnya . Senyawa ini berwujud padat dengan titik lebur 23,8ºC dan titik didih 175. Uapnya bersifat racun, dan bila dikocok dengan air dingin membentuk (asam fosfit).

b. Asam Okso Fosfor

Asam fosfat, . Asam fosfat adalah asam utama yang digunakan dalam industri kimia, dihasilkan dengan hidrasi fosfor petoksida, . Asam fosfat komersial memiliki kemurnian 75-85 %. Asam murninya adalah senyawa kristalin (mp. 42.35 °C). Satu atom oksigen terminal dan tiga gugus OH diikat pada atom fosfor di pusat tetrahedral. Ketiga gugus OH dapat melepaskan proton, membuat asam ini adalah asam berbasa tiga (pK1 = 2.15).

Setiap tahun dibuat sekitar 1010 Kg asam fosfat, seperti untuk pupuk (ammonium fosfat), dan sebagai zat tambahan pada pangan dan detergen. Asam ini dibuat dalam skala beasar dari mineral fosfat yang direaksikan dengan asam sulfat.

Garam sulfat yang tidak larut disaring, dan asam fosfat dipekatkan dengan menguapkan sehingga didapat larutan 85% massa.

Untuk memperoleh uap yang lebih murni caranya adalah dengan membakar fosfor menjadi dan dilarutkan dalam air. Hasil ini kemudia dipakai untuk bahan deterjen dan untuk membuat tepung kue. Asam fosfat murni berupa padatan yang jernih, tidak berwarna dengan titik lebur 42,4ºC. Dalam air, bersifat asam triprotik yang lemah.

Natrium fosfat (disebut TSP (trinatrium fosfat), sangat efektif sebagai zat pemutih dan menurunkan kesadahan air. Air sadah adalah air mengandung ion dan . Ion ini mengendapkan sabun sehingga tidak berbusa dalam air. Dengan adanya ion fosfat, maka ketiga ion tersebut mengendap masing-masing sebagai , dan . Akibatnya, kesadahan air turun dan sabun berbusa kembali.

Asam polifosfat, Bila dua asam fosfat dikondensasi sampai suhu 250ºC dan melepaskan satu molekul air , dihasilkan asam difosfat atau asam polifosfat , . Senyawa ini berupa padatan tidak berwarna yang larut dalam air. Garam larut dalam air dan dipakai sebagai bahan tambahan detergen.

Jika dipanaskan sampai 400ºC, terjadi penggabungan tiga molekul atau lebih, yang disebut dengan metafosfat, dengan rumus empiris

. Garam natrium metafosfat,

dapat dibuat dengan memanaskan natrium dihidrogen fosfat.[21]

Polifosfat berantai pendek, misalnya natrium trifosfat, , dapat dibuat melalui reaksi:

Natrium trifosfat dalam air membetuk anion . Senyawa ini terdapat dalam detergen, untuk menurunkan kesadahan air. Akan tetapi air limbah cucian yang mengandung senyawa fosfat mempercepat pertumbuhan ganggan di danau. Akibatnya, kandungan oksigen dalam air danau berkurang yang menyebabkan kehidupan ikan terancam.[22]

Asam fosfit, , satu atom H mengganti gugus OH dalam asam fosfat. Karena masih ada dua gugus OH, asam ini berbasa dua.[23] Hidrogen yang dapat terionisasi hanya yang terikat pada oksigen, maka garam natrium fosfit yang dapat terbentuk hanya

dan

. Asam atau garam fosfit dapat sebagai pereduksi, contohnya mereduksi ion perak menjadi logamnya.[24]

Asam hipofosfit, , dua gugus OH asam fosfat diganti dengan atom H. Satu gugus OH sisanya membuat asam ini berbasa satu. Bila tetrahedral

dalam asam terikat dengan jembatan O, berbagai asam fosfat terkondensasi akan dihasilkan. Adenosin trifosfat (ATP), asam deoksiribo nukleat (DNA), dsb., yang mengandung lingkungan asam trifosfat digabungkan dengan adenosin. Senyawa-senyawa ini sangat penting dalam sistem biologis.[25]

c. Halida Fosfor

Fosfor dengan halogen dapat membentuk senyawa dan

( X= F, Cl, Br). Fosfor dengan iod tidak dapat membentuk

karena atom I sangat besar sehingga lima atom iod tidak dapat terikat pada satu atom fosfor. Yang ditemukan adalah

dan

.[26]

Halida fosfor yang penting adalah fosfor triklorida () dan fosfor pentaklorida (

), dengan struktur seperti pada gambar 1.2. senyawa ini dibuat melalui reaksi:[27]

Fosfor triklorida dipakai sebagai bahan pembuat asam fosfit dengan reaksi

Fosfor pentaklorida dalam cairan atau gas mempunyai rumus molekul tetapi dalam padatan akan berupa ion, sebagaia

dan

. Senyawa ini berguna untuk membuat

dengan reaksi:[28]

d. Pupuk Fosfat

Fosforus berada di alam terutam sebagai ion dalam batuan fosfat, yang komponen utamanya ialah flouripatit,

. Semula, batuan ini hanya digiling dan disebarkan ke tanah untuk membuatnya lebih subur. Pupuk yang lebih aktif dibuat dengan mengolah lumpur gilingan flouropatit dengan asam sulfat untuk menghasilkan superfosfat yakni campuran kalsium dihidrogen fosfat dan gips:[29]

Superfosfat jauh lebih efektif sebat nutrien fosforus yang penting berada dalam bentuk yang lebih larut. Campuran ini juga memberikan nutrien sekunder yang penting, yaitu kalsium dan sulfur., seperti halnya fosforus, kepada tanaman pangan yang tumbuh.

Suatu ragam (varian) dari proses superfosfat, yaitu proses asam-basah (wet-acid process), menggunakan asam sulfat berlebih untuk memproduksi asam fosfat. Rekasi kimia dalam hal ini ialah[30]

Hidrogen flourida yang dibebaskan dibawa ke menara penyerap yang mengandung . Dalam menara ini hidrogen flourida bereaksi menghasilkan

, yang digunakan dalam larutan berair untuk flouridasi air minum. Gips padat

disaring, dan larutan encer asam fosfat

dipekatkan dengan penguapan. Penggunaan utama proses-basah asam fosfat ini sekali lagi ialah manufaktur pupuk, yang menggantikan penggunaan asam sulfat untuk menghasilkan pupuk superfosfat triple (triple superphosphate), yang tidak lagi mengandung gips.[31]

Penggunaan pupuk superfosfat tripel telah menurun akhir-akhir ini. Pupuk utama yang mengandung fosforus sekarang ini adalah amonium fosfat, yang diperoleh mealui reaksi asam fosfat dengan amonia:[32]

Pupuk ini memasok nitrogen, suatu nutrien yang penting seperti halnya fosforus.

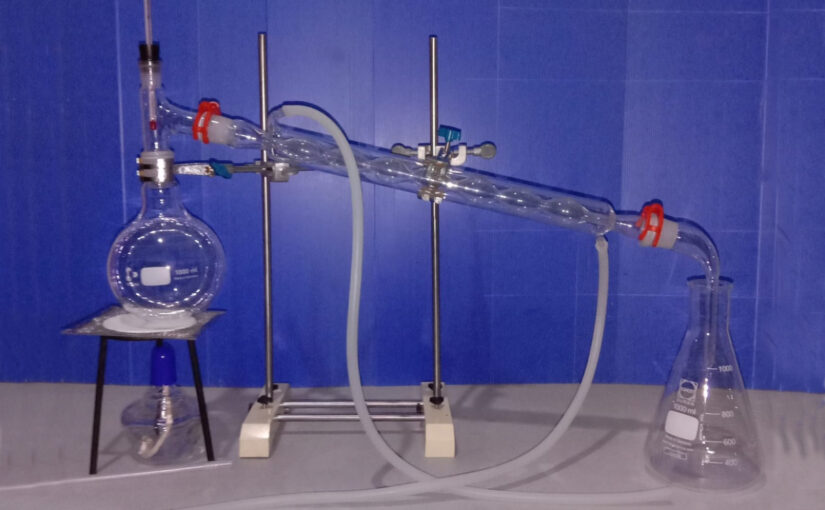

D. Ekstraksi Fosfor

Fosfor (P) diekstraksi dari senyawa fosfatmelalui metode reduksi.

dalam batuan fosfat dipanaskan dengan kokas (C) dan pasir Si

pada suhu 1.400 – 1.5

(dengan bunga api listrik).[33]

2 + 6Si

6CaSi

+

(g)

direduksi dengan karbon, reaksinya sebagai berikut.

Fosfor ini dipisahkan dari CO gas dengan mengalirkan campuran melalui pipa dingin dalam mana fosfor cair mengembun.[34] Uap fosfor yang dihasilkan kemudian dikeluarkan melalui presipitator (penangkap debu) elektrostatis. Setelah itu, uap fosfor masuk ke menara air dan disemprot dengan air pada suhu –. Fosfor yang dihasilkan berada dalam fase cair dan dikeluarkan lewat bawah tungku.[35]

yang terjadi dikristalkan dan di dalam

cair atau di dalam air. Hal ini guna menghindari terjadinya oksidasi dengan oksigen dari udara yang cepat tejadi pada temperatur 30ºC berupa nyala fosfor.[36] P merah dan hitam stabil dalam udara namun akan terbakar pada pemanasan.

larut dalam

, benzena dan pelarut organik yang mirip; ia sangat beracun.[37]

Fosfor yang dihasilkan dapat memiliki beberapa alotropi, diantaranya fosfor putih, fosfor merah, dan fosfor hitam. Yang paling terkenal adalah fosfor putih (, yang diperoleh dari kondensasi uap fosfor. Fosfor putih tidak berwarna, mempunyai titik leleh

, dan mudah bereaksi dengan oksigen membentuk

sehingga harus disimpan dalam air. Fosfor merah dapat diperoleh dari pemanasan fosfor putih tanpa udara pada tekanan atmosfer. Fosfor hitam diperoleh dengan pemanasan fosfor putih atau fosfor merah tetapi pada tekanan yang sangat tinggi.[38]

E. Manfaat dan Kerugian Penggunaan Fosfor

1. Manfaat Fosfor

a) Kegunaan fosfor yang paling umum ialah pada ragaan tabung sinar katode (CRT) dan lampu pendar, sementara fosfor dapat ditemukan pula pada berbagai jenis mainan yang dapat berpendar dalam gelap (glow in the dark).

b) Fosfor dapat digunakan untuk pembuatan korek api setelah dicampur dengan karbon dan belerang.

c) Digunakan militer sebagai petunjuk menentukan target atau sasaran Selain di lingkup militer.

d) Fosfor putih ternyata digunakan dalam barang konsumsi yang kita gunakan sehari-hari, seperti minuman bersoda dan pasta gigi. Secara luas, fosfor putih dipakai dalam industri untuk membuat asam fosfat atau bahan kimia lain untuk dijadikan pupuk, bahan pengawet makanan, dan zat pembersih.

e) Dalam jumlah kecil, zat ini juga digunakan dalam pestisida dan kembang api.

f) Asam fosfat jenuh, mengandung 70-75% P2O5, yang mana P2O5 merupakan bahan penting dalam bidang pertanian tembak.

g) Fosfat juga dipakai dalam pembuatan kaca khusus, seperti yang digunakan dalam lampu sodium.

h) Fosfor penting untuk otot-otot. Tanpa fosfor didalam tubuh, anda tidak dapat mengangkat kening atau menggerakkan jari sekalipun. Fosfor menolong juga dalam memelihara keseimbangan asam basa yang normal di dalam tubuh dan perlu sekali dalam pembentukan gigi yang sehat dan tulang yang kuat. [39]

i) Fosfor bekerja dengan kalsium untuk membangun tulang dan gigi. Zat ini membantu mempertahankan jaringan otak dan syaraf yang normal. Kekurangan fosfor dapat menyebabkan berkurangnya berat badan, kehilangan nafsu makan, pernafasan tidak teratur dan kelelahan. Sumber makanan yang mengandung fosfor mencakup: jagung, produk-produk susu ( yang rendah lemak ), buah-buahan yang dikeringkan, kuning telur. Tumbuhan polong. Kacang-kacangan, biji-bijian dan padi-padian. [40]

j) Mengatur pengalihan energi. Melaui proses fosforilasi fosfor mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin B dalam pengalihan energi dan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Bila satu gugus fosfat ditambahkan pada ADP (Adenin Difosfat) maka terbentuk ATP (Adenin Trifosfat) yang menyimpan energi dalam ikatannya. Bila energi diperlukan, ATP diubah kembali menjadi ADP. Energi yang mengikat fosfat pada ADP dilepas untuk keperluan berbagai reaksi di dalam tubuh.

k) Absorpsi dan transportasi zat gizi. Dalam bentuk fosfat, fosfor berperan sebagai alat angkut untuk membawa zat-zat gizi menyeberangi membran sel atau di dalam aliran darah. Proses ini dinamakan fosforilasi dan terjadi pada absorpsi di dalam saluran cerna, pelepasan zat gizi dari aliran darah ke dalam cairan interseluler dan pengalihannya ke dalam sel. Lemak yang tidak larut dalam air, diangkut di dalam darah dalam bentuk fosfolipida. Fosfolipida adalah ikatan fosfat dengan molekul lemak, sehingga lemak menjadi lebih larut. Glikogen yang dilepas dari simpanan hati atau otot berada di dalam darah terikat dengan fosfor. [41]

l) P2O5 yang dapat bereaksi dengan air membentuk larutan asam dapat digunakan sebagai bahan pengering

m) Fosfor putih digunakan sebagai bahan racun tikus dan bom asap[42]

n) Fosfor juga digunakan dalam memproduksi baja, perunggu fosfor, dan produk-produk lainnya. Trisodium fosfat sangat penting sebagai agen pembersih, sebagai pelunak air, dan untuk menjaga korosi pipa-pipa.

o) Fosfor juga merupakan bahan penting bagi sel-sel protoplasma, jaringan saraf dan tulang.

p) bahan tambahan dalam deterjen, bahan pembersih lantai dan insektisida. Selain itu fosfor diaplikasikan pula pada LED (Light Emitting Diode) untuk menghasilkan cahaya putih.

q) Fosfor merupakan bahan makanan utama yang digunakan oleh semua organisme untuk energi dan pertumbuhan

2. Kerugian

a) Penyalahgunan fosfor menjadi Bom yang sangat mengerikan. Fosfor bom memiliki sifat utama membakar. Menurut Ang Swee Chai, seorang perempuan, dokter ortopedis kelahiran Malaysia yang juga seorang ahli medis. Dalam bukunya ”From Beirut to Jerusalem” (Kuala Lumpur, 2002), zat fosfornya biasanya akan menempel di kulit, paru-paru, dan usus para korban selama bertahun-tahun, terus membakar dan menghanguskan serta menyebabkan nyeri berkepanjangan. Para korban bom ini akan mengeluarkan gas fosfor hingga nafas terakhir

b) Ketika fosfor putih ditembakan atau dibakar udara maka akan bereaksi dengan oksigen membentuk fosfor pentaoksida (P2O5). Walaupun fosfor berbahaya namun yang paling berbahaya yaitu terletak pada proses pembakaran fosfor dan hasil pembakaran fosfor bukan pada ledakannya

c) Pembakaran fosfor di udara berlangsung sangat eksotermis yaitu menghasilkan suhu sekitar 800°C. Suhu yang tinggi inilah yang akan merusak jaringan tubuh seperti luka bakar ketika mengenai organ-organ tubuh. Sedangkan hasil pembakaran fosfor putih yaitu berupa P2O5 dalam bentuk asap. Asap yang dihasilkan sangat berbahaya karena selain beracun asap inipun bersifat korosif atau dapat pula bereaksi dengan organ-organ tubuh manusia. Oleh sebab itu jika fosfor ditembakan atau yang digunakan sebagai bom ketika terbakar akan merusak sebagian besar jaringan tubuh. Misalnya jika mengenai mata maka akan menyebabkan kebutaan, jika dihirup akan merusak kerongkongan bahkan paru-paru jika dalam jumlah yang lebih banyak, jika mengenai kulit maka akan menyebabkan luka bakar dan akan lebih parah lagi jika terkena dalam jumlah banyak.[43]

d) Biji fosfat mentah mengandung 2 – 4 % F. Sewaktu bijih fosfat diubah menjadi fosfat yang larut dalam air, fluorida dilepas ke udara sehingga menyebabkan rusaknya tanaman dan keracunan pada ternak. Proses juga menghasilkan limbah fosfogipsum putih yang bersifat radioaktif karena bijih fosfat mengandung uranium dari produk peluruhnya.

e) Pemanfaatan unsur P pada detergen dan pupuk telah menyebabkan eutrofikasi, yakni suburnya tanaman air fitoplankton. Hal ini menyebabkan kadar dalam air berkurang, sehingga organisme air lainnya akan mati.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fosfor adalah unsur nonlogam, dalam tabel periodik terletak pada golongan VA dan periode ketiga. Atom unsur fosfor mempunyai 15 elektron dengan konfigurasi elektron (Ne) 3s23p3. Secara umum, sifat fisika fosfor membentuk padatan putih yang lengket yang memiliki bau yang tak enak tetapi ketika murni menjadi tak berwarna dan transparan. Dan sifat kimianya ada yang bersifat reaktif/tidak reaktif, mudah terbakar, dan beracun.

Fosfor dapat besenyawa dengan logam aktif, seperti alkali dan alkali tanah, membentuk senyawa ion. Fosfor dapat pula bersenyawa dengan oksigen. Senyawa fosfor dengan oksigen yang terpenting adalah oksida fosfor, asam fosfat, asam polifosfat dan asam fosfit. Fosfor dengan halogen dapat membentuk senyawa dan

( X= F, Cl, Br).

Fosfor (P) diekstraksi dari senyawa fosfatmelalui metode reduksi.

dalam batuan fosfat dipanaskan dengan kokas (C) dan pasir Si

pada suhu 1.400 – 1.5

(dengan bunga api listrik).

2 + 6Si

6CaSi

+

(g)

direduksi dengan karbon, reaksinya sebagai berikut.

B. Saran

Hati- hati dalam membakar Fosfor dengan suhu yang tinggi karena dapat menghasilkan asap yang bersifat korosif dan akhirnya dapat merusak jaringan tubuh. Disarankan memanfaatkan fosfor sebaik mungkin dan tidak menyalah gunakannya.

Daftar Pustaka

Aghnanisme,2012, Fosfor (Keberadaan, Sifat Fisis, Pembuatan, dan Kegunaan) http://aghnanisme.blogspot.com/2012/10/fosfor-keberadaan-sifat-fisis pembuatan.html Diakses pada 27 November 2012 pukul 09.00 WIB.

Anshory , Irfan.1987.Penuntun Pelajaran Kimia. Bandung: Ganesha Exact

Cotton, F.Albert dan Geoffrey Wilkinson. 1989. Kimia Anorganik Dasar.Jakarta: UI-Press.

Harris, D. 2007. Ensiklopedi Unsur-Unsur Kimia. Jakarta:Kawan Pustaka,

http://id.shvoong.com/medicine-and-health/nutrition/2059082-peranan-fosfor-bagi-tubuh-manusia/, Diakses pada 27 November 2012 pukul 09.00 WIB.

Johari dan Rachmawati. 2008. Kimia SMA dan MA untuk Kelas XII. Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama

Keenan, Charles W., dkk. 1984. Ilmu Kimia Untuk Universitas, Edisi Keenam:JIlid I. Jakarta:Erlangga

Kuswati,Tine Maria dkk. 2007. Sains Kimia 3 SMA/MA Kelas XII. Jakarta:Bumi Aksara.

Mammuth,2011, Fosfor dan Manfaatnya bagi Tubuh, http://langkahkakiismail.blogspot.com/2011/06/fosfor-dan-manfaatnya-bagi-tubuh.html akses pada 27 November 2012 pukul 09.00 WIB.

Miller,Ron. 2006. The Elements:What Really You Want to Know. Minneapolis:Twenty-First Century Books.

Mirfan sape, 2012, Fosfor http://mirfansape.blogspot.com/2012/05/makalah-fosfor.html Diakses pada 27 November 2012 pukul 9:00 WIB.

Oxtoby, David W. dkk . 2003. Principles Of Modern Chemistry, Fourth Edition , terj.Suminar Setiati Achmadi: Jilid II. Jakarta: Erlangga.

S , Syukri. 1999. Kimia Dasar 3. Bandung:Penerbit ITB.

Sairo, Taro. 1996 Muki Kagaku,terj. Ismunandar.Tokyo: Iwanami Shoten Publisher

Sunardi. 2008. Kimia Bilingual untuk SMA. Bandung:Yrama Widya.