Dalam dunia pendidikan, Taksonomi Pembelajaran adalah topik penting bagi pendidik untuk menentukan arah pembelajaran di dalam kelas agar sesuia dengan tujuan pembelajran pada level insturksional maupun pada tataran kurikulum nasional.

Pada umumnya Taksonomi Pembelajaran yang paling terkenal adalah Taksonomi Bloom yang membagi pengetahuan dan keterampilan peserta didik ke dalam 3 ranah yakni Kognitif, Afektif dan Psikomotorik. NAmun selain Bloom, ada beberapa taksnomi pembelajaran yang juga tidak kalah penting.

Daftar isi

Taksonomi Pembelajaran

Taksonomo Pembelajaran adalah pengelompokkan satu set aspek, komponen, kompetensi atau keterampilan yang disusun berdasarkan tingkat hirarki tertentu. Secara umum, Tingkat yang lbih tinggi menunjukkan kompetensi yang lebih spesifik dan kompleks dibandingkan dengan taksonomi pada tingkat rendah.

Taksonomi Pembelajaran memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pembelajaran dan tingkatan pembelajaran. Sistem pendidikan di sekolah mengenal isistem kelas berjenjag seperti I, II, dan seterusnya. Selain itu kelas ada tingkatan seperti SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Perbedaan dari tingkatan ini ditunjukkan dari capaian pembelajaran yang dicapai peserta didik, berdasarkan Taksonomi Pembelajaran.

Krathwohl dan Aderson (2010) menyatakan bahwa sistem taksnomi secara umum memiliki peran bagi pendidik sebagai berikut:

- Mengkaji tujuan-tujuan pendidikan dari kacamata siswa;

- Memikirkan pelbagai kemungkinan dalam bidang pendidikan;

- Melihat hubungan integral antara pengetahuan dan proses kognitif yang inheren dalam tujuan pendidikan;

- Memperlihatkan secara lebih jelas konsistensi atau inkonsistensi antara cara merumuskan tujuan satu unit pembelajaran, cara mengajarkannya, dan cara mengases pembelajaran siswa. Perbandingan antara kategorisasi yang didasarkan pada rumusan tujuan, aktivitas pembelajaran, dan pertanyaan assesmen menunjukkan apakah tahap-tahap pengalaman pendidikan ini saling bersesuaian dalam sifat dan titik tekannya;

- Memahami banyak sekali istilah yang dipakai dalam bidang pendidikan. Sembilan proses kognitif mempunyai makna yang sangat spesifik. Misalnya proses kognitif “menyimpulkan” menuntut siswa untuk mengenali pola informasi yang mereka terima, sedangkan “menjelaskan” menuntut siswa mencari hubungan kausalitas dalam pola informasi tersebut;

- Menyusun unit pelajaran atau mata pelajaran sesuai dengan filosofi guru;

- Menganalisis asesmen-asesmen eksternal sehingga guru dapat mengupas elemen-elemen kulit asesmen untuk mengetahui tingkat-tingkat pembelajaran siswa yang lebih tinggi. Sehingga , guru bukan “mengajarkan untuk menghadapi tes”, melainkan mengajar siswa untuk pembelajaran yang dites;

- Menilai kesesuaian antara tujuan dan pembelajaran. Penempatan tujuan secara tepat dalam Tabel Taksonomi akan memberikan petunjuk tentang aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan tujuan tersebut;

- Menilai kesesuaian antara pembelajaran dan asesmen. Penempatan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan tujuan secara tepat dalam Tabel Taksonomi akan memberikan petunjuk tentang tugas-tugas asesmen untuk mendapatkan hasil asesmen yang sesuai dengan tujuan dan aktivitas pembelajaran tersebut;

- Menilai kesesuaian antara tujuan dan asesmen.

Dengan cara sebagai berikut: Pertama, identifikasilah tujuan-tujuan pokok unit pembelajarannya, dan tentukan kotak-kotak Tabel Taksonomi yang relevan. Kedua, identifikasilah assesmen-asesmen pokokny, dan tentukan kotak-kotak Tabel taksonomi yang relevan. Perhatikan apakah penekanan pada setiap tujuan tercermin dalam asesmennya. Jika kotak-kotak dan penekanan yang dihasilkan oleh dua langkah pertama tidak bersesuaian, berarti memang terdapat ketidaksesuaian antara tujuan dan asesmennya. Jika kotak-kotak tujuan dan asesmennya sama, pelajarilah kesesuaian antara aktivitas-aktivitas pembelajaran dan tugas-tugas asesmennya.

A. Taksonomi Bloom

Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain (ranah, kawasan) dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hirarkinya.

Tujuan pendidikan dibagi ke dalam tiga domain, yaitu:

- Cognitive Domain (Ranah Kognitif), yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir.

- Affective Domain (Ranah Afektif) berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri.

- Psychomotor Domain (Ranah Psikomotor) berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin.

1. Domain Kognitif

Kawasan Konitif adalah kawasan membahas tujuan pembelajaran dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan ketingkat yang lebih tinggi yakni evaluasi. Kawasan kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu:

- Tingkat pengetahuan (knowledge), diartikan kemampuan seseorang dalam menghafal atau mengingat kembali atau mengulang kembali pengetahuan yang pernah diterimanya. Contoh: Siswa dapat menggambarkan satu buah segitiga sembarang.

- Pemahaman (comprehension), diartikan kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Contoh: Siswa dapat menjelaskan kata-katanya sendiri tentang perbedaan bangun geometri yang berdimensi dua dan berdimensi tiga.

- Tingkat penerapan (application), diartikan kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari. Contoh: Siswa dapat menghitung panjang sisi miring dari suatu segitiga siku-siku jika diketahui sisi lainnya (Uno, 2008).

- Tingkat analisis (analysis), diartikan kemampuan menjabarkan atau menguraikan suatu konsep menjadi bagian-bagian yang lebih rinci, memilah-milih, merinci, mengaitkan hasil rinciannya. Contoh: Mahasiswa dapat menentukan hubungan berbagai variabel penelitian dalam mata kuliah Metodologi Penelitian.

- Tingkat sintetis (synthetis), diartikan kemampuan menyatukan bagian-bagian secara terintegrasi menjadi suatu bentuk tertentu yang semula belum ada. Contoh: Mahasiswa dapat menyusun rencana atau usulan penelitian dalam bidang yang diminati pada mata kuliah Metodologi Penelitian.

- Tingkat evaluasi (evaluation), diartikan kemampuan membuat penilaian judgment tentang nilai (value) untuk maksud tertentu. Contoh: Mahasiswa dapat memperbaiki program-program computer yang secara fisik tampak kurang baik dan kurang efisien pada mata kuliah Algoritma dan pemrograman (Suparman, 2001).

2. Domain Afektif

Kawasan afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest, apresiasi atau penghargaan dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan afektif ini ada 5, yaitu:

- Kemauan menerima, berarti keinginan untuk memperhatikan suatu gejala atau rancangan tertentu seperti keinginan membaca buku, mendengar music, atau bergaul dengan orang yang mempunyai ras berbeda.

- Kemauan menanggapi, berarti kegiatan yang menunjuk pada partisipasi aktif kegiatan tertentu seperti menyelesaikan tugas terstruktur, menaati peraturan, mengikuti diskusi kelas, menyelesaikan tugas dilaboratorium atau menolong orang lain.

- Berkeyakinan, berarti kemauan menerima sistem nilai tertentu pada individu seperti menunjukkan kepercayaan terhadap sesuatu, apresiasi atau penghargaan terhadap sesuatu, sikap ilmiah atau kesungguhan untuk melakukan suatu kehidupan sosial.

- Penerapan karya, berarti penerimaan terhadap berbagai sistem nilai yang berbeda-beda berdasarkan pada suatu sistem nilai yang lebih tinggi, seperti menyadari pentingnya keselarasan antara hak dan tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap hal yang telah dilakukan, memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri.

- Ketekunan dan ketelitian, berarti individu yang sudah memiliki sistem nilai selalu menyelaraskan perilakunya sesuai dengan sistem nilai yang dipegangnya, seperti bersikap objektif terhadap segala hal.

3. Domain Psikomotor

Kawasan psikomotor berkaitan dengan ketrampilan atau skill yang bersikap manual atau motorik. Tingkatan psikomotor ini meliputi:

- Persepsi, berkenaan dengan penggunaan indra dalam melakukan kegiatan. Contoh: mengenal kerusakan mesin dari suaranya yang sumbang.

- Kesiapan melakukan suatu kegiatan, berkenaan dengan melakukan sesuatu kegiatan atau set termasuk di dalamnya metal set atau kesiapan mental, physical set (kesiapan fisik) atau (emotional set) kesiapan emosi perasaan untuk melakukan suatu tindakan.

- Mekanisme, berkenaan dengan penampilan respon yang sudah dipelajari dan menjadi kebiasan sehingga gerakan yang ditampilkan menunjukkan kepada suatu kemahiran. Contoh: menulis halus, menari, menata laboratorium dan menata kelas.

- Respon terbimbing, berkenaan dengan meniru (imitasi) atau mengikuti, mengulangi perbuatan yang diperintahkan atau ditunjukkan oleh orang lain, melakukan kegiatan coba-coba (trial and error).

- Kemahiran, berkenaan dengan penampilan gerakan motorik dengan ketrampilan penuh. Kemahiran yang dipertunjukkan biasanya cepat, dengan hasil yang baik namun menggunakan sedikit tenaga. Contoh: tampilan menyetir kendaran bermotor.

- Adaptasi, berkenaan dengan ketrampilan yang sudah berkembang pada diri individu sehingga yang bersangkutan mampu memodifikasi pada pola gerakan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Contoh: orang yang bermain tenis, pola-pola gerakan disesuaikan dengan kebutuhan mematahkan permainan lawan.

- Organisasi, berkenaan dengan penciptaan pola gerakan baru untuk disesuaikan dengan situasi atau masalah tertentu, biasanya hal ini dapat dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai ketrampilan tinggi, seperti menciptakan model pakaian, menciptakan tarian, komposisi musik (Uno, 2008).

Revisi Taksonomi Bloom

Tingkatan-tingkatan dalam Taksonomi Bloom tersebut telah digunakan hampir setengah abad sebagai dasar untuk penyusunan tujuan-tujuan pendidikan, penyusunan tes, dan kurikulum di seluruh dunia. Kerangka pikir ini memudahkan guru memahami, menata, dan mengimplementasikan tujuan-tujuan pendidikan.

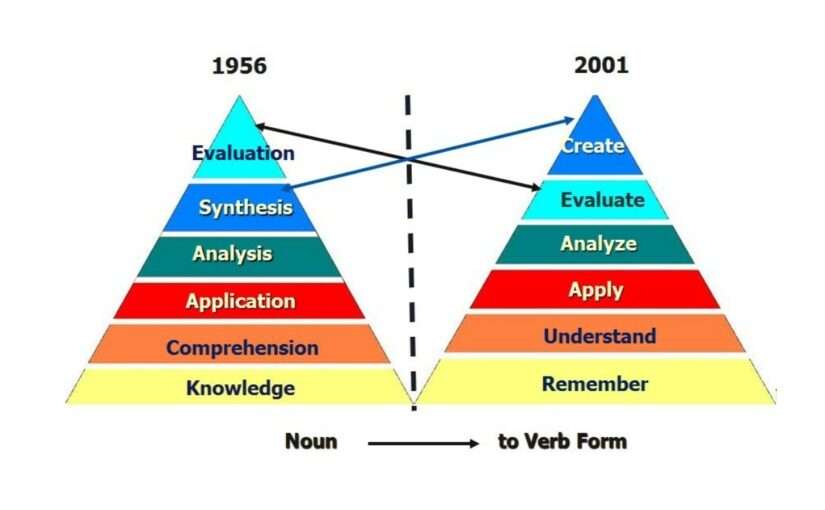

Berdasarkan hal tersebut Taksonomi Bloom menjadi sesuatu yang penting dan mempunyai pengaruh yang luas dalam waktu yang lama. Namun salah seorang murid Bloom yang bernama Lorin W Anderson beserta rekannya merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom dalam bentuk sebuah buku yang berjudul A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educatioanl Objectives yang disusun oleh Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl.

Dalam revisi ini ada perubahan kata kunci, Masing-masing kategori masih diurutkan secara hirarkis dari urutan terendah ke yang lebih tinggi. Pada ranah kognitif kemampuan berpikir analisis dan sintesis diintegrasikan menjadi analisis saja. Dari jumlah enam kategori pada konsep terdahulu tidak berubah jumlahnya karena Lorin memasukan kategori baru yaitu creating yang sebelumnya tidak ada.

Taksonomi Hasil revisi Anderson pada Ranah Kognitif adalah:

- Mengingat, Kata-kata operasional yang digunakan adalah mengurutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menamai, menempatkan, mengulangi, menemukan kembali.

- Memahami, Kata-kata operasional yang digunakan adalah menafsirkan, meringkas mengklasifikasikan, membandingkan, menjelaskan, membeberkan.

- Menerapkan, Kata-kata operasional yang digunakan adalah melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, mempraktekan, memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan, mendeteksi.

- Menganalisis, Kata-kata operasional yang digunakan adalah menguraikan, membandingkan, mengorganisir, menyusun ulang, mengubah struktur, mengkerangkakan, menyusun outline, mengintegrasikan, membedakan, menyamakan, membandingkan, mengintegrasikan.

- Mengevaluasi, Kata-kata operasional yang digunakan adalah menyusun hipotesi, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan, menyalahkan.

- Berkreasi, Kata-kata operasional yang digunakan adalah merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, membaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, menggubah.

Dalam berbagai aspek dan setelah melalui revisi, taksonomi Bloom tetap menggambarkan suatu proses pembelajaran, cara kita memproses suatu informasi sehingga dapat dimanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa prinsip didalamnya adalah (1) Sebelum kita memahami sebuah konsep maka kita harus mengingatnya terlebih dahulu, (2) Sebelum kita menerapkan maka kita harus memahaminya terlebih dahulu, (3) Sebelum kita mengevaluasi dampaknya maka kita harus mengukur atau menilai, (4) Sebelum kita berkreasi sesuatu maka kita harus mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis dan mengevaluasi, serta memperbaharui.

Pentahapan berpikir seperti itu bisa jadi mendapat sanggahan dari sebagian orang. Alasannya, dalam beberapa jenis kegiatan, tidak semua tahap seperti itu diperlukan. Contohnya dalam menciptakan sesuatu tidak harus melalui pentahapan itu. Hal itu kembali pada kreativitas individu. Proses pembelajaran dapat dimulai dari tahap mana saja. Namun, model pentahapan itu sebenarnya melekat pada setiap proses pembelajaran secara terintegrasi. Sebagian orang juga menyanggah pembagian pentahapan berpikir seperti itu karena dalam kenyataannya siswa seharusnya berpikir secara holistik. Ketika kemampuan itu dipisah-pisah maka siswa dapat kehilangan kemampuannya untuk menyatukan kembali komponen-komponen yang sudah terpisah. Model penciptaaan suatu produk baru atau menyelesaian suatu proyek tertentu lebih baik dalam memberikan tantangan terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir secara kritis.

- Tingkatan tingkah laku pada taksonomi bloom yang lama menggunakan kata sifat sedangkan Anderson mengubahnya dengan menggunakan kata kerja.

- Tingkatan terendah (C1) Pengetahuan diganti dengan Mengingat.

- Tingkatan C5 Sintesa dan tingkatan C6 Evaluasi dilebur menjadi Mengevaluasi yang berkedudukan pada tingkatan C5.

- Tingkatan C6 digantikan menjadi Berkreasi.

Mungkin banyak orang bertanya mengapa buku hebat Taksonomi Bloom harus direvisi?Ada beberapa alasan mengapa Handbook Taksonomi Bloom perlu direvisi, yakni:

pertama, terdapat kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik pada handbook, bukan sekedar sebagai dokumen sejarah, melainkan juga sebagai karya yang dalam banyak hal telah “mendahului” zamannya (Rohwer dan Sloane, 1994). Hal tersebut mempunyai arti banyak gagasan dalam handbook Taksonomi Bloom yang dibutuhkan oleh pendidik masa kini karena pendidikan masih terkait dengan masalah-masalah desain pendidikan, penerapan program yang tepat, kurikulum standar, dan asesmen autentik.

Alasan kedua adalah adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan-pengetahuan dan pemikiran-pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Masyarakat dunia telah banyak berubah sejak tahun 1956, dan perubahan-perubahan ini mempengaruhi cara berpikir dan praktik pendidikan. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan ini mendukung keharusan untuk merevisi handbook Taksonomi Bloom.

Alasan yang ketiga adalah taksonomi merupakan sebuah kerangka berpikir khusus yang menjadi dasar untuk mengklasifikasikan tujuan – tujuan pendidikan. Sebuah rumusan tujuan pendidikan seharusnya berisikan satu kata kerja dan satu kata benda. Kata kerjanya umumnya mendeskripsikan proses kognitif yang diharapkan dan kata bendanya mendeskripsikan pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh siswa. Taksonomi Bloom hanya mempunyai satu dimensi yaitu hanya kata benda. Menurut Tyler (1994) rumusan tujuan yang paling bermanfaat adalah rumusan yang menunjukkan jenis perilaku yang akan diajarkan kepada siswa dan isi pembelajaran yang membuat siswa menunjukkan perilaku itu. Berdasarkan hal tersebut rumusan tujuan pendidikan harus memuat dua dimensi yaitu dimensi pertama untuk menunjukkan jenis perilaku siswa dengan menggunakan kata kerja dan dimensi kedua untuk menunjukkan isi pembelajaran dengan menggunakan kata benda.

Alasan keempat yaitu proporsi yang tidak sebanding dalam penggunaan taksonomi pendidikan untuk perencanaan kurikulum dan pembelajaran dengan penggunaan taksonomi pendidikan untuk asesmen. Pada taksonomi Bloom lebih memfokuskan penggunakan taksonomi pada asesmen.

Alasan yang kelima adalah pada kerangka pikir taksonomi karya Benjamin Bloom lebih menekankan enam kategorinya (pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi) daripada sub-subkategorinya. Taksonomi Bloom menjabarkan enam kategori

tersebut secara mendetail, namun kurang menjabarkan pada subkategorinya sehingga sebagian orang akan lupa dengan sub-subkategori taksonomi Bloom.

Alasan keenam adalah ketidakseimbangan proporsi subkategori dari taksonomi Bloom. Kategori pengetahuan dan komprehensi memiliki banyak subkategori namun empat kategori lainnya hanya memiliki sedikit subkategori.

Alasan ketujuh adalah taksonomi Bloom versi aslinya lebih ditujukan untuk dosen-dosen, padahal dalam dunia pendidikan tidak hanya dosen yang berperan untuk merencanakan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah revisi taksonomi yang dapat lebih luas menjangkau seluruh pelaku dalam dunia pendidikan.

Revisi Taksonomi ini sudah menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi Menurut Anderson dan Krathwohl (2010) Revisi Taksonomi ini masih ada aspek-aspek yang akan menjadikan kerangka berpikir ini lebih bermanfaat belum dimasukkan. Sebagian aspek tersebut yang perlu dikaji oleh generasi mendatang adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan dan analisis yang lebih matang; (2) Hubungan antara tujuan dan pembelajaran; (3) Format Tes pilihan ganda yang tak kunjung maju; (4) Teori belajar dan kognisi; (5) Hubungan antara ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

Perencanaan dan Analisis yang lebih Matang

Revisi Taksonomi membantu guru mempelajari proses analisis, ketika mata pelajaran diajarkan ulang dalam kelas-kelas yang sangat besar. Kategori-kategori dalam dalam kerangka pikir ini mendorong guru untuk meluaskan rentang pengetahuan dan proses kognitif dalam mata pelajaran mereka, yang tentu akan menjadi lebih berkualitas. Kerangka – kerangka pikir lain boleh jadi memberi manfaat yang lebih baik untuk kasus-kasus yang lebih sulit dan membutuhkan perencanaan dan analisis yang lebih matang.

Hubungan antara Tujuan dan Pembelajaran

Hubungan antara tujuan dan pembelajaran perlu dikaji secara lebih mendalam. Revisi taksonomi memang telah menunjukkan contoh ciri-ciri aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan tujuannya, tetapi spesifikasi tujuan belajar tidak otomatis memunculkan metode pembelajarannya. Para peneliti harus menemukan metode-metode pengajaran, strategi-strategi pembelajaran, atau kreasi-kreasi guru untuk menciptakan proses belajar (pembelajaran) dalam lingkungan-lingkungan tertentu.

Kerangka pikir yang bermanfaat bagi guru ialah kerangka pikir yang memudahkan mereka menerjemahkan tujuan-tujuan yang abstrak jadi strategi-strategi pengajaran dan kemudian jadi aktivitas-aktivitas pembelajaran konkret yang membantu siswa mencapai tujuan-tujuan tersebut. Mungkinkah membuat kerangka pikir baru yang lebih memudahkan tugas guru tersebut dibandingkan dengan kerangka-kerangka pikir yang sudah ada? Ini merupakan pertanyaan empiris yang tidak mudah dijawab.

Format Tes Pilihan Ganda yang Tak Kunjung Maju

Ciri penting dari Handbook adalah penggunaan format tes pilihan ganda secara ekstensif untuk setiap kategori taksonomi. Bab 5 Handbook memang memaparkan format-format asesmen, tetapi contoh-contohnya lebih menjelaskan dan mengilustrasikan jenis-jenis proses kognitif yang diharapkan dalam sebuah kategori proses ketimbang menunjukkan beragam cara belajar siswa dalam sebuah kategori.

Teknologi pengetesan telah berkembang pesat sejak penerbitan Handbook, tetapi tes uraian kurang berkembang. Dalam kata-kata Sternberg (1997), “ Ada sebuah industri… yang terkecualikan dari arus deras kemajuan teknologi….” Dia melanjutkan dengan nada ironis, “contoh inovasi… (seperti diumumkan belum lama ini oleh sebuah perusahaan pengetesan) yang berupa butir-butir tes kemampuan matematika, bukan butir tes pilihan ganda melainkan tes uraian (pengisian titik-titik yang kosong)’ (hlm. 1137). Empat puluh empat tahun setelah penerbitan Handbook, hanya mencatat sedikit kemajuan dalam tes uraian (Anderson dan Krathwohl, 2010).

Teori Belajar dan Kognisi

Idealnya, dimensi-dimensi dalam kerangka pikir revisi taksonomi dan urutan kategori-kategorinya didasarkan pada satu teori belajar yang diterima luas dan fungsional. Temuan-temuan baru dalam teori-teori belajar memberi kontribusi bagi revisi taksonomi. Meskipun muncul banyak temuan sejak penerbitan Handbook, belum ada sebuah teori psikologis yang bisa menjadi dasar untuk seluruh proses belajar.

Hubungan antara Ranah Kognitif, afektif dan Psikomotor

Para penulis Handbook membagi tujuan pendidikan menjadi tiga ranah: kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembagian ini dikritik karena memisahkan aspek-aspek pada sebuah tujuan- dan hampir setiap tujuan kognitif mengandung komponen afektif. Misalnya, guru bahasa Indonesia ingin siswanya tidak hanya belajar mengkritisi karya sastra yang bagus, tetapi juga belajar menghargainya, mengapresiasinya, dan membuat karya sastra yang bagus pula. Menjadikan aspek-aspek afektif sebagai bagian dari pembelajaran dimungkinkan jika taksonomi pendidikan mengintegrasikan ketiga ranah ini

Karena hanya merevisi ranah kognitif, revisi taksonomi ini mengesampingkan pemisahan aspek-aspek ketiga ranah itu, tetapi kategori Pengetahuan Metakognitif dapat menjembatani integrasi ranah kognitif dan afektif. Hauenstein (1998), misalnya, membuat taksonomi afektif, taksonomi kognitif, dan juga taksonomi psikomotor. Akan tetapi, tak satupun kerangka pikir yang ada mengintegrasikan ketiga ranah itu secara memadai.

B. Taksonomi SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome)

John Biggs dan Kevin Collis pada tahun 1982 di New York, Amerika Serikat mengembangkan model taksonomi tujuan pembelajaran yang kemudian dikenal dengan taksonomi SOLO (The Structure of the Observed Learning Outcome). Taksonomi ini dikembangkan dengan alasan menyediakan cara yang sederhana dan kuat menggambarkan bagaimana hasil belajar tumbuh dalam kompleksitas dari permukaan ke dalam untuk konseptual pemahaman’ (Biggs dan Collis 1982). Taksonomi SOLO ini terdiri dari lima tahap yang dapat menggambarkan perkembangan kemampuan berpikir kompleks pada siswa dan dapat diterapkan di berbagai bidang.

Berikut adalah tahapan respon berpikir berdasar taksonomi SOLO;

1. Tahap Pre-Structural.

Pada tahap ini siswa hanya memiliki sangat sedikit sekali informasi yang bahkan tidak saling berhubungan, sehingga tidak membentuk sebuah kesatuan konsep sama sekali dan tidak mempunyai makna apapun.

2. Tahap Uni-Structural.

Pada tahap ini terlihat adanya hubungan yang jelas dan sederhana antara satu konsep dengan konsep lainnya tetapi inti konsep tersebut secara luas belum dipahami. Beberapa kata kerja yang dapat mengindikasi aktivitas pada tahap ini adalah; mengindentifikasikan, mengingat dan melakukan prosedur sederhana.

3. Tahap Multi-Structural.

Pada tahap ini siswa sudah memahami beberapa komponen namun hal ini masih bersifat terpisah satu sama lain sehingga belum membentuk pemahaman secara komprehensif. Beberapa koneksi sederhana sudah terbentuk namun demikian kemampuan meta-kognisi belum tampak pada tahap ini. Adapun beberapa kata kerja yang mendeskripsikan kemampuan siswa pada tahap ini antara lain; membilang atau mencacah, mengurutkan, mengklasifikasikan, menjelaskan, membuat daftar, menggabungkan dan melakukan algoritma.

4. Tahap relational.

Pada tahap ini siswa dapat menghubungkan antara fakta dengan teori serta tindakan dan tujuan. Pada tahap ini siswa dapat menunjukan pemahaman beberapa komponen dari satu kesatuan konsep, memahami peran bagian-bagian bagi keseluruhan serta telah dapat mengaplikasikan sebuah konsep pada keadaan-keadaan yang serupa. Adapun kata kerja yang mengidikasikan kemampuan pada tahap ini antara lain; membandingkan, membedakan, menjelaskan hubungan sebab akibat, menggabungkan, menganalisis, mengaplikasikan, menghubungkan.

5. Tahap Extended Abstract

Pada tahap ini siswa melakukan koneksi tidak hanya sebatas pada konsep-konsep yang sudah diberikan saja melainkan dengan konsep-konsep diluar itu. Dapat membuat generalisasi serta dapat melakukan sebuah perumpamaan-perumpamaan pada situasi-situasi spesifik. Kata-kerja yang merefleksikan kemampuan pada tahap ini antara lain, membuat suatu teori, membuat hipotesis, membuat generalisasi, melakukan refleksi serta membangun suatu konsep.

Perbandingan Taksonomi Bloom dengan Taksonomi SOLO

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dibandingkan antara Taksonomi Bloom dengan Taksonomi SOLO sebagai berikut:

Taksonomi Bloom :

- Mengklasifikasi tujuan pendidikan pada ranah kognitif menjadi enam kategori, yaitu pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), aplikasi (apply), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi (evaluation).

- Taksonomi Bloom digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa berdasar pada proses kognitif siswa dalam memahami suatu masalah. Pencapaian hasil belajar siswa diukur berdasar pada kemampuan siswa menjawab masalah (instrumen evaluasi) yang sesuai proses kognitif yang akan diukur. Seorang siswa dipandang telah mencapai proses kognitif yang diinginkan apabila telah menjawab dengan benar masalah matematika yang sesuai dengan proses kognitif tersebut. Taksonomi Bloom sering digunakan guru untuk menentukan hasil belajar yang diinginkan, menentukan proses pembelajaran yang akan dilakukan, dan menentukan alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

- Taksonomi Bloom berperan dalam menentukan tujuan pembelajaran, kemudian dari tujuan tersebut dapat disusun alat evaluasi (masalah) yang sesuai dengan tujuan tersebut.

Taksonomi SOLO

- Taksonomi SOLO mengelompokkan tingkat kemampuan siswa pada lima level berbeda dan bersifat hirarkis, yaitu level 0: prastruktural (pre-structural), level 1: unistruktural (uni-structural), level 2: multistruktural (multy-structural), level 3: relasional (relational), dan level 4: extended abstract.

- Taksonomi SOLO didesain sebagai suatu alat evaluasi tentang kualitas respons siswa terhadap suatu tugas. Taksonomi yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam merespon (baca: menjawab) suatu masalah dengan cara membandingkan jawaban benar optimal dengan jawaban yang diberikan siswa. Taksonomi SOLO digunakan untuk mengukur kualitas jawaban siswa terhadap suatu masalah berdasar pada kompleksitas pemahaman atau jawaban siswa terhadap masalah yang diberikan.

- Taksonomi SOLO berperan menentukan kualitas respon siswa terhadap masalah tersebut. Artinya taksonomi SOLO dapat digunakan sebagai alat menentukan kualitas jawaban siswa. Berdasarkan kualitas yang diperoleh dari hasil jawaban siswa, selanjutnya dapat ditentukan kualitas ketercapaian proses kognitif yang ingin diukur oleh alat evaluasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan model -model taksonomi tujuan pembelajaran tersebut dilandasi oleh cara pandang berbeda dalam melihat tujuan pendidikan. Biggs dan Collis (1982) mendesain taksonomi SOLO sebagai suatu alat evaluasi tentang kualitas respons siswa terhadap suatu tugas. Taksonomi yang digunakan untuk mengukur kemampaun siswa dalam merespon (baca: menjawab) suatu masalah dengan cara membandingkan jawaban benar optimal dengan jawaban yang diberikan siswa. Taksonomi SOLO digunakan untuk mengukur kualitas jawaban siswa terhadap suatu masalah berdasar pada kompleksitas pemahaman atau jawaban siswa terhadap masalah yang diberikan.

Taksonomi Bloom digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa berdasar pada proses kognitif siswa dalam memahami suatu masalah. Pencapaian hasil belajar siswa diukur berdasar pada kemampuan siswa menjawab masalah (instrumen evaluasi) yang sesuai proses kognitif yang akan diukur. Seorang siswa dipandang telah mencapai proses kognitif yang diinginkan apabila telah menjawab dengan benar masalah matematika yang sesuai dengan proses kognitif tersebut. Taksonomi Bloom sering digunakan guru untuk menentukan hasil belajar yang diinginkan, menentukan proses pembelajaran yang akan dilakukan, dan menentukan alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan (Anderson et. al., 2001).

Taksonomi Bloom berperan dalam menentukan tujuan pembelajaran, kemudian dari tujuan tersebut dapat disusun alat evaluasi (masalah) yang sesuai dengan tujuan tersebut. Sedangkan taksonomi SOLO berperan menentukan kualitas respon siswa terhadap masalah tersebut. Artinya taksonomi SOLO dapat digunakan sebagai alat menentukan kualitas jawaban siswa. Berdasarkan kualitas yang diperoleh dari hasil jawaban siswa, selanjutnya dapat ditentukan kualitas ketercapaian proses kognitif yang ingin diukur oleh alat evaluasi tersebut. Berdasarkan peran yang berbeda ini, kedua model taksonomi seharusnya digunakan bersama-sama sebagai alternatif sistem evaluasi yang saling melengkapi. Selanjutnya dapat dibuat sistem taksonomi baru dua dimensi. Dimensi pertama adalah ”masalah matematika” yang didesain berdasar taksonomi Bloom, sedangkan dimensi kedua adalah ”kualitas respon terhadap masalah” berdasar pada taksonomi SOLO.

Penerapan taksonomi SOLO untuk mengetahui kualitas respon siswa dan analisa kesalahan sangatlah tepat, sebab taksonomi SOLO mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut:

- Taksonomi SOLO merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk menentukan level respon siswa terhadap suatu pertanyaan matematika.

- Taksonomi SOLO merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk pengkategorian kesalahan dalam menyelesaikan soal atau pertanyaan Matematika.

- Taksonomi SOLO merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk

- menyusun dan menentukan tingkat kesulitan atau kompleksitas suatu soal atau pertanyaan matematika.

Selain kelebihan tersebut, Watson juga berpendapat bahwa taksonomi SOLO dan peta respon sangat cocok digunakan dalam kontek yang terjadi dalam pengajaran termasuk bagaimana pertanyaan atau soal disusun. Menurut Collis, kegunaan taksonomi SOLO untuk menyusun butir soal dan untuk interpretasi respon siswa sangat nyata. Dalam tulisan lain Collis berpendapat bahwa pendekatan model respon dari taksonomi SOLO sangat berguna bagi pendidik dan peneliti untuk mendiskripsikan level penalaran siswa yang berkaitan dengan tugas-tugas. Menurut Biggs (1982), taksonomi SOLO dapat digunakan tidak hanya dalam penilaian, namun dalam merancang kurikulum dalam hal hasil pembelajaran dimaksudkan, yang membantu dalam melaksanakan keselarasan konstruktif.

C. Taksonomi Fink

Berbeda dengan taxonomy bloom dan SOLO, L. Dee Fink berasal dari Oklahoma, Amerika Serikat pada tahun 2003 menyajikan sebuah taxonomy yang tidak hirarkis. Fink mengembangkan Taksonomi ini dengan alasan untuk mengembangkan bahasa dan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi beberapa cara di mana pembelajaran bisa menjadi signifikan, sehingga guru dapat memutuskan mana dari berbagai macam signifikan belajar yang mendukung dan mempromosikan di pembelajaran tertentu atau pengalaman belajar.

Dalam tambahannya,Taksonomi Fink meliputi bagian-bagian lintas domain dan luas kecuali pada domain Psikomotor. Ini mirip dengan taxonomy Anderson yang menekankan pada metakognitif (belajar untuk belajar) dan juga termasuk aspek-aspek yang lebih efektif seperti dimensi kemanusiaan dan cinta kasih: mengidenfikasi/perubahan perasaan seseorang.

Dalam Taksonomi Fink terdapat 6 dimensi, yaitu :

- Dimensi Pengetahuan Dasar: yang meliputi memahami dan mengingat. Kata kerjanya adalah daftar, nama dan penjelasan;

- Dimensi Penerapan: Berpikir kritis, kreatif dan praktis; memecahkan masalah. Kata kerjanya adalah menganalisis, menginterpretasikan dan menerapkan;

- Dimensi Penyatuan: menghubungkan antar ide, gagasan, subyek dan orang. Kata kerjanya adalah menjelaskan, menyatukan;

- Dimensi Kemanusiaan: belajar tentang dan perubahan diri seseorang, memahami dan berinteraksi dengan yang lainnya, Kata kerjanya adalah merefleksi dan menilai;

- Dimensi Kasih sayang: mengidentifikasi/perubahan perasaan, kepentingan dan nilai-nilai seseorang. Kata kerjanya adalah: refleksi dan interpretasi;

- Dimensi Belajar untuk belajar: belajar bagaimana menjawab dan bertanya, menjadi pebelajar yang memiliki self-directed. Kata kerjanya adalah mengkritisi dan menganalisis.

D. Taksonomi Marzano

Robert J. Marzano (2000), seorang peneliti pendidikan terkemuka berasal dari Colorado, Amerika Serikat telah mengusulkan apa yang disebutnya “Sebuah Taksonomi Baru dari Tujuan Pendidikan”.

Dikembangkan untuk menjawab keterbatasan dari taksonomi Bloom yang telah digunakan secara luas serta situasi terkini, model kecakapan berpikir yang dikembangkan Marzano memadukan berbagai faktor yang berjangkauan luas, yang mempengaruhi bagaimana siswa berpikir, dan menghadirkan teori yang berbasis riset untuk membantu para guru memperbaiki kecakapan berpikir para siswanya.

Robert Marzano (2001) menstruktur dan mengkonsep kembali hirarki Bloom menjadi 6 kategori yang berbeda. Taksonomi Bloom dikembangkan sebagai hirarki dari dasar pemikiran atau dasar proses akademik, sedangkan Marzano menggabungkan dasar-dasar itu dari tingkat berfikir pada proses kognitif dan proses metakognitif, sebagaimana konsep-konsep tadi berhubungan dengan manfaatnya, motivasinya, serta emosi sebagai pendukung. Berikut enam level yang dikemukakan oleh Robert Marzano.

| Sistem | Level | Deskripsi |

| Kognitif | 1. Retrieval | Proses dari prosedur pengetahuan, mengingat kembali atau melakukan, tanpa pemahaman. |

| 2. Comprehension | Proses dari urutan atau struktur pengetahuan, sintesis/lamgkah-langkah dan gambarannya secara mendasar untuk pemahaman dasar atau pemahaman awal. | |

| 3. Analisis | Proses mengakses dan menguji pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan, hubungan pangkat atas dan pangkat bawah, mendiagnosa kesalahan, atau logika yang konsekuen, atau prinsip yang dapat diduga. | |

| 4. Utilization | Proses dalam penggunaan pengetahuan darimana masalah bisa disikapi atau dipecahkan, investigasi dapat direncanakan, keputusan dan aplikasi dapat diperoleh. | |

| Metakognitif | 5. Metakognisi | Proses untuk memonitor apa dan bagaimana pengetahuan yang baik bisa dimengerti, pengujian yang secara sadar terhadap proses-proses kognitif untuk melihat apakah proses-proses tersebut mempengaruhi tujuan-tujuan yang akan dicapai. |

| Self-system | 6. Self | Proses mengidentifikasi respon/ rangsangan emosi, melatih persepsi, motivasi, dan manfaatnya pada kepercayaan terhadap pengetahuan awal. |

Secara nyata, taksonomi ini bergerak (a) dari cara yang sederhana ke proses yang lebih komplit baik informasi atau prosedur-prosedurnya, (b) dari kesadaran yang kurang ke kesadaran yang lebih tentang pengontrolan yang lebih terhadap proses pengetahuan dan bagaimana menyusun atau menggunakannya, dan (c) dari kurangnya keterlibatan personal atau komitmen terhadap kepercayaan yang besar secara terpusat dan refleksi dari identitas seseorang.

Enam tingkatan/level tersebut juga berinteraksi dengan apa yang disebut Marzano “tiga pengetahuan awal”, yaitu:

- Informasi, mencakup: kosakata, isi secara lengkap atau prinsip.

- Prosedur mental, mencakup: recalling, mengklasifikasikan secara umum, memonitor metakognitif, dan sebagainya.

- Presedur psikomotor, mencakup: keahlian dan kecakapan/penampilan.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Lorin W et al. Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen Revisi Taksonomi. 2010. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Anggraini, Erda, 2013, Taksonomi Marzano, Sumber : http://renee.web.id/taksonomi-marzano.html diunduh pada tanggal 26 Juli 2013

Aslan, Christian. 2012, Contoh dalam Taksonomi, Sumber: http://biology- knowledges.blogspot.com/2012/04/contoh-dalam-taksonomi.html diunduh pada tanggal 27 Juli 2013

Biggs, John.1982. Solo Taxonomy. Sumber: http://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/ diunduh pada tanggal 30 Juli 2013

___________.1995. Assesing for learning: Some dimensions underlying new approaches to

educational assesment . The alberta Journal of Educational Research 41 (1). Sumber: http://www.tedi.uq.edu.au/downloads/Biggs_SOLO.pdf diunduh pada tanggal 27 Juli 2013.

Fink, L Dee, 2003, What is Significant Learning? , Sumber: http://www.wcu.edu/WebFiles/PDFs/facultycenter_SignificantLearning.pdf diunduh pada tanggal 30 Juli 2013

Gunawan, Imam. 2012, Taksonomi Bloom–Revisi Ranah Kognitif : Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian, Sumber: http://www.ikippgrimadiun.ac.id/ejournal/sites/default/files/2_Imamgun%20&%20Anggarini_Taksonomi%20Bloom%20%E2%80%93%20Revisi%20Ranah%20Kognitif%20Kerangka%20Landasan%20untuk%20Pembelajaran,%20Pengajaran,%20&%20Penilaian.pdf diunduh pada tanggal 29 Juli 2013

Hamalik, Oemar, 2009, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, Bandung: PT Remaja Rosdakarya cetakan ketiga, hal 138-139.

Hamsa, Ali, 2012, Revisi Taksonomi Bloom. Sumber : http://alief-hamsa.blogspot.com/2012/11/revisi-taksonomi-bloom.html diunduh pada tanggal 23 Juli 2013

Hasanah, 2009, Taksonomi Solo, Sumber: http://hasanahworld.wordpress.com/tag/taksonomi-solo/ diunduh pada tanggal 26 Juli 2013

Iobsevation, 2013, Dr. Robert J. Marzano Biography, Sumber: http://www.iobservation.com/Marzano-Suite/Biography/ diunduh pada tanggal 27 Juli 2013

Knowing, 2012, Revisi Taksonomi Bloom, Sumber: http://share-pangaweruh.blogspot.com/2012/07/revisi-taksonomi-bloom.html diunduh pada tanggal 29 Juli 2013

Ktkyasa, 2012, Taxonomy dalam Pembelajaran, Sumber: http://ktkyasa.blogspot.com/2012_07_01_archive.html diunduh pada tanggal 26 Juli 2013

Optimus Education, 2013, Helping Student Progress Using SOLO Taxonomy. Sumber :http://www.optimus-education.com/helping-students-progress-using-solo-taxonomy diunduh pada tanggal 30 Juli 2013

Prasmala, Erfitra Rezqi. 2011, Perbandingan Taksonomi Bloom, Bloom Revisi, SOLO, Sumber : http://oursketsa.blogspot.com/2011/02/perbandingan-taksonomi-bloom-bloom.html diunduh pada tanggal 26 Juli 2013

Rahmi, Ulfia. 2011, Taksonomi Tujuan Pembelajaran, Sumber: http://tepenr06.wordpress.com/2011/09/13/taksonomi-tujuan-pembelajaran/ diunduh pada tanggal 21 Juli 2013

Rokhim, 2013, Taksonomi Pembelajaran, Sumber:http://www.rokhim.net/2013/04/taksonomi-pembelajaran.html diunduh pada tanggal 21 Juli 2013

Shvoong, 2012, Kelebihan Taksonomi Solo, Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2256043-kelebihan-taksonomi-solo/#ixzz2aJZQgAfk diunduh pada tanggal 27 Juli 2013

Suparman, Atwi, 2001, Desain Instruksional, Jakarta:PAU-PPAI, Universitas Terbuka, hal.78-92.

Tohari, Khamim. 2006, Mengukur Kualitas Pembelajaran Matematika Dengan Gabungan Taksonomi Bloom dan SOLO, Sumber: http://bdksurabaya.kemenag.go.id/file/dokumen/SOLO.pdf diunduh pada tanggal 22 Juli 2013

Uno, Hamzah, 2008, Perencanaan Pembelajaran, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Vaniercollege, 2013, Teaching Tip : Learning with Marzano. Sumber: http://www.vaniercollege.qc.ca/pdo/2013/04/teaching-tip-learning-with-marzano/ diunduh pada tanggal 30 Juli 2013

Widodo, Ari. 2005. Taksonomi Tujuan Pembelajaran. Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA. Universitas Pendidikan Indonesia.

Wikipedia, 2013, Kategori:Taksonomi, Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi diunduh pada tanggal 21 Juli 2013