Bentuk dan Cara Mempraktikan Ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

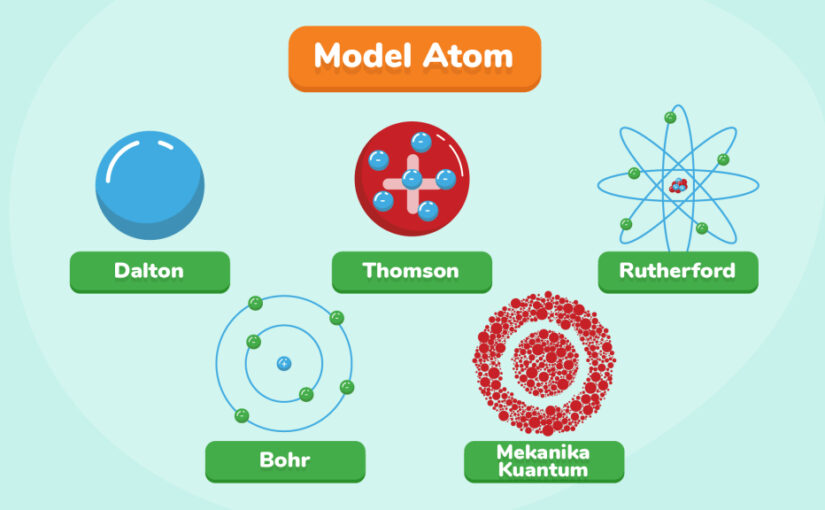

Yantra adalah alat atau symbol-simbol keagamaan yang diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Tantra adalah kekutan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetepkan dalam kitab suci. Mantra adalah doa-doa yang harus diucapakan oleh umat hindu kebanyakan, pinandita, pandita, sesuai dengan berbasiskan ketulus-ikhlasan sehingga membangun suatu aktifitas yang disebut yajna. Tantra, yantra, dan mantra memiliki bentuk yang berbeda-bedan serta cara mempraktikan yang berbeda pula. Hal itu akan kita bahas sekarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas kami selaku penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yaitu :

- Bentu-bentuk tantra, yantra, adan mantra?

- Bagaimana cara mempraktikan tantra, yantra, dan mantra?

Bab II. Pembahasan

Bentuk-bentuk Tantra, Yantra, dan Mantra yang dipergunakan dalam Praktik Kehidupan Sesuai Ajaran Agama Hindu.

Perenungan.

“Tràtàram indram avitàram handraýhavehave suhavaý úuram indram, hvayāmi úakram puruhūtam indraý svasti no maghavā dhātvindrah.

Terjemahan:

Tuhan sebagai penolong, Tuhan sebagai penyelamat, Tuhan yang maha kuasa, yang dipuja dengan gembira dalam setiap pemujaan, Tuhan, maha kuasa, selalu dipuja, kami memohon, semoga Tuhan, yang maha pemurah, melimpahkan rahmat kepada kami (RV.VI.47.11).

A. Tantra

Tantra adalah konsep pemujaan Ida Sanghyang Widhi Wasa di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaan-Nya, sehingga ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktian. Tantra adalah suatu kombinasi yang unik antara mantra, upacara dan pemujaan secara total. Ia adalah agama dan juga philosopy, yang berkembang baik dalam Hinduisme maupun Budhisme. Tantra adalah cabang dari Agama Hindu. Kebanyakan kitab-kitab Tantra masih dirahasiakan dari arti sebenarnya dan yang sudah diketahui masih merupakan teka-teki. Ada baiknya diantara kita mulai belajar mendiskusikan ajaran tantra berlandaskan makna ajaran tersebut yang sesungguhnya, dengan demikian kita akan dapat mengetahui dan melaksanakan dengan bentuknya yang baik dan benar.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa yantra dan mantra adalah bentukbentuk ajaran tantra yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat pengikutnya guna memuja kebesaran Tuhan sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur semua yang ada ini. Namun demikian pelaksanaannya masih perlu disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan pelaksananya, sehingga mereka dapat terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan bersama.

B. Yantra

Di dalam pemujaan yantra adalah sarana tempat memusatkan pikiran. Yantra adalah sebuah bentuk geometrik. Bentuk yantra yang paling sederhana adalah sebuah titik (Bindu) atau segi tiga terbalik. Disamping ada bentuk yantra yang sederhana, ada juga bentuknya yang sangat rumit (simetris dan non-simetris) yang semuanya itu dapat disebut Yantra. Semua bentuk-bentuk ini didasarkan atas bentuk-bentuk matematika dan metode-metode tertentu.

Yantra tersebut dipergunakan untuk melambangkan para Deva seperti Siwa, Wishnu, Ganesha, dan yang lainnya termasuk Sakti. Keadaan mantra dan yantra adalah saling terkait. Pikiran dinyatakan dalam bentuk halus sebagai satu mantra dan pikiran yang sama dinyatakan dalam bentuk gambar sebagai sebuah Yantra. Dinyatakan terdapat lebih dari sembilan ratus Yantra. Salah satu dari Yantra yang terpenting adalah Sri Yantra, atau Navayoni Chakra, melambangkan Siwa dan Sakti. Yantra itu dapat dicermati dari berbagai praktik aliran atau

pengikut Sakti.

Adapun bentuk-bentuk yantra yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah;

1. Banten

Banten adalah salah satu bentuk Yantra, sebagaimana dinyatakan dalam Lontar Yadnya Parakerti. Banten itu memiliki arti yang demikian dalam dan universal. Banten dalam upacara agama Hindu adalah wujudnya sangat lokal, namun di dalamnya terkandung nilai-nilai yang universal. Banten itu adalah bahasa untuk menjelaskan ajaran Agama Hindu dalam bentuk simbol. Banten menurut Lontar Yadnya Prakerti menyatakan sebagai simbol ekspresi diri

manusia. Misalnya; banten caru sebagai lambang penetralisir kekuaan negatif, banten peras sebagai lambang permohonan untuk hidup sukses dengan menguatkan Tri Guna ‘Peras Ngarania Prasidha Tri Guna Sakti’ artinya hidup sukses itu dengan memproporsikan dan memposisikan dengan tepat dinamika Tri Guna (Sattwam Rajas Tamas) sampai mencapai Sakti.

2. Susastra

Dalam tradisi Hindu, yantra umumnya digunakan untuk melakukan upakara puja dengan mengikut-sertakan bija mantra sesuai yantra tersebut. Banyaknya jenis puja dan setiap puja menggunakan yantra maka penggunaan mantra juga menjadi berbeda. Adapun bentuk-bentuk yantra dalam kesusteraan Hindu antara lain:

- Bhu Pristha yantra; adalah yantra yang biasanya dibuat secara timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu. Bhu Pristha yantra biasanya hanya ditulis pada selembar kertas atau kain.

- Meru Pristha yantra; adalah yantra yang berbentuk seperti gunung atau piramid dimana di bagian dasar penampangnya dibuat lebar atau besar semakin keatas semakin mengecil misalnya bentuk meru pada bangunan pelinggih yang ada di Bali.

- Meru parastar yantra; adalah bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra tersebut atau dipotong bagian tertentu.

- Ruram Pristha yantra; adalah yantra dimana bagian dasarnya membentuk mandala segi empat dan diatasnya dibentuk sebuah bentuk tertelungkup atau seperti pundak kura-kura.

- Patala yantra: adalah yantra yang di bagian atas bentuknya lebih besaran dari pada bentuk bagian bawahnya yang ‘kecil’. Bentuk ini kebalikan dari meru Pristha yantra

Setiap Yantra baik dari segi bentuk maupun goresan yang tertera pada Yantra tersebut akan mempunyai arti yang berbeda serta tujuan yang berbeda pula. Karena yantra mempunyai tujuan dan manfaat yang berbeda. Bentuk-bentuk yantra dikembangkan dan diberi sentuhan artistik modern sehingga yantra tidak lagi kelihatan seperti barang seni atau sebuah perhiasan belaka, tetapi

disesuaikan dengan makna dan ciri yantra serta kebutuhan si pemakainya. Sesuai perkembangan jaman sekarang banyak sekali yantra dibentuk kecil, misalanya dalam bentuk kalung, gelang dan cincin. memang sebaiknya yantra tersebut diusahakan selalu dekat dengan si pemakainya, dengan kedekatan itu maka energi yang ada dalam yantra dan energi pemakai menjadi saling menyesuaikan. Yantra dapat diibaratkan sebagai polaritas energi positif yang

secara terus menerus mempengaruhi si pemakainya sehingga dalam waktu singkat fungsi yantra yang dikenakan dapat dirasakan manfaatnya atau hasilnya. Siwa lingga adalah bagian dari Tantrisme. Dewasa ini hampir di semua tempat suci (Pura) seseorang dapat melihat Siwalingga yang diwujudkan dengan lingga – yoni. Menurut Siwa Purana, itu melambangkan ruang di mana alam semesta menciptakan dan melenyapkan dirinya berulang-kali. Sedangkan menurut Tantra mewujudkannya dengan phalus dan yoni sebagai perlambang dari sifat laki-laki dan wanita. Ia juga melambangkan prinsip-prinsip kreatif dari kehidupan. Siwalingga bisa bersifat Chala (bergerak) atau Achala (tidak bergerak). Chala Lingga dapat ditempatkan di Pura atau rumah atau dapat dibuat secara sementara dari tanah liat atau adonan atau nasi. Achala Linga biasanya ditempatkan di Pura, terbuat dari batu. Bagian terbawah dari Siwalingga disebut Brahmabhaga yang melambangkan Brahma, bagian tengah yang berbentuk segi delapan disebut Wishnubhaga yang melambangkan Wishnu, dan bagian menonjol yang berbentuk silinder disebut Rudrabhaga, serta pemujaan kepadanya disebut Pujabhaga.

Mandala artinya “lingkaran.” Ia sesungguhnya bentuk yantra yang paling rumit. Ia berwujud dalam segala bentuk dan sifatnya sangat artisitik. Dalam agama Hindu, mandala digunakan sebagai alat bantu meditasi. Keindahan dari tempat-tempat suci (Pura) Hindu terletak dalam jumlah mandala yang dipahat di batu-batu di dinding Pura. Sebuah mandala terdiri dari satu pusat titik, garis-garis dan lingkaran-lingkaran yang diletakkan secara geometrik di sekeliling lingkaran. Pusatnya biasanya adalah sebuah titik (Bindu). Kita juga dapat melihat mandala di Wihara Buddha. Dibalik setiap mandala terdapat sejumlah besar pikiran-pikiran. Kadang-kadang melihat sebuah mandala sepertinya kita melihat melalui sebuah kaleidoskop.

Sri Chakra adalah satu dari yantra yang paling kuat dalam ajaran agama Hindu, yang biasanya digunakan oleh penganut sakti Devi ibu, dalam pemujaan-Nya. Sri Chakra adalah simbol dari Lalitha aspek dari Ibu Suci. Ia terdiri dari sebuah titik (Bindu) pada pusatnya, yang dikelilingi oleh sembilan Trikona, lima dari padanya dengan puncak menghadap ke bawah dan empat yang lain menghadap ke atas. Interseksi atau persinggungan dari sembilan segi tiga ini menghasilkan empat puluh tiga segi tiga secara total. Ini dikelilingi oleh lingkaran konsentris dari delapan daun bunga teratai dan juga oleh tiga lingkaran konsentris. Akhirnya pada sisi paling luar, ada sebuah segi empat (Chaturasra) yang dibuat dari tiga garis, garis yang satu ada di dalam garis yang lain, membuka ditengah-tengahnya masing-masing sisi sebagai empat gerbang. Mandala dalam konsep Agama Hindu adalah gambaran dari alam semesta. Secara harafiah mandala berarti “lingkaran.” Mandala ini terkait dengan kosmologi India kuno yang berpusatkan Gunung Mahameru, sebuah gunung yang diyakini sebagai pusat alam semesta. Di dalam Tantrayana mandala juga menggambarkan alam kediaman para makhluk suci, yang sangat penting bagi ritual atau sadhana Tantra. Saat berlangsungnya sadhana, sadhaka akan menyusun ulang mandala ini baik secara nyata ataupun visualisasi. Sesungguhnya semua orang diantara kita setiap hari telah menyusun mandalanya masing-masing. Mandala adalah melambangkan cakupan karya dan medan pemikiran seseorang. Menurut ajaran Vajrayana, mandala hendaknya disusun secara cermat. Ini menandakan bahwa dalam berkarya seseorang hendaknya cermat dan melakukan yang sebaik-baiknya.

C. Doa (Mantra)

Maharsi Manu yang disebut sebagai peletak dasar hukum yang digambarkan sebagai orang yang pertama memperoleh mantra. Beliau mengajarkan mantra itu kepada umat manusia dengan menjelaskan hubungan antara mantra dengan objeknya. Demikianlah mantra merupakan bahasa ciptaan yang pertama. Mantra-mantra digambarkan dalam bentuk yang sangat halus dari sesuatu, bersifat abadi, berbentuk formula yang tidak dapat dihancurkan yang merupakan asal dari semua bentuk yang tidak abadi. Bahasa yang pertama diajarkan oleh Manu adalah bahasa awal dari segalanya, bersifat abadi, penuh makna. Bahasa Sansekerta diyakini sebagai bahasa yang langsung barasal dari bahasa yang pertama, sedang bahasa-bahasa lainnya dianggap perkembangan dari bahasa Sansekerta (Majumdar, 1916, p.603). Sebagai asal dari bahasa yang benar, merupakan ucapan suci yang digunakan dalam pemujaan disebut mantra. Kata mantra berarti “bentuk pikiran”. Seseorang yang mampu memahami makna yang terkandung di dalam mantra dapat merealisasikan apa yang digambarkan di dalam mantra itu (Danielou, 1964, 334).

Bentuk abstrak yang dimanifestasikan itu berasal dan diidentikkan dengan para deva (devata). Mantra merupakan sifat alami dari deva-deva dan tidak dapat dipisahkan (keduanya) itu. Kekuasaan para Deva merupakan satu kesatuan dengan nama-Nya. Aksara suci dan mantra, yang menjadi kendaraan gaib para deva dapat menghubungkan penyembah dengan devata yang dipuja. Dengan mantra yang memadai mahluk-mahluk halus dapat dimohon kehadirannya. Mantra, oleh karenanya merupakan kunci yang penting dalam aktivitas ritual dari semua agama dan juga digunakan dalam aktivitas bentuk-bentuk kekuatan

gaib. Pustaka Yamala Tantra menjelaskan sebagai berikut; “sesungguhnya, tubuh devata muncul dari mantra atau bijamantra”. Masing-masing devata digambarkan dengan sebuah mantra yang jelas, dan melalui bunyi-bunyi yang misterius. Arca dapat disucikan dengan mantra dan arca tersebut menjadi ‘hidup’. Demikianlah kekuatan sebuah mantra yang menghadirkan devata dan masuk ke dalam arca, sebagai jembatan penghubung dunia yang berbeda, dimana, mantra-mantra sebagai instrumen, sehingga dapat dicapai sesuatu di luar kemampuan logika manusia. “Sebuah mantra; dinamakan demikian karena membimbing pikiran (manana) dan hal itu merupakan pengetahuan tentang alam semesta dan perlindungan

(trana) dari perpindahan jiwa, dapat dicapai” (Pingala Tantra) “Disebut sebagai sebuah mantra karena pikiran terlindungi” (Mantra Maharnava, dikutip oleh Devaraja Vidya Vacaspati) Persepsi yang pertama tentang sebuah mantra selalu ditandai sebagai hubungan

langsung antara umat manusia dengan deva. Mantra, diperoleh pertama kali oleh seorang rsi. “karenanya seorang rsi adalah yang pertama merapalkan mantra” (Sarvanukramani). Selanjutnya, mantra ditegaskan dengan karakter matrik (irama) dihubungkan dengan karakter garis-garis lurus berkaitan denga yantra; kenyataannya ini merujuk kepada sesuatu yang dimiliki oleh mantra. Mantra menggambarkan devata tertentu yang dipuja dan dipuji; “mantra itu membicarakan devata” (Sarvanukramani). Selanjutnya pula, seseorang melakukan tindakan dan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan mantra itu. Unsur-unsur bunyi digunakan dalam semua bahasa untuk membentuk “ucapan suku kata” atau varna-varna yang dibatasi oleh kemampuan alat-alat wicara manusia kecerdasan membedakannya melalui pendengaran. Unsur-unsur ini adalah umum dalam setiap bahasa, walaupun umumnya bahasa-bahasa itu adalah sebuah bagian dari padanya. Unsur-unsur bunyi dari bahasa sifatnya sungguh-sungguh permanen, bebas dari evolusi atau perkembangan bahasa, dan dapat diucapkan sebagai sesuatu yang tidak terbatas dan abadi. Kitabkitab Tantra melengkapi hal itu sebagai eksistensi yang bebas dan digambarkan sebagai yang hidup, kekuatan kesadaran bunyi, disamakan dengan deva-deva. Kekuatan dasar dari bunyi (mantra) berhubugan dengan semua lingkungan dari manifestasinya. Setiap bentuk dijangkau oleh pikiran dan indria yang seimbang dengan pola-pola bunyi, sebagai sebuah nama yang alami. Dasar mantra satu suku kata disebuat sebagai bijamantra atau vijamantra (benih atau bentuk dasar dari pikiran) Danielou, 1964: 335. Mantra disusun dengan menggunakan aksara-aksara tertentu, diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk bunyi, sedang huruf-huruf itu sebagai perlambang-perlambang dari bunyi tersebut. Untuk menghasilkan pengaruh yang dikehendaki, mantra harus disuarakan dengan cara yang tepat, sesuai dengan “svara” atau ritme, dan varna atau bunyi. Mantra mempunyai getaran atau suara tersendiri, karena itu apabila diterjemahkan ke alam bahasa lain, mantra itu tidak memiliki warna yang sama, sehingga terjemahannya itu hanya sekedar kalimat (Avalon, 1997: 85). Mantra itu mungkin jelas dan mungkin pula tidak jelas artinya. Vijra (vijaksara) mantra seperti misalnya Aim, Klim, Hrim, tidak mempunyai arti dalam bahasa sehari-hari. Tetapi mereka yang sudah menerima inisiasi mantra mengetahui bahwa artinya itu terkandung dalam perwujudnnya itu sendiri (svarupa) yang adalah perwujudan devata yang sedemikian itulah mantra-Nya, dan bahwa vija mantra itu adalah dhvani yang menjadikan semua aksara memiliki bunyi dan selalu hadir di dalam apa yang diucapkan dan yang didengar, karena itu setiap mantra merupakan perwujudan (rupa) dari Brahman. Dari manana atau berpikir didapatkan pengertian terhadap kesejatian yang bersifat Esa, bahwa substansi Brahman dan Brahmanda itu satu dari man yang sama, dan mantra datang dari suku pertama manana, sedangkan tra berawal dari trana, atau pembebasan dari ikatan samsara atau dunia fenomena ini. Dari kombinasi man dan tra itulah disebut mantra yang dapat memanggil datang (matrana) catur varga atau empat tujuan dari mahluk-mahluk luhur. Mantra adalah daya kekuatan yang mendorong, ucapan berkekuatan (yang buah dari padanya disebut mantra-siddhi) dan karena itu sangat efektif untuk menghasilkan catur varga, persepsi kesejatian tunggal, dan mukti. Karena itu dikatakan bahwa siddhi merupakan hasil yang pasti dari Japa. Dengan mantra devata itu dicapai (Sadhya). Dengan siddhi yang terkandung di dalam mantra itu terbukalah visi tri bhuvana. Tujuan dari suatu puja (pemujaan), patha (pembacaan), stava (himne), homa (pengorbanan), dhyana (kontemplasi) dan dharana (konsentrasi) serta Samadhi adalah sama. Namun yang terakhir yaitu diksa mantra, sadhana sakti bekerja bersama-sama dengan mantra. Sakti yang memiliki daya revelasi dan api dengan demikian lalu memiliki kekuatan yang luar biasa. Mantra khusus yang diterima ketika diinisiasi (diksa) adalah vija mantra, yang ditabur di dalam tanah nurani seorang sadhaka. Terkait dengan ajaran tantra seperti sandhya, nyasa, puja dan sebagainya merupakan pohon

dari cabang-cabang, daun-daunnya ialah stuti, vandana bunganya, sedangkan kavaca terdiri atas mantra adalah buahnya (Avalon, 1997: 86). Nitya Tantra menyebutkan berbagai nama terhadap mantra menurut jumlah suku katanya. Mantra yang terdiri dari satu suku kata disebut Pinda, tiga suku kata disebut Kartari. Mantra yang terdiri dari empat sampai sembilan suku kata disebut Vija mantra. Sepuluh sampai dua puluh disebut mantra, dan mantra yang terdiri lebih dari 20 suku kata disebut Mala. Tetapi biasanya istilah Vija diberikan kepada mantra yang bersuku kata tunggal. Mantra-mantra Tantrika disebut Vija mantra, disebut demikian karena mantra-mantra itu merupakan inti dari sidhhi, dan mantra-mantra Tantrika itu adalah saripatinya mantra. Mantra-mantra Tantrika pada umumnya pendek, tidak dapat dikupas lagi secara etimologi, seperti misalnya Hrim, Srm, Krim, Hum, Am, Phat dan sebagainya. Setiap devata memiliki vija. Mantra primer satu devata disebut mula mantra. Kata mula berarti jasad sangat halus dari devata yang disebut Kamakala. Mengucapkan mantra dengan tidak mengetahui artinya atau mengucapkan tanpa metode tidak lebih dari sekedar gerakan-gerakan bibir. Matra itu tidur. Beberapa proses harus dilakukan sebelum mantra itu diucapkan secara benar, dan proses-proses itu kembali menggunakan mantra-mantra, seperti usaha penyucian mulut ‘mukhasodhana’, penyucian lidah ‘jihvasodhana’, dan penyucian terhadap mantra-mantra itu sendiri ‘asaucabhanga’, kulluka,

nirvana, setu, nidrabhanga ‘menbangunkan mantra’, mantra chaitanya atau memberi daya hidup kepada mantra dan mantrarthabhavana, yaitu membentuk bayangan mental terhadap devata yang menyatu di dalam mantra itu. Terdapat 10 samskara terhadap mantra itu. Mantra tentang devata adalah devata itu sendiri. Getaran-getaran ritmis dari bunyi yang dikandung oleh mantra itu bukan sekedar bertujuan mengatur getaran yang tidak teratur dari kosa-kosa seorang pemuja, tetapi lebih jauh lagi dari irama mantra itu muncul perwujudan devata, demikianlah kesejatiannya. Mantra sisshi ialah kemampuan untuk mebuat mantra itu menjadi efektif dan mengasilkan buah, dalam hal itu mantra itu disebut siddha (Avalon. 1997: 87). Berikut ini adalah beberapa mantra yang dikutip dari buku Doa sehari-hari menurut Hindu, dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat sedharma, sebagai berikut:

Doa, bangun pagi:

Om jagrasca prabhata kalasca ya namah swaha.

Terjemahan:

Oh Hyang Widhi, hamba memuja-Mu, bahwa hamba telah bangun pagi dalam

keadaan selamat.

Doa, membersihkan diri (mandi) :

Om gangga amrtha sarira sudhamam swaha, Om sarira parisudhamam

swaha.

Terjemahan:

Ya Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan abadi nan suci, semoga badan

hamba menjadi bersih dan suci.

Doa, di waktu akan menikmati makanan:

Om Ang Kang kasolkaya ica na ya namah swaha, swasti swasti sarwa Deva

bhuta pradhana purusa sang yoga ya namah.

Pendidikan Agama Hindu Dan Budi Pekerti 199

Terjemahan:

Oh Hyang Widhi yang bergelar Icana (bergerak cepat) para Deva bhutam,

dan unsur Pradhana Purusa, para Yogi, semoga senang berkumpul menikmati

makanan ini.

Doa, memohon bimbingan:

Om asato ma sadyamaya tamaso ma jyoti gamaya mrtyor ma amrtam

gamaya, Om agne brahma grbhniswa dharrunama syanta riksam drdvamha,

brahmawanitwa ksatrawani sajata, wahyu dadhami bhratrwyasya wadhyaya.

Terjemahan:

Tuhan yang maha suci, bimbinglah hamba dari yang tidak benar menuju yang benar, bimbinglah hamba dari kegelapan menuju cahaya pengetahuan yang terang, lepaskanlah hamba dari kematian menuju kehidupan yang abadi, Tuhan yang Maha Suci, terimalah pujian yang hamba persembahkan melalui Veda mantra dan kembangkanlah dan kembangkanlah pengetahuan rohani hamba agar hamba dapat menghancurkan musuh yang ada pada diri hamba (nafsu). Hamba menyadari bahwa engkaulah yang berada dalam setiap insani (Jiwatman), menolong orang terpelajar, pemimpin negara dan para pejabat. Hamba menuju Engkau semoga melimpahkan anugerah kekuatan kepada hamba (Ngurah, IGM. dan Wardhana, IB. Rai. 2003 : 7 – 17).

Demikian dapat diuraikan beberapa bentuk-bentuk Yantra, Tantra dan Mantra yang dipergunakan dalam praktik kehidupan berdasarkan ajaran Agama Hindu dalam tulisan ini. Menjadi kewajiban umat sedharma untuk mempraktikannya, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat diwujudkan dengan baik (damai).

Cara Mempraktikkan

Ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra.

Perenungan.

“Brahmaóà bhùmir vihità

brahma dyaur uttarà hità,

brahma-idam urdhvaý tiryak ca

antarikûaý vyaco hitam.

Terjemahan:

‘Brahma menciptakan bumi ini, brahma menempatkan langit ini diatasnya, brahma menempatkan wilayah tengah yang luas ini di atas dan di jarak lintas’ (Atharvaveda X. 2.25).

D. Tantra

Tantra atau yang sering disebut tantrisme adalah ajaran dalam Agama Hindu yang mengandung unsur mistik dan kekuatan gaib. “Tantra adalah bagian dari Saktisme, yaitu pemujaan kepada Ibu Semesta. Dalam proses pemujaannya, para pemuja Sakta tersebut menggunakan mantra, yantra, dan tantra, yoga, dan puja serta melibatkan kekuatan alam semesta dan membangkitkan kekuatan kundalini. Bagaimana praktik ajaran tantra, berikut ini dapat dipaparkan, antara lain;

1. Memuja shakti

Tantra disebut Saktiisme, karena yang dijadikan obyek persembahannya adalah shakti. Shakti dilukiskan sebagai Devi, sumber kekuatan atau tenaga. Shakti adalah simbol dari bala atau kekuatan ‘Shakti is the symbol of bala or strength’ Pada sisi lain shakti juga disamakan dengan energi atau kala ‘This sakti or energi is also regarded as “Kala” or time’ (Das Gupta, 1955 : 100). Tantra merupakan ajaran filosofis yang pada umumnya mengajarkan pemujaan kepada shakti sebagai obyek utama pemujaan, dan memandang alam semesta sebagai permainan atau kegiatan rohani dari Shakti dan Siwa. Tantra juga mengacu kepada kitab-kitab yang pada umumnya berhubungan dengan pemujaan kepada Shakti (Ibu Semesta, misalnya Devi Durga, Devi Kali, Parwati, Laksmi, dan sebagainya), sebagai aspek Tuhan Yang Tertinggi dan sangat erat kaitannya dengan praktek spiritual dan bentuk-bentuk ritual pemujaan, yang bertujuan membebaskan seseorang dari kebodohan, dan mencapai pembebasan. Dengan demikian Tantrisme lebih sering didefinisikan sebagai suatu paham kepercayaan yang memusatkan pemujaan pada bentuk Shakti yang berisi tentang tata cara upacara keagamaan, filsafat, dan cabang ilmu pengetahuan lainnya, yang ditemukan dalam percakapan antara Deva Siwa dan Devi Parwati, maupun antara Buddha dan Devi Tara.

2. Meyakini pengalaman mistis

Tantra bukan merupakan sebuah sistem filsafat yang bersifat padu (koheren), tetapi tantra merupakan akumulasi dari berbagai praktek dan gagasan yang memiliki ciri utama penggunaan ritual, yang ditandai dengan pemanfaatan sesuatu yang bersifat duniawi (mundane). Untuk menggapai dan mencapai sesuatu yang rohani (supra-mundane), serta penyamaan atau pengidentikan antara unsur mikrokosmos dengan unsur makrokosmos perlu diupayakan. Praktisi tantra memanfaatkan prana (energi semesta) yang mengalir di seluruh alam semesta (termasuk dalam badan manusia) untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan itu bisa berupa tujuan material, bisa pula tujuan spiritual, atau gabungan keduanya. Para penganut tantra meyakini bahwa pengalaman mistis adalah merupakan suatu keharusan yang menjamin keberhasilan seseorang dalam menekuni tantra. Beberapa jenis tantra membutuhkan kehadiran seorang guru yang mahir untuk membimbing kemajuan siswa tantra.

3. Simbol-simbol erotis

Dalam perkembangannya dimana tantra sering menggunakan simbolsimbol material termasuk simbol-simbol erotis. Tantra sering kali diidentikkan dengan ajaran kiri yang mengajarkan pemenuhan nafsu seksual, pembunuhan dan kepuasan makan daging. Padahal beberapa perguruan tantra yang saat ini mempopulerkan diri sebagai tantra putih menjadikan pantangan mabuk-mabukan, makan daging dan hubungan seksual sebagai sadhana dasar dalam meniti jalan tantra. Beberapa orang Indolog beranggapan bahwa ada hubungan antara Konsep-Devi (Mother-Goddes) yang bukti-buktinya terdapat dalam suatu zeal di Lembah Sindhu (sekarang ada di Pakistan), dengan Konsep Mahanirwana Tantra. Konsep ini berpangkal pada percakapan Devi Parwati dengan Deva Siva yang menguraikan turunnya Devi Durga ke Bumi pada zaman Kali untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran moral dan perilaku.

4. Penyelamat dunia dari kehancuran

Dalam beberapa sumber Devi Durga juga disebut “Candi”. Dari sinilah pada mulanya muncul istilah “candi” (candikaghra) untuk menamai bangunan suci sebagai tempat memuja Deva dan arwah yang telah suci. Peran Devi Durga dalam menyelamatkan dunia dari kehancuran moral dan perilaku disebut kalimosada. Kalimosada (Kali-maha-usada), yang artinya Devi Durga adalah obat yang paling mujarab dalam zaman kekacauan moral, pikiran dan perilaku; sedangkan misi Beliau turun ke bumi disebut Kalika-Dharma. Seiring pendistorsian ajaran Hindu di Indonesia. Apakah kalimosada ‘Kalimat Syahadat’?

5. Mewarnai kebudayaan dan keagamaan

Prinsip-prinsip Tantra terdapat dalam buku bernama Nigama, sedangkan praktek-prakteknya dalam buku Agama. Sebagian buku-buku kono itu telah hilang dan sebagian lagi tak dapat dimengerti karena tertulis dalam tulisan rahasia untuk menjaga kerahasiaan Tantra terhadap mereka yang tak memperoleh inisiasi. Ada beberapa jenis kitab yang memuat ajaran Tantrayana, yaitu antara lain : Maha Nirwana Tantra, Kularnawa Tantra, Tantra Bidhana, Yoginirdaya Tantra, Tantra sara, dsb. Dalam perkembangannya, praktik tantra ini juga selalu mewarnai kebudayaan dan keagamaan yang berkembang di nusantara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis peninggalan prasasti, candi dan arcaarca bercorak tantrik. Karakteristik tantrisme di India secara alami ajaran-ajarannya yang berpedoman pada Veda, mengalir ke Indonesia. Konsekuensinya, bahwa ajaran-ajaran Tantra yang bersumber pada Veda, di Indonesia berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh para pengikutnya.

D. Yantra

Yantra adalah sarana dan tempat memusatkan pikiran. Adapun unsur-unsur sebuah yantra adalah: Titik (bindu), garis lurus, segi tiga, lingkaran, heksagon (persegi enam), bujur sangkar, bintang (pentagon), garis melintang, svastika, bintang segi enam (star heksagon), dan padma yang untuk lebih jelasnya dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Bindu (titik)

Titik adalah yang meresapi semua konsep ruang, setiap gerakan, setiap bentuk, dapat dipahami sebagai terbuat dari titik-titik. Ruang alam, ether, merupakan tempat, yaitu kemungkinan penegasan tempat-tempat tertentu atau titik-titik. Yang meresapi segala, yang terbentang merupakan titik secara matematik merupakan ekspresi dari sifat ether. Titik dapat juga menggambarkan keterbatasan perbedaan yang satu eksistensi atau asal manifestasi yang satu dengan yang lainnya. Ketika sesuatu eksistensi dalam tingkat tidak termanifestasi menjadi bermanifestasi, maka manifestasi mulai di berbagai tempat, dalam beberapa titik di ruang angkasa, dalam beberapa titik waktu. Dan hal itu mesti terjadi secara spontan yang pada mulanya sesuatu tidak muncul dan selanjutnya menampakkan diri dalam suatu lokasi. Spontanitas pertama ketika sesuatu belum menampakkan diri dan kemudian muncul dengan cukup digambarkan melalui titik, yang bisa dijelaskan sebagai “suatu manifestasi yang terbatas”.

2. Garis lurus

Ketika sebuah titik bergerak secara bebas dalam aktrasinya yang abadi, gerakannya itu berbentuk garis lurus. Garis lurus dipakai untuk menggambarkan gerakan yang tiada merintangi, demikianlah prinsip dari semua perkembangan.

3. Segi Tiga

Perkembangan dipadukan untuk bangkit atau sebuah gerakan ke arah atas dapat digambarkan dengan sebuah anak panah atau lidah api. Segi tiga dengan pucaknya ke atas melambangkan api, diidentifikasikan dengan prinsip laki-laki, lingga atau phallus, simbol Siva, leluhur atau manusia kosmos (purusa). Segala gerakan ke atas adalah sifat dari unsur api, aktivitas mental dalam bentuknya yang halus. Simbol bilangannya adalah nomor 3. Segi tiga dengan puncaknya ke bawah menggambarkan kekuatan kelembaman yang di tarik ke bawah, dan tendesi aktivitas menekan. Hal ini disosiasikan dengan unsur air, yang tendensinya selalu ke bawah, merata pada levelkanya. Hal ini merupakan aspek pasif dari ciptaan dan bila dilambangkan dengan ‘yoni’ atau prinsip wanita, yang merupakan lambang dari Energi (sakti) atau sifat Kosmik (prakrti). Simbol lainnya diasiosasikan dengan unsur air adalah lengkung dari sebuah lingkaran, bulan sabit dan gelombang. Angka bilangan yang menjadi simbolnya adalah angka 2.

4. Lingkaran

Gerak dari lingkaran muncul melalui revolusi planet-planet. Hal ini merupakan simbol dari semuanya kembali lagi, semua siklus, semua irama, yang membuat kemungkinan adanya eksistensi. Gerakan melingkar adalah kecenderungan sifat rajas (berputar) yang merupakan sifat dari manifestasi yang dapat dimengerti. Pusat lingkaran, bagaimanapun, dapat melambangkan ciptaan yang dapat ditarik ke dalam, energi yang bergelung, yang ketika dibangkitkan, mengantarkan semua mahluk dapat menyeberangi ruang dan bentuk manifestasi dan mencapai tingkat kebebasan.

5. Persegi Enam (Hexagon)

Lingkaran kadang-kadang dijadikan sebuah unsur dari sebuah udara, meskipun secara konvensional simbol untuk udara adalah persegi enam (hexagon). Gerakan merupakan sifat dari udara, namun gerakannya tidak teratur (kacau), gerakannya yang banyak di gambarkan melalui perkalian dari angka primer 2 dan 3, yang merupakan bilangan alami yang tidak bernyawa.

6. Bujur sangkar

“Gerakan perpanjangan yang dihubungkan dengan banyak sisi. Di antara figur banyak sisi satu dengan unsur yang sangat sedikit (bagian dari segi tiga) adalah bujur sangkar. Bujur sangkar dijadikan lambang bumi. Bujur sangkar ini melambangkan unsur bunyi” (Devaraja Vidya Vacaspati, “Mantra-Yantra-Tantra, seperti dikutip Danielou, 1964: 353). Angka bilangan yang merupakan simbol bumi adalah 4.

7. Bintang (Pentagon)

Segala kehidupan yang tidak bernyawa dipercaya diatur dengan angka bilangan 3 dan dikalikan 2 dan 3. Kehidupan, sensasi, permunculan hanyalah ketika nomor 5 menjadi sebuah komponen di dalam struktur segala sesuatu. Nomor 5 diasosiasikan dengan Siva, Leluhur umat segalanya, sumber kehidupan. Bintang diasosiasikan dengan cinta dan nafsu seperti halnya kekuatan untuk memisahkan. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dari yantra-yantra yang bersifat magis.

8. Tanda Tambah

Ketika titik berkembang dalam ruang mengarah ke 4 jurusan, terjadilah tanda tambah. Tanda ini merupakan simbol dari perkembangan titik di dalam ruang seperti halnya juga pengkerutan (reduksi) ruang menjadi satu (ke titik tengah). Hal ini menunjukkan bahwa satu kekuatan bias berkembang berlipat ganda. Di Bali tanda tambah ini disebut “tapak dara”, tanda bekas diinjak burung merpati, digunakan untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan gaib.

9. Svastika

Pengetahuan yang Transcendent dikatakan “berliku-liku” karena pengetahuannya tidak langsung dapat dipahami, di luar lingkup logika umat manusia. Tanda tambah yang sederhana tidak hanya menggambarkan reduksi ruang menuju satu kesatuan, tetapi juga lapangan manifestasi yang dari titik pusat, bindu, simbol ether, mengembang ke 4 arah mata angin dan 4 unsur yang nampak. Hal ini, tidak benar dilihat dari pandangan ke-Devataan yang luhur, yang tidak dapat diambil sedemikian rupa dalam satu kesatuan. Hal ini diperlihatkan dengan cabang berliku dari kemurahan svastika, yang bagaimanapun dihubungkan dengan titik pusat material, saat ini titik tidak dapat ditentukan luas ruang angkasa.

10. Bintang Segi Enam (Hexagon)

Bintang segi enam (hexagon) atau kenyataannya dalam bentuk dodecagon adalah salah satu unsur yantra yang sangat umum. Dibuat dari dua segi tiga yang saling tembus (penetrasi). Kita dapat melihat segi tiga yang puncaknya menghadap ke atas menggambarkan Manusia Kosmos (purusa) dan segi tiga yang ujungnya ke bawah merupakan Sifat Kosmos (prakrti). Ketika bersatu dan dalam keadaan seimbang, keduanya berbentuk bintang “segi enam” (hexagon), merupakan basis dari roda (cakra) simbol tedensi ketiga atau tedensi rajas dari padanya alam semesta menampakkan diri. Lingkaran yang mengelilingi bintang segi enam menggambarkan lapangan bersatunya kedua segi tiga itu, dan hal itu merupakan ruang dari waktu. Ketika kedua segi tiga itu dipisahkan, alam semesta hancur, waktu melenyapkan segala yang ada. Hal ini ditunjukan dengan bertemunya dua ujung segi tiga atas dan segi tiga bawah pada satu titik (bentuk hourglass), kendang (damaru) Sang Hyang Siva.

11. Bunga Padma

Segala simbol-simbol bilangan menggambarkan kesatuan tertentu yang ditunjukkan di dalam yantra sebagai bunga yang bentuknya bundar yang disebut bunga padma. Ada beberapa jenis Yantra yang utama, yang dapat kita kenal dalam praktiknya dimasyarakat, antara lain sebagai berikut:

a) Yantra-raja (raja Yantra)

Raja dari yantra digambarkan di dalam Mahanirvana Tantra. “Gambar segi tiga dengan di tengah-tengahnya ditulis bija mantra Hrim (wujud ilusi). Di luarnya digambarkan dua lingkaran, yang pertama mengelilingi segi tiga, dan yang ke dua melingkari lingkatan yang pertama. Antara lingkaran yang pertama dengan yang kedua dibagi enam belas dengan

tanda kawat pijar, dan delapan daun bunga padma (masing-masing) selembar diantara gambar dua kawat pijar tersebut. Di luar lingkaran yang paling luar adalah kota yang sifatnya Kebumian, yang akan langsung membuat garis lurus dengan empat pintu masuk dan penampilannya akan menyenangkan. Di dalam acara yang menyenangkan para devata, penyembah akan menggambar yantra, apakah terbuat dari jarum emas atau duri kayu bell (bila) atau dengan potongan emas, atau perak, atau tembaga yang telah diurapi dengan svayambhu, kunda atau bunga gola, atau tepung cendana, harumnya daun gaharu, kumkuma atau tepung cendana merah yang dibuat seperti paste (Mahanirvana Tantra 5.172-76). Tujuan dari yantra ini untuk menciptakan hubungan dengan dunia supranatural. Dengan bantuan-Nya, penyembah mendapatkan semua pahala kedunawian dan kekuatan supranatural. Di dalamnya adalah yantra dengan karakter Hrim, sebagai lambang dari Devi keberuntungan

Laksmi. Di luarnya terdapat segi tiga yang berapi-api yang menuju gerakan ke atas dari energi yang bergelung (Kundalini). Enam belas kawat pijar menggambarkan pencapaian kesempurnaan (16 adalah angka yang sempurna), delapan kelopak bunga teratai menggambarkan yang meresapi segala menuju ke atas, yang tidak lain adalah Visnu.

Lingkaran luar adalah penciptaan, bundaran yang bergerak dari padanya segala sesuatu lahir. Kekuatan mengatasi dunia yang Nampak diperlihatkan dengan persegi empat bujur sangkar, simbol bumi. Di empat sisi adalah 4 pintu yang mengantarkan seseorang dari alam duniawi ke alam atas (spiritual). Ke utara (yakni sebelah kiri) adalah pintu menuju Deva-Deva (devayana). Keselatan (yakni sebelah kanan) menuju kealam leluhur (pitrayana), ke Timur (sisi atas) jalan menuju ke Surya (kepanditaan), dan ke Barat (sisi bawah) adalah jalan keagungan, jalan menuju penguasa air (Varuna). Empat pintu tersebut mengantar ke empat penjuru angin, membentuk tanda tambah, simbol keuniversalan. Tanda tambah berkembang menjadi dua buah svastika yang menunjukan bahwa ada dua jalan utama, yaitu kiri dan kanan.

b) Yantra-Sarvatobhadra (Yantra penjaga seluruh penjuru)

Yantra ini dijelaskan di dalam kitab Gautamiya Tantra (30.102-108). Yantra ini dikatakan saran untuk dapat memenuhi semua keinginan, sekarang dan yang akan datang, di dunia nyata dan di dunia yang gaib. “Namanya, berarti bujur sangkar yang rata”, dan juga berarti kendaraan Deva Visnu. Menunjukkan keadaan yang seimbang antara aktivitas dan istirahat, keterikatan dan penyangkalan. Ia yang dari segala sisi seimbang dengan dirinya, di dalam atau di luar, kesuburan dan buah yang dihasilkan. Ia yang dengan teguh duduk dalam kereta hidupnya, dijaga dari segala sisi, sempurna dari seluruh sisi, bebas dari bencana (Danielou 1964:356). Yantra ini terdiri dari 8 bujur sangkar setiap sisinya, oleh karenanya adalah Visnu Yantra, berhubungan dengan sikap sattvam, jalan kanan.

c) Yantra-Smarahara (pengusir keinginan)

Uraian tentang Yantra ini dijelakan dalam kitab Syamastava Tantra, sloka 18, dibentuk dari 5 buah segi tiga, merupakan Siva yantra, angka 5 berhubungan dengan sebagai bapak dan dasar pemusnah. Segi tiga yang melambangkan lingga yang tajam, phallus api. “Melalui kekuatan yantra ini, seseorang dapat menundukkan nafsu (Kama). Seorang sadhaka yang menggapai pelajaran ini senantiasa dijaga dengan baik, tidak ada musuh yang mendekatinya, musuh yang menggunakan senjata nafsu (seksual), kemarahan, ketamakan, khayalan, penderitaan dan kekuatan. (hal ini merupakan instrument untuk menyelesaikan kekuatan magis) dan para penyembah dapat pergi kemana saja dengan menyenangkan dan juga ke dunia yang lain tanpa menemukan halangan. Sesungguhnya yantra ini menolong seseorang untuk memadamkan kekuatan nafsu (seksual) dan khayalan hidup” (Danielou, loc.cit). Mengusir keinginan digunakan untuk menghancurkan musuh abadi seperti juga halnya seseorang menaklukkan dirinya sendiri. Digunakan juga sebagai alat ilmu hitam dijelaskan di dalam kitab Yantracintamani (7.5).

d) Yantra-Smarahara (bentuk yang ke-2)

Yantra ini adalah yantra smarahara dalam bentuknya yang lain (bentuk ke 2), dijelaskan di kitab Kali Tantra. “Ini juga yantra 5 segi tiga, tetapi berada di dalam yang satu dan yang lain. Dua segi tiga adalah lambing wanita (satu ujungnya menghadap ke atas) berair, tiga buah segi tiga lainnya adalah lambang laki-laki (satu ujungnya menhadap ke bawah) berapi. Setiap tindakan manifestasi-Nya adalah sebagai pengganti api dan upacara persembahan, melalap dan dilalap, laki-laki dan wanita. Yantra ini adalah benar-benar lampiran kulit berturut-turut yang menutupi roh individu yang menjadikan mahluk hidup. Lingkaran dalam adalah energi yang bergelung (kundalini) yang bila dibangunkan, akan naik melintasi 5 angkasa manifestasi ke dalam maupun ke luar. Lingkaran luar menunjukkan kekuatan kreatif dari api yang membangkitkan untuk bermanifestasi di tengah-tengah air di samudra purba. Delapan kelopak daun bunga teratai adalah prinsip pemeliharaan alam semesta, Juga adalah Visnu yang secara stabil memanifest di bumi. Di luar itu bujur sangkar, bumi, dengan 4 buah pintu dan dua buah svastika.

e) Yantra-Mukti (Yantra untuk mencapai kebebasan)

Yantra ini dijelaskan dalam kitab Kumarikalpatantra. Dibuat dari bujur sangkar, dan sebuah segi tiga yang tajam, sebuah segi tiga yang berair, sebuah segi enam dan sebuah lingkaran, di dalamnya terdapat satu yang lain. seluruhnya dikelilingi persegi delapan dan sebuah bujur sangkar dengan 4 pintu. Di tengah-tengah adalah Bija Maya (Hrim menunjukkan prinsip yang lain yang mana setiap makhluk hidup dapat menguasainya untuk mencapai tujuannya yakni mencapai kebebasan.

f) Yantra Sri Cakra (Yantra untuk memperoleh keberuntungan)

Sri Cakra atau Roda Keberuntungan, yang melambangkan Devi Ibu Alam Semesta, salah satu yantra yang utama digunakan untuk menghadirkan para devata.

g) Yantra Ganapati (Yantra untuk memperoleh perlidungan)

Ganapati yantra merupakan titk-titik untuk identitas dari makro dan mikro kosmos.

h) Yantra Visnu (Yantra untuk memperoleh kemakmuran)

Visnu yantra diekspresikan dengan meresapi segalanya dan sifat sattva, sifat menuju kearah atas. Berdasarkan jenisnya yantra tersebut memiliki fungsi masing-masing. Adapun fungsi dari masing-masing yantra tersebut, antara lain:

1. Yantra-raja berfungsi sebagai yantra yang tertinggi, memenuhi segala permohonan.

2. Yantra Sarvatobhadra berfungsi untuk mengamankan lingkungan atau tempat tinggal.

3. Yantra Smarahara berfungsi untuk melenyapkan keinginan, terutama ketika melakukan meditasi.

4. Yantra Mukti berfungsi sebagai penuntun bagi seseorang untuk mencapai moksa (kelepasan).

5. Yantra Sri Cakra berfungsi utuk memperoleh keberuntungan.

6. Yantra Ganapati berfungsi untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan.

7. Yantra Visnu berfungsi untuk memperoleh kemakmuran.

Langkah-langkah pendahuluan ditetapkan sebelum melakukan pemujaan melalui yantra, atau pratima. Pertama, pemuja harus memusatkan pikiran kepada devata, lalu di-nyasa-kan di dalam diri sendiri. Selanjutnya devata itu di-nyasa-kan ke dalam yantra. Ketika devata sudah bersthana di dalam yantra, prana devata itu telah merasuk ke dalamnya dengan prana pratistha, mantra dan mudra. Devata saat itu telah bersthana di dalam yantra, yang menjadikan yantra itu tidak lagi sekedar benda mati, tetapi setelah upacara ritual, diyakini

oleh sadhaka dan buat pertama kaliya Ia disambut dan dipuja. Mantra itu sendiri adalah devata dan yantra adalah jasad dari devata yang adalah (tidak lain) mantra (Avalon, 1997: 95).

v Mantra

Tidak terhitung jumlahnya mantra. Semua sabda Tuhan Yang Maha Esa di dalam kitab suci Veda adalah mantra. Walaupun demikin banyak jumlahnya, mantra-mantra itu dapat dibedakan menjadi 4 jenis sesuai dengan dampak atau pahala dari pengucapan mantra, antara lain ;

1. Siddha, yang pasti (berhasil).

2. Sadhya, (yang penuh pertolongan).

3. Susiddha, (yang dapat menyelesaikan).

4. Ari, musuh (Visvasara).

“Siddhamantra memberikan pahala langsung tidak tertutupi dengan waktu tertentu. Sadhyamantra berpahala bila digunakan dengan sarana tasbih dan persembahan (ritual). Susidhamantra, mantra tersebut pahalanya segera diperoleh, dan Arimantra, menghancurkan siapa saja yang mengucapkan mantra tersebut (Mantra Mahodadhi, 24, 23). Mantra-mantra tersebut akan berhasil (siddhi) sangat tergantung pada kualitas (kesucian) dari pemuja, dalam hal ini orang yang megucapkan mantra tersebut (Danielou, 1964: 338-349). Membaca mantra bermanfaat dalam proses pembinaan spiritual, dan sekaligus menerima berkah dari para mahluk suci. Seperti halnya pembinaan spiritual lainnya, membaca mantra mempunyai berbagai macam tingkatan tergantung dari tingkat kehidupan spiritual masing-masing para pembacanya. Berikut dapat diuraikan “tata cara singkat membaca Mantra Suci” sebagai berikut; Kedua tangan harus dibersihkan dengan air bersih; Mulut harus dikumur bersih dengan air bersih; sebaiknya meminum segelas air putih bersih; Jika memungkinkan ambil posisi lotus (meditasi); Ambil nafas dalam-dalam hingga keperut, lalu hembuskan perlahan-lahan hingga habis. Ulangi 3x; Katupkan kedua ibujari dengan posisi menempel dekat dengan hulu hati, atau bila mempergunakan ‘mala’ letakan mala ditangan kiri, pegang dengan 4 jari (kecuali ibu jari); Bayangkan kehadiran mahluk suci dihadapan kita memancarkan sinar hingga menyinari seluruh tubuh kita; Ibu jari lalu menarik satu butir mala kedalam sambil mengucapkan mantra dalam hati, dan seterusnya hingga beberapa putaran mala. Lakukanlah…! Dalam membaca mantra suci yang perlu diketahui dan diperhatikan adalah:

1. Bagi para pemula, jangan membaca mantra terlalu cepat. Jaga irama tempo yang seirama, sehingga dapat dihayati maknanya satu persatu.

2. Usahakan jangan berhenti di tengah putaran mala, selesaikan dahulu

3. putaran mala hingga tuntas. Semoga berhasil dengan baik.

Berikut ini adalah beberapa mantra yang sering dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat sedharma, antara lain;

1. Puja Trisandhya

“Oý Oý Oý bhùr bhuwaá swaá,

tat sawitur warenyaý,

bhargo Devasya dhimahi,

dhiyo yo naá pracodayàt.

“Oý nàràyana evedaý sarwaý

yad bhutaý yacco bhàwyaý

niskalanko niranjano

nirwikalpo niràkhyàtaá

cuddho dewo eko

nàràyano na dwitiyo asti kaccit.

“Oý twaý ciwas twaý mahàdevaá

Icwaraá paramecwaraá

Brahmà wisnucca rudracca

Purusah parikirtitàá.

“Oý pàpo ‘haý pàpakarmàhaý

Pàpàtma pàpasambhawaá

Tràhi màý pundarikàksa

Sabàhyàbhyantarah suciá.

“Oý ksamaswa màý Mahàdeva

Sarwapràni hitangkara

Màý moca sarwa pàpehbyaá

Pàlayaswa sadà Úiva.

“Oý Kûàntawyaá kayiko doûàá

Kûantawyo vàciko mama,

Ksàntawyo mànaso dosàh

Tat pramàdàt ksamaswa màm

“Oý úantiá úantiá úantiá oý”

Terjemahan:

Om, marilah kita sembahyang pada kecemerlangan dan ke Maha Muliaan Sang Hyang widhi, yang ada di dunia, di langit, di surga, semoga Ia berikan semangat pikiran kita;

Om, semua yang ada ini berasal dari Sang Hyang Widhi, baik yang telah ada maupun yang akan ada, ia bersifat niskala, sunyi, mengatasi kegelapan, tidak dapat musnah, suci Ia hanya tunggal, tidak ada yang kedua;

Om, engkau dipanggil Siwa, Maha Deva, Iswara, Parameswara, Brahma,

Wisnu, Rudra, an Purusa;

Om, hamba ini papa, hamba berbuat papa, diri hamba papa, kelahiran hamba

pun papa. Lindungilah hamba ya Sang Hyang Widhi, sucikanlah jiwa dan raga

hamba;

Om, ampunilah hamba, oh Hyang Widhi, yang memberikan keselamatan

kepada semua makhluk, bebaskan hamba dari segala dosa, lindungilah, oh

Sang Hyang Widhi;

Om, hendaknya diampuni dosa-dosa yang dikerjakan oleh badan hamba,

hendaknya diampuni dosa-dosa yang dikerjakan oleh kata-kata hamba,

hendaknya diampuni dosa-dosa yang dikerjakan oleh pikiran hamba,

ampunilah hamba dari segala kelalaian. Om, damai, damai, damai, om.

2. Brahmabija atau Omkara (Pranava)

AUM

Terjemahan:

“saya berbakti”, “Saya setuju”, “Saya menerima”, dalam bahasa yang mendasar. “sesungguhnya suku kata ini adalah persetujuan, sebagai wujud persetujuan apa yang telah disetujui, ia ucapkan secara sederhana, AUM. Sungguh mantra ini adalah realisasi, tentang sesuatu, persetujuan”

(Chandogya Upanisad I.1.8).

Mantra ini ditujukan untuk membimbing seseorang untuk mencapai realisasi tertinggi, mencapai kebebasan dari keterikatan, untuk mencapai Realitas Tertinggi (Brahman).

Penggunaannya setiap mulai acara ritual, mulai dan mengakhiri mantra.

3. Brahma Mantra

Aum Sat-cit-ekam Brahma

Terjemahan:

Tuhan yang Maha Agung adalah Kesatuan, Keberadaan, dan kesadaran. Mantra ini digunakan untuk mencapai tujuan terpenuhinya catur purusa artha, kebenaran, kemakmuran, kesenangan dan kebebasan. Di samping vijamantra seperti dikutipkan di atas, di Bali kita warisi pula mantra-mantra yang oleh C.Hooykas telah dihimpun dan dikaji dalam bukunya Stuti and Stava of Balinese Brahman Priests, Saiva, Buddha and Vaisnava (1971). Beberapa mantra tersebut senantiasa digunakan oleh para pandita Hindu dalam melaksanakan pemujaan dan persembahyangannya, di antaranya sebagai berikut:

4. Surya Stava

Om Adityasya param jyoti, rakta-teja namo’ stu te

Sveta-pankaja-madhyastha, Bhaskaraya namo ‘stu te

Terjemahan:

Om Hyang Widhi, Yang berwujud kemegahan yang agung putra Aditi, Dengan kilauan yang merah, sembah kehadapan-Mu, Dikau yang bersthana di tengah sekuntum teratai putih, Sembah kehadapan-Mu, Penyebar kemegahan/ kesemarakan! Mantra Surya Stava ini digunakan setiap mulai atau awal persembahyangan untuk memohon persaksian kehadapan Sang Hyang Widhi.

Demikian arti, makna atau tujuan pengucapan mantra. Seperti telah dijelaskan di atas, sejalan dengan karakter seseorang, maka mantram dapat bersifat Sattvam (Sattvikamantra) bila digunakan untuk kebaikan mahluk, menjadi Rajasikamantra dan Tamasikamantra bila digunakan untuk kepentingan menghancurkan orang-orang budiman, kebajikan, seseorang atau masyarakat. Di Bali bijaksara mantra dan mantra-mantra tertentu di atas hampir setiap hari dirapalkan oleh para pandita Hindu, diharapkan segala gejolak emosional masyarakat dikendalikan.

Bab III. Penutup

A. Kesimpulan

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut : bentuk ajaran tantra adalah yantra dan mantra yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian yantra, bentuk ajaran ini berupa banten dan susastra. Sedangkan mantra yang memiliki arti bentuk pikiran maknanya sesesorang yang mampu memahami makna yang terkandung dalam mantra dapat merealisasikan apa yang digambarkan didalam mantra itu.

Cara mempraktikan ajaran tantra adalah memuja Shakti, menyakini pengalaman mistis, simbol-simbol penyelamatan dunia dari kehancuran, dan mewarnai kebudayaan dan keagamaan.

Untuk yantra dapat dipraktikan dengan cara melaksanakan pemujaan. Sedangkan untuk mantra dengan mengucapkan mantra-mantra.

B. Saran

Saran kami kepada para pembaca ialah agar selalu melaksankana tindakan berdasarkan dharma dan menjalankan ajaran tanta, yantra dan matra.