Daftar isi

Mikroorganisme Pada Sistem Pencernaan Ternak Ruminansia

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sistem pencernaan pada ternak ruminansia seperti pada ternak pada umumnya berfungsi untuk mencerna bahan pakan, menyerap zat-zat makanan dan mengeluarkan sisa pakan. Lingkaran saluran pencernaan dipengaruhi oleh jenis bahan yang dikonsumsi. Pakan utama rumninansia adalah hijauan. Pakan hijauan umumnya berciri amba (bulky) dan tinggi serat kasarnya. Keistimewaan ruminansia terletak pada sistem pencernaannya yang mampu memanfaatkan bahan makanan berserat kasar tinggi. Kemampuannya dalam mencerna bahan makanan berserat kasar tinggi, terletak pada rumen yang berfungsi mencerna serat kasar secara fermentasi dengan bantuan mikroba rumen.

Pada ternak yang mendapat pakan serat, perkembangan bakteri pencerna serat perlu ditingkatkan. Di dalam rumen ada tiga jenis mikroorganisme, yaitu bakteri, protozoa, dan fungi. Pakan dengan kualitas rendah menyebabkan kontribusi mikroba pada ternak semakin besar, sedangkan pada kondisi pakan miskin akan nutrisi populasi protozoa cenderung menekan perkembangan bakteri dan fungi karena protozoa tidak mendapat pakan yang layak bagi dirinya, padahl kedua golongan mikroba ini sangat dibutuhkan dalam pencernaan serat kasar, sehingga keberadaan protozoa harus terkontrol terutama di daerah pakan berkualitas rendah.

Salah satu usaha untuk mengontrol populasi protozoa (fauna) dalam rumen adalah dengan defaunasi. Defaunasi adalah penghilangan sebagian atau keseluruhan populasi protozoa rumen dalam rangka meningkatkan kemampuan ternak untuk memanfaatkan pakan kualitas rendah.

Berdasarkan penelitian, defaunasi total secara kimiawi dapat menimbulkan keracunan pada ternak, defaunasi parsial dengan bahan alami relatif lebih aman dan hanya mengurangi sebagian dari seluruh populasi protozoa dalam rumen.

Di dalam rumen terdapat populasi mikroba yang cukup banyak jumlahnya. Misalnya, kehadiran fungi dalam rumen diakui sangat bermanfaat bagi pencernaan pakan serat karena dia membentuk koloni pada jaringan selullosa pakan. Rizoid fungi tumbuh jauh menembus sel tanaman sehingga pakan lebih terbuka untuk dicerna oleh enzim bakteri rumen.

Untuk mwngtahui informasi lebih banyak mengenai mikroba rumen dan proses fermentasinya, dapat dipelajari dalam makalah ini.

B. Rumusan Masalah

Pada makalah ini akan dibahas mengenai :

- Klasifikasi Mikroba dalam rumen

- Proses Fermentasi oleh Mikroba dalam Pencernaan Ruminansia

- Sifat dan Cara Kerja Mikroba dalam mencerna bahan makanan

- Faktor yang mempengaruhi kehidupan mikroba rumen dan interaksi antar mikroba

C. Tujuan

- Mengetahui Klasifikasi mikroba dalam rumen

- Mengetahui proses fermentasi oleh Mikroba dalam pencernaan ruminansia

- Mengetahui sifat dan cara kerja mikroba dalam mencerna bahan makanan

- Mengetahui faktor yang mempengaruhi kehidupan mikroba rumen dan interaksi antar mikroba

Bab II. Pembahasan

A. Sistem Pencernaan Ruminansia

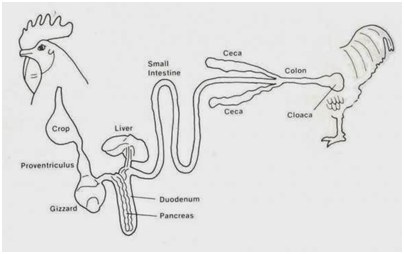

Sistem Pencernaan Herbivora berdasarkan pada kegiatan Mikroorganisme dan dapat dibedakan menjadi ruminansia dan pseudoruminansia (Pada Saecum & Colon). Saluran pencernaan ruminansia terdiri dari mulut, Esofagus, Lambung: Rumen, Retikulum, Omasum, Abomasum.

Setiap organ atau kelenjar dalam pencernaan memiliki fungsi masing – masing, terutama untuk membuat suasana lambung optimal dalam mencerna makanan. Pencernaan pada ruminansia memanfaatkan enzim – enzim yang dikeluarkan oleh mikroba atau disebut dengan fermentasi.

Proses Pencernaan pertama terjadi di mulut. Di mulut, terjadi pencernaan mekanis yang dibantuu dengan saliva. Saliva berfungsi untuk membantu penelanan, buffer (ph 8,4 – 8,5), dan suplai nutrien mikroba (70% urea).

Esophagus merupakan penghubung anatara mulut dan lambung dimana terjadinya pencernaan fermentative. Keuntungan pencernaan secara fermentative diantaranya dapat makan cepat dan menampung pakan banyak, dapat mencerna pakan kasar : sumber energi (VFA), dan dapat menggunakan NPN sebagai sumber protein. Sayangnya, banyak energi terbuang sebagai gas metan dan protein nilai hayati tinggi didegradasi menjadi amonia.

- Rumen

Terletak di sebelah kiri rongga perut. Permukaan dilapisi papila (papila lidah) yang memperluas permukaan untuk absorbsi. Terdiri 4 kantong (saccus) dan terbagi menjadi 4 zona.

- Kondisi

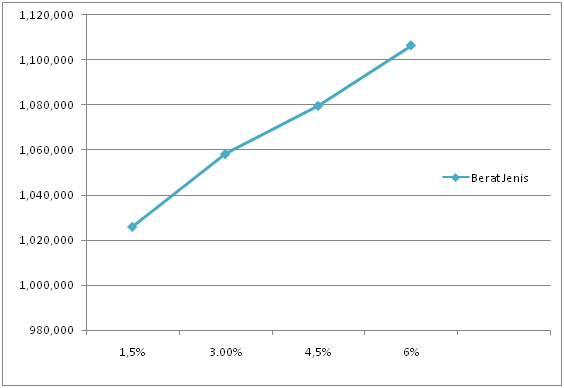

– BK isi rumen : 10 -15%

– Temperatur : 39-40ºC

– pH = 6,7 – 7,0

– BJ = 1,022 – 1,055

– Gas: CO2, CH4, N2, O2, H2, H2S

– > mikroba: bakteri, protozoa, jamur

– Anaerob

- Fungsi

– Tempat fermentasi oleh mikroba rumen

– Absorbsi : VFA, amonia

– Lokasi mixing

- Pembagian Zona Di Dalam Rumen

- Pembagian Mikrobiologis:

- Zona gas : CO2, CH4, H2, H2S, N2, O2

- Zona apung (pad zone) : Ingesta yang mengapung (ingesta baru dan mudah dicerna)

- Zona cairan (intermediate zone) : cairan dan absorbsi metabolit yang terlarut dalam cairan (>> mikroba)

- Zona endapan (high density zone) : ingesta tidak dapat dicerna dan benda-benda asing

Fungsi:

– Tempat fermentasi oleh mikroba rumen

– Tempat absorpsi VFA, amonia

– Menyimpan bahan makanan→ fermentasi

– Lokasi mixing ingesta

- Retikulum

Secara fisik tidak terpisahkan dari rumen. Memiliki lipatan-lipatan esofagus yang merupakan lipatan jaringan yang langsung dari esofagus ke omasum, Permukaan dalam memiliki papila seperti sarang laba-laba (honey comb) perut jala.

- Fungsi

– tempat fermentasi

– membantu proses ruminasi

– mengatur arus ingesta ke omasum

– Absorpsi hasil fermentasi

– tempat berkumpulnya benda-benda asing

- Omasum

Terletak di sebelah kanan (retikulum) garis median (disebelah rusuk 7-11). Bentuknya ellips, permukaan dalam berbentuk laminae dan disebut perut buku (pada lamina terdapat papila untuk absorpsi). Pada organ tersebut terjadi penyerapan air, amonia, asam lemak terbang dan elektrolit. Pada organ ini dilaporkan juga menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang (Frances dan Siddon, 1993).

- Fungsi

- Grinder dan Filtering

- Fermentasi

- Absorpsi

Pada Abomasum, Intestinum, dan Colon terjadi Pencernaan secara enzimatis.

- Sekum Dan Kolon

Sekum dan kolon berbentuk tabung berstruktur sederhana, kondisinya sama dengan rumen.

- Fungsi

- fermentasi oleh mikroba

- Absorpsi VFA dan air → kolon

- Konsentrasi VFA pada sekum: 7 mM, kolon: 60 mM (rumen = 100 – 150 mM)

Pada sistem pencernaan ternak ruminasia terdapat suatu proses yang disebut memamah biak (ruminasi). Pakan berserat (hijauan) yang dimakan ditahan untuk sementara di dalam rumen. Pada saat hewan beristirahat, pakan yang telah berada dalam rumen dikembalikan ke mulut (proses regurgitasi), untuk dikunyah kembali (proses remastikasi), kemudian pakan ditelan kembali (proses redeglutasi).

Selanjutnya pakan tersebut dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba rumen. Kontraksi retikulorumen yang terkoordinasi dalam rangkaian proses tersebut bermanfaat pula untuk pengadukan digesta inokulasi dan penyerapan nutrien. Selain itu kontraksi retikulorumen juga bermanfaat untuk pergerakan digesta meninggalkan retikulorumen melalui retikulo-omasal orifice (Tilman et al. 1982).

2.2 Mikroba Rumen

Adanya mikroba dan aktifitas fermentasi di dalam rumen merupakan salah satu karakteristik yang membedakan sistem pencernaan ternak ruminansia dengan ternak lain. Mikroba tersebut sangat berperan dalam mendegradasi pakan yang masuk ke dalam rumen menjadi produk-produk sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba maupun induk semang dimana aktifitas mikroba tersebut sangat tergantung pada ketersediaan nitrogen dan energi (Yan Offer dan Robert 1996). Kelompok utama mikroba yang berperan dalam pencernaan tersebut terdiri dari bakteri, protozoa dan jamur yang jumlah dan komposisinya bervariasi tergantung pada pakan yang dikonsumsi ternak (Preston dan Leng 1987).

Mikroba rumen membantu ternak ruminansia dalam mencerna pakan yang mengandung serat tinggi menjadi asam lemak terbang (Volatile Fatty Acids = VFA’s) yaitu asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam valerat serta asam isobutirat dan asam isovalerat. VFA’s diserap melalui dinding rumen dan dimanfaatkan sebagai sumber energi oleh ternak. Sedangkan produk metabolis yang tidak dimanfaatkan oleh ternak yang pada umumnya berupa gas akan dikeluarkan dari rumen melalui proses eruktasi (Barry, Thomson dan Amstrong 1977).

Namun yang lebih penting ialah mikroba rumen itu sendiri, karena biomas mikroba yang meninggalkan rumen merupakan pasokan protein bagi ternak ruminansia. Sauvant, Dijkstra dan Mertens (1995) menyebutkan bahwa 2/3 – 3/4 bagian dari protein yang diabsorbsi oleh ternak ruminansia berasal dari protein mikroba. Produk akhir fermentasi protein akan digunakan untuk pertumbuhan mikroba itu sendiri dan digunakan untuk mensintesis protein sel mikroba rumen sebagai pasok utama protein bagi ternak ruminansia.

Kualitas pakan yang rendah seperti yang umum terjadi di daerah tropis menyebabkan kebutuhan protein untuk ternak ruminansia sebagian besar dipasok oleh protein mikroba rumen. Soetanto (1994) menyebutkan hampir sekitar 70 % kebutuhan protein dapat dicukupi oleh mikroba rumen.

Rumen merupakan ekosistem yang mengandung komponen biotic dan abiotik. Komponen Biotik adalah mikroba rumen dengan populasi berkisar antara 1010 sampai 1012 sel/ml cairan rumen (Ogimoto dan Imai, 1981) Mikroba Rumen sangat diperlukan dalam proses pencernaan. Rumen mempunyai kondisi lingkungan yang baik untuk kehidupan mikroba. Temperatur di dalam rumen berkisar antara 38o–42o sedangkan pH rata – ratanya 6.8 atau berkisar antara 6 – 7. Mikroba yang ada di dalam rumen terdapat pada partikel makanan, dalam cairan rumen dan menempel pada dinding rumen.

Mikroba rumen diklasifikasikan menjadi bakteri, protozoa dan fungi. Meskipun aktifitas metabolismenya sama namun jumlah masing-masing spesies berbeda tergantung bahan pakan yang dikonsumsi. Volume mikroba rumen kurang lebih 3,6% dari total cairan rumen yang terdiri dari 50% siliata dan 50% bakteri ukuran kecil.

- Bakteri Rumen

Bakteri memiliki populasi terbanyak antara 109-1010 sel/mil cairan rumen ukurannya berkisar antara 0.3 – 50 µm. Bakteri tersebut berbentuk spiral (Streptococcus) dan yang berbentuk batang (Eubakterium) dan bakteri yang berbentuk bulat.

Bakteri bentuk batang dan spiral hidup secara anaerob sedangkan bentuk coccus gram negative ada yang hidup aerob. Selain itu ada juga bakteri fakultatif yaitu bakteri yang dapat hidup pada kondisi sedikit oksigen misalnya streptococcus. Bakteri ini biasanya terdapat dalam dinding rumen.

Beberapa jenis bakteri yang dilaporkan oleh Hungate (1966) adalah :

- bakteri pencerna selulosa (Bakteroidessuccinogenes, Ruminococcus flavafaciens, Ruminococcus albus, Butyrifibriofibrisolvens),

- bakteri pencerna hemiselulosa (Butyrivibrio fibrisolvens,Bakteroides ruminocola, Ruminococcus sp),

- bakteri pencerna pati (Bakteroides ammylophilus, Streptococcus bovis, Succinnimonas amylolytica),

- bakteri pencerna gula (Triponema bryantii, Lactobasilus ruminus),

- bakteri pencerna protein (Clostridium sporogenus, Bacillus licheniformis).

- Protozoa Rumen

Berdasarkan fungsinya terdapat beberapa kelompok protozoa yaitu kelompok protozoa pencerna protein (misal Ophryoscolex Caudatus), pencerna selulosa, hemiselulosa dan pati (antara lain diplodonium ostracodinium). Kelompok protozoa pencerna selulosa, glukosa, pati dan sukrosa antara lain diplodinium polyplastron.

Kelompok protozoa pencerna gula, glukosa, pati dan pectin antara lain isotricha intestinalis. Kelompok protozoa pencerna maltosa, glukosa, selobiose antara lain dasytricha ruminantrium. Kelompok protozoa pencerna maltosa, pati dan sukrosa antara lain entodinnium caudatum.

Protozoa hidup anaerob oleh karena itu apabila kadar oksigen dalam oksigen tinggi maka protozoa akan mati karena tidak dapat membuat ciestee. Populasi protozoa tertinggi apabila makanan yang dikonsumsi ternak mengandung banyak gula terlarut yaitu mencapai 4×106 sel/ml cairan rumen. Apabila kekurangan gula terlarut popolasi akan mencapai titik terendah yaitu 105 sel/ml (preston dan Leng 1987) oleh karena itu total biomassa protozoa hampir sama dengan total biomasa bakteri.

Populasi yang terbanyak adalah ciliate yaitu berkisar antara 105 – 106 sel / ml (pada kondisi ternak sehat), sedangkan populasi flagelata berkisar antara 102-104 sel/ml, dengan ukuran berkisar antara 4,0 sampai 15,0 µm (ogimoto dan imai, 1981;jouany,1991) populasi protozoa lebih rendah daripada bakteri, tetapi ukurannya lebih besar. McDonald (1988), Yokoyama dan Johnson (1988) mengemukakan bahwa panjang protozoa berkisar antara 20 antara 200 µm, oleh karena total biomassa protozoa hampir sama dengan total biomassa bakteri. Menurut Hungate (1966) Protozoa dibagi berdasarkan morfologinya, yaitu :

- Holotrichs yang mempunyai silia hampir diseluruh tubuhnya dan mencerna karbohidrat yang fermentabel.

- Oligotrichs yang mempunyai silia sekitar mulut umumnya merombak karbohidrat yang lebih sulit dicerna (Arora, 1989).

- Fungi Rumen

Fungi rumen bersifat anaerob yang terdapat dalam rumen sebagian besar mencerna serat kasar. Populasinya berjumlah 103-105 sel/ml cairan rumen (Jouany,1991 yang dikutip oleh Nur Kasim Suwardi, 2000). Meskipun populasinya sedikit, namun sangat berperan dalam mencerna serat kasar. Fungi Rumen sangat efektif mdalam melonggarkan ikatan jaringan tanaman dan diperkirakan menjadi mikroba rumen pertama yang mencerna struktur tanaman.

Menurut pendapat Preston dan Leng, 1987, Fungi akan memecah ikatan hemiselulosa-lignin dan melarutkan pelindung lignin, tapi tidak mendegradasi lignin. Komponen tanaman dari berbagai hijauan menyebabkan peningkatan yang besar populasi fungi. Secara in vitro, perkembangan aktivitas fungi rumen dihambat oleh bakteri rumen karena pemanfaatan N dan asam laktat oleh bakteri.

Fungi terdiri dari Yeast (ragi) seperti Saccharomyces dan Mould (Jamur). Untuk hidupnya, jamur seperti Neocallimastix frontalis, Piramonas communis, dan Sphaeromonas communis, membutuhkan kondisi anaerob.

2.3 Penunjang Aktivitas Mikroorganisme Rumen

- Konsentrasi Amonia

Penurunan konsentrasi amonia dalam rumen dapat dilihat dari penurunan konsumsi pakan akibat menurunnya proses perombakan komponen pakan oleh mikroba. Konsentrasi amonia untuk degradasi optimum pakan berserat harus di atas 200 mg/liter cairan rumen (Preston dan Leng, 1987).

Penggunakan sumber‐sumber nitrogen yang mudah difermentasi (fermentable nitrogen) seperti urea dan amonia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi amonia cairan rumen. Kadar amonia minimum dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan karbohidrat mudah terfermentasi (fermentable carbohydrate) untuk pertumbuhan mikroba direkomendasikan sebesar 50 mg/liter, akan tetapi jumlah ini terlalu rendah untuk pencernaan optimum pakan berserat

Pemberian urea dalam air minum hanya dapat dilakukan jika konsentrasi amonia cairan rumen sangat rendah (〈50 mg/liter) dan amonia diasumsikan sebagai faktor pembatas utama penurunan pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Pemanfaatan amonia sangat tergantung pada ketersediaan faktor lain seperti kerangka karbon yang berasal dari karbohidrat mudah terfermentasi

- Mineral

Kandungan sulfur yang rendah menyebabkan penurunan nafsu makan ternak akibat menurunnya kemampuan mikroba rumen mendegradasi pakan berserat.

2.4 Interaksi Antar Mikroba Rumen

Apabila kualitas pakan kurang baik dan terus berlangsung dalam waktu lama, protozoa dan bakteri rumen akan bekerja secara antagonistik. Artinya, kedua mikroba tersebut salingbersiang dalam memanfaatkan bahan – bahan yang ada dalam makanan terlarut. Protozoa akan memakan bakteri sebagai sumber protein untuk hidupnya. Dalam satu jam, protozoa dapat memakan 41.610 sel bakteri pada kepadatan 109 sel/ml cairan rumen sehingga 50 – 90% dari populasi total bakteri berkurang. Idealnya, perbandingan antara bakteri dan protozoa adalah 1010 banding 106 sel/ml cairan rumen tergantung pada jeniiis dan bahan pakan yang diberikan.

2.5 Fermentasi Mikroba Rumen

Bentuk anatomi dan fungsi fisiologis rumen menempatkan ternak ruminansia pada peranannya yang sangat penting sebagai ternak yang paling efisien dalam menggunakan bahan makanan murah dan tidak bersaing dengan kepentingan manusia.

Rumen merupakan bagian terbesar dari perut ruminansia. Di dalam rumen terdapat sejumlah mikroba yang memungkinkan ternak memanfaatkan komponen-komponen yang tidak dapat dicerna oleh enzim perut dan disebut dengan fermentasi. Fermentasi oleh mikroba rumen misalnya hidrolisis karbohidrat menjadi monosakarida dan disakarida kemudian di fermentasi menjadi asam asetat, propionate dan butirat. Sedangkan protein sebagian besar dirombak menjadi peptide, asam amino, ammonia, dan VFA yang selanjutnya disintesis menjadi sel mikroba untuk kemudian dicerna dalam usus. Lemak akan dihirolisis menjadi asam lemak dan gliserol.

Mikroba juga membentuk vitamin B komplek. Mikroba juga membentuk asam amino yang mengandung sulfur dari sulfur anorganik sebagai sumber NPN. Tidak semua mikroba perombak N dapat memanfaatkan ammonia beberapa jenis hanya menggunakan peptide dan asam amino. Namun sebagian besar mikroba menggunakan ammonia untuk membentuk protein tubuhnya. Menurut Satter dan Slytter, biosintesis tertinggi protein mikroba dicapai pada konsentrasi ammonia sekitar 50 mg/l cairan rumen.

Fermentasi adalah perubahan kimia dari molekul – molekul kompleks menjadi molekul sederhana sehingga lebih mudah dicerna oleh aktivitas enzim. Aktivitas fermentasi mikroba tergantung sama ketersediaan substrat yang diperlukan untuk hidup, berkembang, dan beraktivitas, tergantung jumlah dan mutu pakan. Fermentasi mikroba rumen terdiri dari Fermentasi Karbohidrat, Fermentasi Protein, dan Fermentasi Lemak.

- Fermentasi Karbohidrat

Karbohidrat dapat diperoleh dari Serat Kasar yang terdiri dari Selulosa, Hemiselulosa, dan Pati. Bakteri Pencerna selulosa, seperti Ruminococcus albus, Butyrovibrio fibrisolvens, dan Clostridium lockheadii, akan menghidrolisis selulosa dari pakan berserat kasar. Oleh karena itu, kadar serat kasar minimal 15% dari BK ransum. Bakteri pencerna Hemiselulosa, misalnya Bacteroides ruminicola, akan mencerna pentose, heksosa, dan asam uronat. Sedangkan bakteri pencerna pati seperti Lactobacillus ruminatum, penting untuk memanfaatkan N dari NPN dalam ransum yang biasa terdapat pada biji – bijian dan konsentrat.

- Fermentasi Protein

Protein pakan di dalam rumen akan mengalami hidrolisis oleh enzim proteolitik menjadi asam amino dan oligopeptida. Selanjutnya asam asam amino mengalami katabolisme lebih lanjut menghasilkan amonia, VFA dan CO2. Amonia menjadi sumber nitrogen utama untuk sintesis de novo asam-asam amino bagi mikroba rumen. Proses metabolisme tersebut mengungkapkan bahwa nutrisi protein ternak ruminan sangat tergantung pada proses sintesis protein mikroba rumen. Produk hidrolisa protein sebagian besar akan mengalami 15 katabolisme lebih lanjut (deaminasi), sehingga dihasilkan amonia (NH3). Amonia asal perombakan protein pakan tersebut sangat besar kontribusinya terhadap amonia rumen. Diperlukan kisaran konsentrasi amonia tertentu untuk memaksimumkan laju sintesa protein mikroba. Karena itu kelarutan dan degradibilitas protein pakan sangat penting untuk diketahui (Arora, 1989).

Amonia (NH3) merupakan produk utama dari proses deaminasi asam amino dan kucukupannya dalam rumen untuk memasok sebagian besar N untuk pertumbuhan mikroba merupakan prioritas utama dalam mengoptimalkan fermentasi hijauan (Leng, 1990).

Menurut Haryanto (1994), konsentrasi amonia di dalam rumen ikut menentukan efisiensi sintesa protein mikroba yang pada gilirannya akan mempengaruhi hasil fermentasi bahan organik pakan. Konsentrasi amonia sebesar 50 mg/100ml (setara dengan 3.57 mM/L) di alam cairan rumen dapat dikatakan optimum untuk menunjang sintesa protein mikroba rumen (Satter dan Slyter, 1974), sedangkan kadar amonia yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan mikroba rumen yang maksimal berkisar antara 4-12 mM (Erwanto et al. 1993). Pengamatan secara in vivo yang dilakukan oleh Mehrez et al. (1977), kadar amonia cairan rumen yang optimal untuk pertumbuhan mikroba yang maksimal adalah 16,79 mM. Konsentrasi amonia menggambarkan kecepatan produksi dari pencernaan nitrogen.

Produk akhir degradasi purin dan pirimidin pada ruminansia adalah alantoin (Arora,1995), terutama berasal dari mikroba rumen dan dalam jumlah kecil berasal dari jaringan hewan atau disebut alantoin endogen. Kadar alantoin endogen semakin kecil bila suplai alantoin eksogen meningkat. Alantoin, asam urat, xanthin dan hipoxanthin merupakan produk degradasi purin yang dapat dideteksi dalam urin. Alantoin dalam urin dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya penyedia protein mikroba rumen terhadap induk semangnya. Jika ekskresi alantoin dalam urin tinggi, ini berarti bahwa protein

banyak yang diserap oleh mikroba rumen dan terjadi proses katabolisme.

Ekskresi turunan purin di dalam urin dapat dijadikan indikator pasokan protein asal mikroba rumen untuk ternak induk semang, dan kadar alantoin yang didapat pada umumnya 2.13 mmol hari-1. Suplai protein meningkat seiring dengan 16 meningkatnya kadar alantoin. Ekskresi alantoin berbanding lurus dengan alantoin mikroba rumen yang diserap, jika diasumsikan perbandingan protein dengan alantoin dalam populasi mikroba rumen adalah tetap. Sintesis protein mikroba rumen dapat diestimasi dengan menggunakan persamaan Y = 1.995 + 3.8799 X (Chen et al. 1992).

Probiotik

Fuller (1989) mendefinisikan probiotik sebagai pakan pelengkap mikroba hidup yang dapat memberikan keuntungan bagi induk semang melalui perbaikan keseimbangan mikroba rumen dalam saluran pencernaan. Probiotik dapat terdiri atas satu atau beberapa strain mikroba dan dapat diberikan pada ternak dalam beberapa bentuk yaitu bentuk tepung, tablet, kapsul, pasta, dan cairan. Wallace (1994) memberikan definisi bahwa probiotik adalah mikroba hidup atau kultur mikroba hidup berupa pakan imbuhan yang memberikan efek keuntungan bagi ternak dan bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan mikroba rumen. Probiotik sebagai pakan pelengkap, karena mikroba merupakan protein microbial. Probiotik sebagai pakan imbuhan, karena probiotik tersebut tidak melengkapi zat-zat makanan ransum.

Probiotik merupakan hasil bioteknologi nutrisi ruminansia yaitu dapat dengan cara rekombinasi informasi genetic dari dua genotip menjadi genotip baru dan dengan cara biotransfer. Biotransfer dapat melalui pakan imbuhan dan dapat dengan inokulasi bakteri rumen dari ternak donor kepada ternak resipien (Wallace, 1994; Winugroho et al . ,1994). Pemberian melalui pakan imbuhan ada dua macam yaitu pertama dengan memasukkan antibiotic untuk menekan pertumbuhan mikroba tertentu dan kedua dengan memasukkan probiotik untuk merangsang pertumbuhan mikroba rumen serta aktivitas fermentasi.

Penggunaan ragi Saccharomyces cerevisiae sebagai probiotik yaitu pada CYC-100 dari Korea. Populasi ragi 4,71 x 108 sel/g. S.cerevisiae memanfaatkan oksigen di dalam rumen, sehingga kondisi rumen lebih anaerob, dengan demikian memungkinkan berkembangnya mikroba rumen terutama bakteri selulolitik.

Pencernaan adalah proses pemecahan partikel makro menjadi partikel yang ukurannya lebih kecil lagi dan diikuti dengan proses fermentasi dan penyerapan baik dalam rumen maupun usus. Proses pencernaan pada ternak ruminansia dapat terjadi secara mekanis dalam mulut, fermentatif oleh mikroba rumen, dan secara hidrolitis oleh enzim-enzim pencernaan hewan induk semang.

Ruminansia termasuk hewan poligastrik, yaitu hewan yang memiliki banyak lambung. Lambungnya sendiri terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Pencernaan secara mikrobial sendiri terjadi pada rumen dan retikulum dan pencernaan enzimatik terjadi pada abomasum. Hal inilah yang menjadi perbedaan Sistem Pencernaan antara ternak ruminansia dan non – ruminansia.

Organ yang paling berperan dalam sistem pencernaan ruminansia adalah Rumen karena memiliki populasi mikroba rumen yang mengeluarkan enzim – enzim tertentu yang berfungsi untuk mendegradasi bahan makanan.

Mikroba Rumen bekerja berdasarkan Jenis dan Bahan Pakan yang diberikan kepada ternak. Pada dasarnya mikroba rumen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Bakteri, Protozoa, dan Fungi.

A. Bakteri

Diklasifikasikan berdasarkan substrat utama yang digunakan. Di bawah ini adalah Bakteri – bakteri tersebut adalah :

(a) bakteri pencerna selulosa

Contoh : Bakteroidessuccinogenes, Ruminococcus flavafaciens, Ruminococcus albus, Butyrifibriofibrisolvens

(b) bakteri pencerna hemiselulosa

Contoh : Butyrivibrio fibrisolvens, Bakteroides ruminocola, Ruminococcus sp

(c) bakteri pencerna pati

Contoh : Bakteroides ammylophilus, Streptococcus bovis, Succinnimonas amylolytica

(d) bakteri pencerna gula

Contoh : Triponema bryantii, Lactobasilus ruminus

(e) bakteri pencerna protein

Contoh : Clostridium sporogenus, Bacillus licheniformis

B. Protozoa

Protozoa diklasifikasikan berdasarkan morfologinya sebab mudah dilihat berdasarkan penyebaran silianya.

- Protozoa Berdasarkan morfologi

Holotrichs : mempunyai silia hampir diseluruh tubuhnya dan mencerna karbohidrat yang fermentabel

Contoh karbohidrat yang fermentable : Gula sederhana

Oligotrichs : mempunyai silia sekitar mulut umumnya merombak karbohidrat yang lebih sulit dicerna

Contoh karbohidrat yang sulit dicerna : Pati, Hemiselulosa, Lignin

- Protozoa Berdasarkan fungsi

- Kelompok protozoa pencerna protein : Ophryoscolex Caudatus

- Kelompok protozoa pencerna selulosa, hemiselulosa dan pati : Diplodonium ostracodinium

- Kelompok protozoa pencerna selulosa, glukosa, pati dan sukrosa: Diplodinium polyplastron.

- Kelompok protozoa pencerna gula, glukosa, pati dan pectin : Isotricha intestinalis

- Kelompok protozoa pencerna maltosa, glukosa, selobiose : Dasytricha ruminantrium.

- Kelompok protozoa pencerna maltosa, pati dan sukrosa : Entodinnium caudatum.

C. Fungi

Fungi terbagi menjadi dua yaitu yeast (ragi) seperti Saccharomyces dan Mould (Jamur). Fungi rumen sangat efektif dalam melonggarkan ikatan jaringan (hemiselulosa-lignin) tanaman dan diperkirakan menjadi mikroba rumen pertama yang mencerna struktur tanaman.

Rumen merupakan habitat yang istimewa dan unik, karena didalamnya terdapat kehidupan dari berbagai jenis mikroba termasuk berbagai spesies bakteri dan protozoa yang berbeda-beda yang saling berinteraksi melalui suatu hubungan yang disebut sebagai simbiosa. Jenis simbiosanya sendiri termasuk ke dalam jenis simbiosa mutualisme (dengan catatan dalam kondisi yang terkendali).

Banyaknya jenis mikroba rumen yang hidup di dalamnya dan masing-masing dari mikrobanya itu sendiri memiliki produk fermentasi intermedier dan produk fermentasi akhir yang bermacam-macam, menyebabkan kehidupan di dalam rumen menjadi sangat kompleks dan terdapat interaksi dan interelasi yang luas antar mikroba rumen. Bentuk interelasi tersebut sendiri dapat berupa ketergantungan akan substrat, saling menguntungkan, ataupun dapat menjadi suatu kompetisi memperebutkan substrat ataupun juga menjadi suatu hubungan yang merugikan.

Protozoa dan bakteri dalam rumen akan bersaing dalam hal penggunaan pati dan gula terlarut. Hal ini akan berakibat pada penurunan kecepatan fermentasi pati oleh bakteri. Makanan utama dari protozoa adalah karbohidrat yang mudah larut. Pada kondisi pakan SK tinggi, protozoa menjadi kurang mendapatkan makanan yang layak baginya. Akibatnya protozoa menjadi banyak memangsa bakteri dalam rumen, yang berakibat pada menurunnya jumlah bakteri yang pada akhirnya akan menurunkan kecepatan dari fermentasi bahan pakan.

Protozoa menggunakan bakteri sebagai sumber protein selain dari sumber protein dari pakan untuk kelangsungan hidupnya. Sekitar 130 – 21200 bakteri ditelan oleh protozoa dalam setiap jamnya pada kepadatan 109/ml. Aktivitas protozoa memangsa bakteri selain berefek negatif, terdapat pula efek positifnya. Efek positifnya sendiri, yaitu memberikan pasokan nitrogen (amonia, asam-asam amino, dan peptida) dan asam-asam lemak rantai cabang yang merupakan hasil lisis dari bakteri. Pada kondisi kekurangan makanan protozoa juga akan memangsa protozoa-protozoa lain yang berukuran lebih kecil.

Pada hewan yang telah menelan makanan SK tinggi, akan terjadi predasi bakteri selulolitik dan fungi rumen oleh protozoa. Pengaruh dari predasi oleh protozoa terhadap habitat rumen yang lainnya bergantung pada kondisi yang kompleks dengan aspek utama kondisi yang berhubungan dengan pakan.

Interaksi lainnya adalah antara fungi dengan bakteri pencerna SK adalah adanya kemungkinan jamur mempunyai suatu kompetisi dengan bakteri yang lebih bermanfaat dalam mendegradasi dinding dari sel tanaman.

BAB III

PENUTUP

Fermentasi adalah perubahan kimia dari molekul – molekul kompleks menjadi molekul sederhana sehingga lebih mudah dicerna oleh aktivitas enzim. Pencernaan adalah proses pemecahan partikel makro menjadi partikel yang ukurannya lebih kecil lagi dan diikuti dengan proses fermentasi dan penyerapan baik dalam rumen maupun usus.

- Mikroba Rumen diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu Bakteri, Protozoa, dan Fungi.

- Proses Fermentasi terjadi di rumen dan setiap mikroba mendegradasi bahan pakan sesuai substratnya.

- Selulosa,hemiselulosa, pati, gula, dan protein didegradasi oleh Bakteri

- Multisubstrat seperti selulosa-hemiselulosa-pati, selulosa-glukosa-pati-sukrosa, gula-glukosa-pati-pectin, maltose-glukosa-selobiose, maltose-pati-sukrosa, dan protein didegradasi oleh protozoa

- Ikatan jaringan hemiselulosa-lignin dilonggarkan oleh fungi.

- Kehidupan mikroba dipengaruhi oleh kandungan ammonia, mineral, jenis dan jumlah pakan yang diberikan pada ternak, serta kehadiran probiotik.

- Interaksi antara fungi dengan bakteri serta protozoa dengan bakteri adalah antagonistic.