Daftar isi

Bakteri Fasciolliosis

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Gangguan penyakit pada ternak merupakan salah satu hambatan yang di hadapi dalam pengembangan peternakan. Peningkatan produksi dan reproduksi akan optimal, bila secara simultan disertai penyediaan pakan yang memadai dan pengendalian penyakit yang efektif. Diantara sekian banyak penyakit hewan di Indonesia, penyakit parasit masih kurang mendapat perhatian dari para peternak. Penyakit parasit biasanya tidak mengakibatkan kematian ternak, namun menyebabkan kerugian yang sangat besar berupa penurunan berat badan dan daya produktivitas hewan. Diantar penyakit parasit yang sangat merugikan adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing hati Fasciola hepatica,yang dikenal dengan nama Distomatosis, atau Fasciolosis (Mukhlis, 1985).

Penyakit ini menimbulkan banyak kekhawatiran, karena distribusi dari kedua inang definitif cacing sangat luas dan mencakup mamalia herbivora, termasuk manusia dan dalam siklus hidupnya termasuk siput air tawar sebagai hospes perantara parasit. Baru-baru ini, tercatat banyak kerugian di seluruh dunia pada produktivitas ternak karena fasciolosis diperkirakan lebih dari US $ 3,2 miliar per tahun. Selain itu, fasciolosis sekarang dikenal sebagai penyakit yang dapat menular pada manusia. Organisasi Kesehatan Dunia World Healt Organization (WHO) memperkirakan bahwa 2,4 juta orang terinfeksi oleh Fasciola spp, dan 180 orang berada pada resiko tinggi terkena infeksi (Purwono, 2010).

B. Rumusan Masalah

- Apa yang dimaksud dengan Fasciolliosis?

- Bagaimana siklus hidup cacing Fasciola?

- Bagaimana penularan cacing fasciola?

- Bagaimana gejala dan diagnosis penyakit Fasciolliosis?

- Bagaimana mencegah dan mengobati penyakit Fasciolliosis?

- Apa saja faktor yang mempengaruhi infeksi cacing Fasciola?

C. Batasan Masalah

Materi pada penyusunan makalah ini hanya membahas tentang penyakit Fasciolliosis pada ternak.

Bab II. Pembahasan

A. Definisi Fascioliosis

Fasciolosis atau infeksi cacing hati merupakan penyakit pada ternak disebabkan oleh cacing daun (trematoda) genus Fasciola spp ., seperti Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Pada umumnya F. hepatica ditemukan di negara empat musim atau subtropis seperti Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, Afrika Selatan, Rusia, Australia dan New Zealand. Fasciola gigantica umumnya ditemukan di negara tropis dan subtropis, seperti India, Indonesia, Jepang, Filipina, Malaysia, dan Kamboja. Fasiolosis oleh F. Gigantica merupakanpenyakit penting pada ternak di daerah tropis seperti Afrika, subkontinen India dan Asia Tenggara. Di Indonesia, fasciolosis pada ternak disebabkan oleh F. gigantica dan kejadiannya lebih sering pada sapi dan kerbau dari pada domba atau kambing dengan sebaran yang luas terutama di lahan-lahan basah.

Berdasarkan taksonominya cacing ini mempunyai klsifikasi sebagai berikut:

| Phylum | : Platyhelminthes |

| Sub Phylum | : – |

| Kelas | : Trematoda |

| Ordo | : Digenea |

| Family | : Fasciolidae |

| Genus | : Fasciola |

| Species | : Fasciola hepatica, Fasciola gigantica |

Sedang secara anatomi fasciola berbentuk pipih dorsoventral. Fasciola gigantica berukuran 25-27 x 3-12 mm, mempunyai pundak sempit, ujung posterior tumpul, ovarium lebih panjang dengan banyak cabang, sedangkan Fasciola hepatica berukuran 35 x 10 mm, mempunyai pundak lebar dan ujung posterior lancip. Telur Fasciola gigantica memiliki operkulum, berwarna emas dan berukuran 190 x 100 μ, sedangkan telur Fasciola hepatica juga memiliki operkulum, berwarna kuning emas dan berukuran 150 x 90 μ (Baker, 2007). Purwanta, dkk. (2009) mengemukakan unsur-unsur yang tampak jelas pada telur Fasciola sp. yang dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 x 10 ialah sel-sel kuning telur (yolk) dan sel germinal yang tampak transparan di daerah operkulum pada salah satu kutubnya.

gambar telur Fasciola sp.

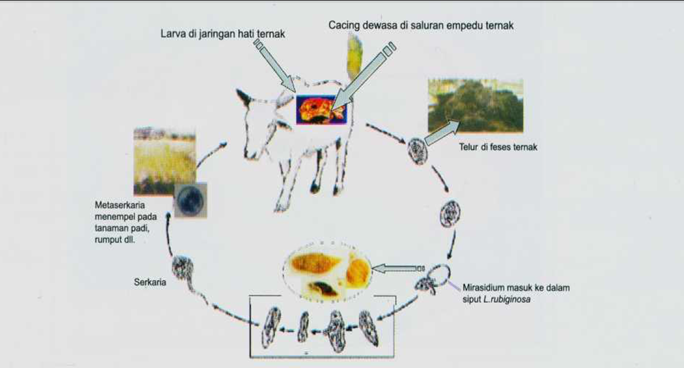

B. Siklus Hidup Cacing Fasciola Hepatica

Cacing Fasciola Hepatica dewasa dapat bertahan hidup di dalam hati ternak ruminansia antara 1-3 tahun. Satu ekor cacing dapat menghasilkan 3000 telur per hari. Telur cacing akan keluar dari tubuh ternak ruminansia bersama feses, dan pada lingkungan yang lembab, menempel pada rumput, telur tersebut dapat bertahan antara 2-3 bulan.

Telur akan menetas dan mengeluarkan mirasidium, penetasan umumnya terjadi pada siang hari. Mirasidium tersebut memiliki cilia (rambut getar) dan sangat aktif berenang di dalam air untuk mencari induk semang antara yang sesuai, yaitu siput Lymnaea sp . Pada suhu 30°C, mirasidium lni hanya bertahan hidup selama 5-7 jam.Segera setelah mirasidium tersebut menemukan siput Lymnaea sp., maka cilianya akan terlepas dan mirasidium tersebut akan menembus masuk ke dalam tubuh siput. Dalam waktu 24 jam di dalam tubuh siput, mirasidium tersebut akan berubah menjadi sporosis.

Delapan hari kemudian sporosis tersebut akan berkembang menjadi redia, dari 1 sporosis akan tunbuh menjadi 1-6 redia. Redia tersebut akan menghasilkan serkaria dan keluar dari tubuh siput. Serkaria tersebut memiliki ekor sehingga ketika berada di luar tubuh siput akan berenang, kemudian akan menempel pada benda apa saja di dalam air yang dilaluinya termasuk pada rumput, jerami atau tumbuhan air lainnya. Beberapa saat setelah menempel, ekornya akan terlepas dan membentuk kista yang disebut metaserkaria.

Metaserkaria ini merupakan bentuk infektif cacing Fasciola spp., sehingga bila ada hewan ternak pemakan rumput, jerami atau tumbuhan air lainnya yang terkontaminasi metaserkaria, maka akan tertular dan menderita penyakit fasciolosis .

Pada suhu rendah, sekitar 14°C, metaserkaria ini dapat bertahan hidup sampai 3-4 bulan, sedangkan bila terkena sinar matahari langsung akan cepat mati dan tidak infektif lagi. Infeksi terjadi jika metaserkaria tertelan dan masuk ke duodenum. Cacing muda ini dapat menembus dinding usus dan menyeberang ke dalam ruangan peritoneal, menempel dan menghisap darah dan selanjutnya masuk ke hati. Di dalam saluran empedu menjadi cacing dewasa selama 2-3 bulan.

C. Penularan

Sumber infeksi yang utama berasal dari kontamianan air dan daging atau produk lain asal hewan yang terinfeksi stadium infektif dari cacing fasciola (Akoso,1996). Infeksi terjadi didaerah yang basah atau lembab, rawa atau daerah payau, dimana banyak terdapat siput., cacing akan keluar dan berenang dan berkeliling akhirnya menempel dan tinggal pada tumbuh-tumbuhan yang akan termakan oleh hewan yang kemudian menjadi induk semang. Penularan ini juga berhubungan erat dengan siklus hidup cacing ini.

Induk semang dari fasciola adalah siput, umumnya genus Lymnea. Di Indonesia telah diketahui adalah Lymnea rubiginosa. Telur fasciola keluar bersama tinja induk semang dari telur yang menetas keluar mirasidium yang terus masuk ke dalam siput. Dalam tubuh siput mirasidium berubah menjadi sporokista. Sporokista menghasilkan redia, dan redia menghasilkan serkaria. Serkaria keluar dari siput yang merupakan fase infektif. Bila serkaria tidak termakan oleh induk semang maka akan menghasilkan kisata (metaserkaria), tenggelam ke dalam air atau menempel pada rumput (Levin, 1994).

Infeksi terjadi bila induk semang memakan rumput atau meminum air yang tercemar. Dalam usus serkaria keluar dari metaserkaria dan terus menembus dinding usus masuk keruang peritoneum, selanjutnya menembus selaput hati dan meninggalkan jalur-jalur hemorhagik pada parenkim hati dalam perjalanannya menuju saluran empedu untuk menjadi dewasa. Masa prepaten 2-3 bulan (Soedarto, 2003). Penularan pada manusia pada prinsipnya sama dengan penularan pada hewan.

D. Gejala Klinis

Gejala klinis fasciolosis tidak patognomonis dan gejala umum yang terlihat adalah adanya gangguan pencernaan berupa konstipasi/ sembelit kemudian disertai dengan adanya daire (mencret), kurus, lemah, bulu berdiri, depresi, kesulitan bernafas, anemia, selaput lendir pucat kekuningan, kekurusan, terjadi busung (oedema)di bawah rahang dan bawah perut. produktivitas turun ( wol, daging dan susu ) dan pengurangan kenaikan berat badan tiap hari. Pada kejadian Akut (mendadak) , setelah hewan menelan sejumlah besar metaserkaria (biasanya> 2.000) dalam waktu 2-6 minggu.

Pada domba, fasciolosis akut terjadi secara musiman dengan gejala buncit, anemia dan kematian mendadak terjadi 2-6 minggu setelah infeksi. Kejadian akut (tiba-tiba) akut diperparah oleh infeksi Clostridium novyi, sehingga menghasilkan “penyakit hitam” (clostridial hepatitis nekrotik/ penyakit kerusakanan hati yang disebabkan oleh bakteri clostridia). Pada penyakit subakut, sejumlah besar (500-1,500) metaserkaria tertelan selama jangka waktu yang lebih lama; kelangsungan hidup lebih panjang (7-10 minggu), bahkan dalam kasus dengan kerusakan hati yang signifikan, namun kematian terjadi karena perdarahan dan anemia. Pada Fasciolosis kronis gejala klinis yaitu anemia, lemah, bengkak di rahang bawah, dan turunnya produksi produksi susu dan pengurangan kenaikan berat badan.

Keruskan hati tergantung jumlah metaserkaria tertelan. Selama tahap pertama cacing dewasa, menghancurkan jaringan hati dan menyebabkan perdarahan. Tahap kedua terjadi ketika Cacing memasuki saluran empedu, di mana mereka memakan darah dan merusak mukosa dengan duri kutikula mereka. Dalam fasciolosis akut (tiba-tiba) , kerusakan yang disebabkan sangat parah; hati membesar dan gembur dengan deposito fibrinous (pengapuran ) pada kapsul. Permukaan hati memiliki penampilan yang tidak rata. Dalam kasus-kasus kronis, sirosis (keruskan hati) berkembang. Saluran empedu rusak membesar. Pada sapi migrasi cacing dapat ditemukan di paru-paru.

E. Diagnosis

Penentuan diagnosa fascioliasis diketahui melalui gejala klinis, pengetahuan epidemiologi penyakit, dan dibuktikan dengan ditemukannya telur Fasciola, yang dapat dilakukan dengan metode sedimentasi. Pada hewan yang berkelompok, diagnosa juga diperkuat dengan kerusakan hati salah satu hewan yang mati dengan melalui proses nekropsi. Diagnosa yang tepat pada hewan yang sudah terserang penyakit cacing, akan memberikan jalan untuk pengobatan yang tepat pula untuk ketepatan diagnosa.

Telur fasciola mirip dengan paramphistomum. Untuk membedakannya, selain mengingat ukuran besarnya telur, telur fasciola lebih kecil dari pada paramphistomum, dinding telur fasciola lebih tipis sehingga mudah menyerap zat warna empedu, yodium, atau metilen biru. Selain itu didalam paramphistomum biasanya lebih jelas sel–sel embrionalnya daripada dalam telur fasciola. Pada sapi dan kerbau yang menderita penyakit kronik memiliki gejala klinis yang sama seperti penyakit lain misalnya defesiensi nutrisional (Cu atau Co), paratisisme oleh cacing lain, anaplasma, piroplasma, maupun penyakit paratuberkulosis. Temuan telur fasciola dan perubahan patologi hati, termasuk temuan cacing fasciola merupakan kunci untuk penentuan diagnosa fasioliasis.

F. Pencegahan dan Pengobatan

Menurut Martindah, dkk. (2005), prinsip pengendalian fasciolosis pada ternak ruminansia adalah memutus daur hidup cacing. Secara umum, strategi pengendalian fasciolosis didasarkan pada musim (penghujan/basah dan kemarau/kering). Pada musim penghujan, populasi siput mencapai puncaknya dan tingkat pencemaran metaserkaria sangat tinggi. Untuk itu, diperlukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap infeksi dan atau menekan serendah mungkin terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain dengan cara:

- Limbah kandang hanya digunakan sebagai pupuk pada tanaman padi apabila sudah dikomposkan terlebih dahulu sehingga telur Fasciola sp. sudah mati.

- Pengambilan jerami dari sawah sebagai pakan ternak dilakukan dengan pemotongan sedikit di atas tinggi galengan atau 1-1.5 jengkal dari tanah.

- Jerami dijemur selama 2-3 hari berturut-turut dibawah sinar matahari dan dibolak-balik selama penjemuran sebelum diberikan untuk pakan.

- Penyisiran jerami agar daun padi yang kering terlepas untuk mengurangi pencemaran metaserkaria.

- Tidak melakukan penggembalaan ternak di daerah berair atau yang tercemar oleh metaserkaria cacing hati, misalnya di sawah sekitar kandang ternak atau dekat pemukiman.

- Mengandangkan sapi dan itik secara bersebelahan sehingga kotorannya tercampur saat kandang dibersihkan (pengendalian secara biologis).

Cara lain untuk pencegahan cacing fasciola adalah Memberantas induk semang perantara / siput (memotong siklus hidup cacing) dengan penggunaan Mollusida (secara kimiawi). Memberantas siput secara biologis dengan pemeliharaan itik, rotasi lapangan rumput, perbaikan sistim pengairan supaya memungkinkan diadakan pengeringan, ternak sakit jangan dilepas di padang penggembalaan atau jangan melepaskan ternak sehat di padang penggembalaan yang tercemar.

Mollusida yang dapat dipergunakan antara lain :

- Natrium pentachloropenate, dengan dosis : 9 Kg di dalam 3.600liter air untuk tiap hektar

- Cooper pentachloropenate, dengan dosis 9 Kg di dalam 3.600 liter air untuk tiap hektar.

- Bayer 73 (2 g – hydroxy – 5, 2 dichloro – 4 diniter – benzanilide), dengan dosis 2 gram di dalam 2.000 liter air untuk tiap hektar.

Mollusida tersebut diatas hendaknya disemprotkan sewaktu lapangan berair. Selanjutnya selama 3 – 5 hari lapangan tidak boleh dipakai untuk penggembalaan.

Keberhasilan pengobatan fasciolosis bergantung pada efektivitas obat terhadap stadium perkembangan cacing. Obat cacing yang digunakan harus bersifat toksik minimal agar jaringan hati tidak mengalami kerusakan. Obat yang baik adalah obat yang mampu membunuh Fasciola sp. yang sedang migrasi dan cacing dewasa, serta tidak toksik pada jaringan (Subronto, 2007).

Pengobatan fasciolosis pada sapi, kerbau dan domba menggunakan Nitroxinil dengan dosis 10 mg/kg sangat efektif dengan daya bunuh 100% pada infeksi setelah 6 minggu. Namun pengobatan ini perlu diulang 8-12 minggu setelah pengobatan pertama. Pemberian obat cacing secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun bertujuan mengeliminasi migrasi cacing dewasa. Pengobatan pertama dilakukan pada akhir musim hujan sehingga selama musim kemarau, ternak dalam kondisi yang baik dan juga menjaga lingkungan terutama kolam air. Pengobatan kedua dilakukan pada akhir musim kemarau dengan tujuan untuk mengeliminasi cacing muda yang bermigrasi ke dalam parenkim hati. Pada pengobatan kedua ini perlu dipilih obat cacing yang dapat membunuh cacing muda (Ditjennak, 2012).

Secara umum pengobatan dilakukan selama 3 kali pemberian yaitu pada awal, pertengahan, dan akhir musim penghujan. Obat-obatan yang diberikan antara lain:

- Dovenix ( bahan aktif: Nitroxynil ), dosis: 10 mg/kg berat badan (1 ml untuk 25 Kg berat badan) diberikan secara Subcutan.

- Bilevon (bahan aktif: Meniclopholan), dosis 3 mg/kg berat badan diberikan peroral.

- Monil ( bahan aktif: Albendazole ), diberikan secara per-oral dengan dosis:

- Sapi dengan berat badan < 150 kg : 1,5 bolus.

- Sapi dengan berat badan 150 – 300 kg : 3 bolus.

- Sapi dengan berat badan 300 – 400 kg : 4 bolus.

- Sapi dengan berat badan > 400 kg : 5,5 bolus.

- Carbontetrachlorida, dosis : 50 mg/kg berat badan diberikan secara sub kutan, atau 1- 5 ml/ ekor diberikan secara peroral.

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Infeksi Cacing Hati ( Fasciola sp. )

Terdapat beberapa faktor yang umumnya mempengaruhi infeksi cacing hati (Fasciola sp.), yakni:

1. Umur

Menurut Hambal, dkk. (2013), pengaruh umur erat kaitannya dengan kurun waktu infestasi terutama di lapangan. Semakin tua umur sapi maka semakin tinggi pula resiko infeksinya terhadap Fasciola sp. Pada sapi muda, prevalensi fasciolosis lebih rendah, hal ini disebabkan oleh sapi muda relatif lebih sering dikandangkan dalam rangka penggemukan. Selain itu, intensitas makan rumput sapi muda masih rendah dibandingkan dengan sapi dewasa, hal ini karena sapi muda masih minum air susu induknya sehingga kemungkinan untuk terinfeksi larva metaserkaria lebih rendah. Sayuti (2007) melaporkan bahwa sapi bali berumur lebih dari 12 bulan lebih rentan terhadap infeksi Fasciola sp. dibandingkan dengan sapi bali berumur kurang dari 6 bulan dan antara 6-12 bulan.

2. Sistem Pemeliharaan

Sadarman, dkk. (2007) menyebutkan bahwa sapi yang dipelihara secara ekstensif lebih beresiko terhadap infeksi Fasciola sp. dibandingkan dengan sapiyang dipelihara secara intensif. Ternak sapi yang dipelihara secara ekstensif mempunyai resiko terinfeksi Fasciola sp. yang lebih tinggi karena sapi-sapi tersebut mencari pakannya sendiri sehingga pakan yang diperoleh tidak terjamin baik secara kuantitas maupun kualitasnya serta sesuai dengan kebutuhannya. Kekurangan pakan akan menyebabkan ternak mengalami malnutrisi. Nutrisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kerentanan seekor sapi terhadap infeksi cacing. Sapi yang mengalami malnutrisi akan lebih peka (Purwanta, dkk., 2007).

Menurut Abidin (2002), bahwa konsumsi hijauan yang masih berembun dan yang tercemar siput, merupakan salah satu penyebab terjadinya infeksi larva cacing saluran pencernaan. Subronto (2007) menyebutkan bahwa kebanyakan jenis parasit saluran pencernaan masuk ke dalam tubuh hospes definitif melalui mulut dari pakan yang tercemar larva. Karena suatu sebab, misalnya defisiensi posfor, hewan jadi pica sehingga makan feses (koprofagi) atau benda lain yang mengandung larva.

3. Musim

Hasil penelitian Ari, dkk. (2011) tidak mengemukakan adanya perbedaan yang signifikan antara infeksi cacing Fasciola sp. pada musim basah dan musim kering, namun persentase kasus positif cenderung lebih tinggi pada musim basah. Suyuti (2007) juga mengemukakan bahwa musim berpengaruh terhadap derajat prevalensi fasciolosis di Kabupaten Karangasem, Bali. Kejadian fasciolosis banyak terjadi pada awal musim hujan karena pertumbuhan telur menjadi mirasidium cukup tinggi dan perkembangan di dalam tubuh siput mencapai tahap yang lengkap pada akhir musim hujan. Selain itu, pelepasan serkaria terjadi pada awal musim kering seiring dengan terjadinya penurunan curah hujan.

Bab III. Penutup

A. Kesimpulan

Fasciolosis atau infeksi cacing hati merupakan penyakit pada ternak disebabkan oleh cacing daun (trematoda) genus Fasciola sp., seperti Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Fasciola gigantica merupakan parasit yang cukup potensial menyebabkan fascioliasis. Cacing ini banyak menyerang hewan ruminansia yang biasanya memakan rumput yang tercemar metacercaria, tetapi dapat juga menyerang manusia. Kejadian fasciolosis pada ternak ruminansia berkaitan dengan siklus hidup agen penyebab penyakit tersebut.

Prinsip pengendalian fasciolosis pada ternak ruminansia adalah memutus daur hidup cacing. Secara umum, strategi pengendalian fasciolosis didasarkan pada musim (penghujan/basah dan kemarau/kering). Pada musim penghujan, populasi siput mencapai puncaknya dan tingkat pencemaran metaserkaria sangat tinggi.

B. Saran

Mohon maaf apabila penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dalam penyusunan makalah-makalah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.slideshare.net/eqasmcwanabe/kesehatan-32371549

http://kuya-sumel.blogspot.co.id/2013/06/fasciola-pada-sapiiii.html

http://yudhiestar.blogspot.co.id/2009/10/fascioliasis.html

http://wailineal.blogspot.co.id/2011/12/fascioliasis-etiologi-fasciola-hepatica.html

http://www.ilmuternak.com/2014/10/peran-pemerintah-terhadap-cacing-hati.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.